中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

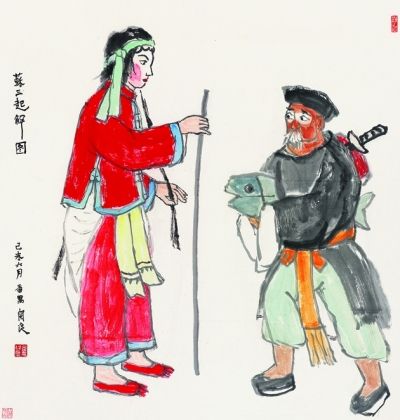

蘇三起解(中國畫) 關 良

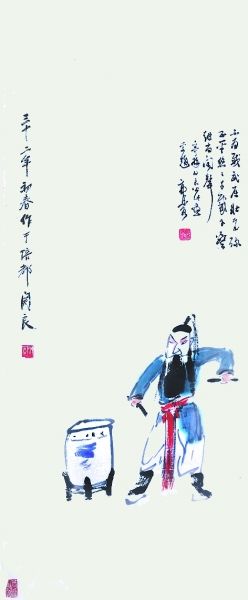

蘇三起解(中國畫) 關 良 擊鼓罵曹(中國畫) 關 良

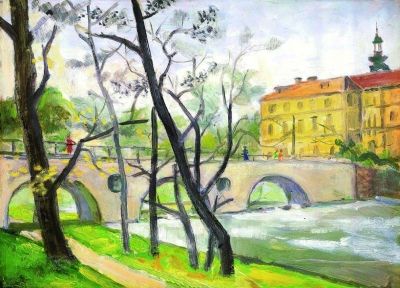

擊鼓罵曹(中國畫) 關 良 樹和橋(油畫) 關 良

樹和橋(油畫) 關 良 戲劇人物(中國畫) 關 良

戲劇人物(中國畫) 關 良他在創作中如何把握對形的考量?他為何選取了戲曲人物作為繪畫表現的主體?他怎樣將油畫、國畫以及戲曲藝術熔于一爐而自出機杼?

開創中國戲劇題材繪畫的藝術家關良,繼1956年在北京舉辦個展之后,其作品近日在北京畫院美術館與觀眾見面。展覽聚集了關良20世紀三四十年代對戲劇人物繪畫的早期探索之作,五六十年代趨于個性化的風格之作,以及七八十年代筆墨老道的成熟之作。更為難得的是展覽還征借到關良藝術中較少呈現的風景、靜物、寫生,以及革命樣板戲等題材作品一并呈現。

關良在20世紀引領了近代水墨戲曲人物畫高峰,他一生創作豐厚,有舞臺速寫、油畫、水墨畫等。他的水墨戲曲人物畫將中西方技法相融合,擷取戲曲人物為創作母題,以稚拙、古樸之風躍入世人視角,令人驚嘆不已。對中國畫的題材而言,這當是一種前所未有的開拓。他以夸張的造型、精煉古拙的筆墨創作而成的水墨戲曲人物畫同戲曲表演藝術有著諸多的共同之處。同時,他的作品也由于不講究人物造型,仿佛兒童的信筆涂鴉而不為世人所理解。

20世紀早期的中國是一個思想激蕩、名家輩出的年代,而關良正活在這段歲月里,人生如戲幸有知音相伴。齊白石、郭沫若、李可染、倪貽德、蓋叫天……都是他的知己。他們或在藝術上提攜,或在戲與畫中切磋,或相伴出游作畫,或一同暢談理想。郭沫若在關良所作的《擊鼓罵曹》中題“不為威武屈,壯哉彌正平。悠悠千載下,擊鼓尚聞聲”。1939年關良題贈倪貽德的兩件戲曲人物水墨畫,是目前所知關良對此類題材較早的試筆之一。1953年關良題“白石前輩指正”的作品被白石老人珍藏。1957年關良與李可染出訪柏林,到魏瑪、德累斯頓各地寫生,留下了多幅作品。為了更好地呈現出關良同他的知己在藝術路途中所做的種種探索,展覽結合《關良回憶錄》的敘述展出了諸多作品,其中很多內容都是首次面世。通過對比的形式將關良和李可染的德國寫生并置呈現,以故事與作品相結合的形式娓娓道來那個時代關良的藝術人生與畫中百味。

值得一提的是,關良作為早期留學國外藝術家的代表,在20世紀初期就探索如何在繪畫創作中表現中國傳統文化元素,尤其是中國戲曲藝術元素與油畫表現語言的融合。他的探索性思想和開拓性藝術實踐獨具一格,為中國畫的革新提供了新的思維模式與范本。在當前開放性的藝術創作環境當中,通過對關良繪畫藝術深入細致的探究,尤其對其戲曲人物畫藝術的分析梳理,或許能夠促進當代藝術家觀念思維的轉變及藝術表現形式的多樣,也為當代藝術家潛心探究本民族的傳統文化內涵提供有益啟迪。

(王亞楠)