家人即地獄?——觀原創話劇《早安,媽媽》有感

http://www.donkey-robot.com 2015年04月27日14:04 來源:中國藝術報 王一川

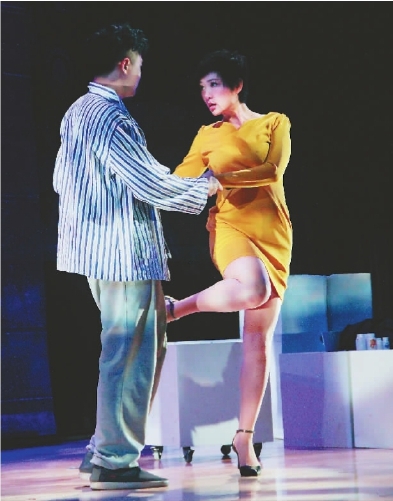

話劇《早安,媽媽》劇照

我于4月14日夜在北京大學百年講堂觀看了原創話劇《早安,媽媽》 。這部話劇總監制陳旭光,導演祖紀妍,編劇拓璐,兒子和母親分別由陰珉和郝蕊飾演,獲首屆國家藝術基金項目支持。直覺這是一部充溢著劇烈的思想風暴的校園 戲劇。由我所在的北京大學藝術學院師生及相關方面合作創作的這出話劇,把我帶到一場高度緊張而又無比痛苦的思想的交鋒過程中。全劇中僅有的兩個出場人物 ——母與子,并非合演一次普通的母子重逢,而仿佛各自攜帶著積蓄長達20多年的深怨大恨前來展開一場死拼。帷幕拉開,正在醫院戒毒的22歲的兒子,突然見 到從國外專程回來看望自己的久別的母親,本來該是一次母子重逢的喜悅時刻,卻相反展開了一場雙方醞釀已久、積怨深重的殊死較量。

令我詫異的是,母親從國外遠渡重洋回來,立即趕到醫院看望兒子,語氣中處處充滿著母愛,沒想到兒子卻一再以冷言冷語相待。母親對兒子的吃藥、抽 煙、睡眠等細節的每一次關切,換來的卻是兒子的無休止的怨恨。觀眾禁不住要問:這對互掐的母子究竟為了什么?特別是兒子對母親的怨恨,究竟來自何方?

這部戲的巧妙構思在于,通過母子兩人的對手戲而實際上上演了至少四個人參與其中的思想交戰。出場的母與子,其實代表著未出場而又處處在場的養父 和生父兩人。隨著母子爭吵的縱深進展,觀眾才逐漸發現,兒子對母親的高度怨恨的由來,看起來是由于母親一再忽略自己、根本不愛父親,而其實是在于兒子本人 對自己的生父是誰的致命質疑。自己之被母親忽略、養父被母親冷落等,都是表面現象,而真正的實質在于他發現自己是母親的未婚生子這一可怕的真相。于是,這 場爭吵實際上演變成兒子對母親當年的未婚生子丑聞的無情追究與剝露歷程。隨著劇情的進展,他們之間的激烈爭吵的結果在于,一層層剝露掉母親身上的成功學者 偽裝,揭示出她當年因詩而愛、因夢想幻滅而遭棄的慘痛內傷。

當年作為一名酷愛詩歌的外文系女生,母親偶然間“闖進”中文系大學生詩人聚會上,一下子就被生父的燃燒的詩情擊中了:“你是闖進來的,看著我的 房間,杯盤狼藉……”他們很快就在詩的神圣名義下相愛,似乎全部人生都沐浴在詩意的光芒中。但高遠而脆弱的詩情一旦遭遇現實瑣事的沖擊,就突然間潰不成 軍,迅速灰飛煙滅。正是在一次激烈爭吵中,母親憤而打了生父一個耳光,后者充滿驚異地深深看了母親一眼后,就轉身離去,從此再也沒有轉回來過,給她的人生 留下一個巨大的深不可測的背影。所幸,一直在旁邊默默愛著母親的養父,立即前來替補了生父留下的關鍵位置,但沒想到卻從此開始了這個三口之家的悲劇性歷 程。

問題就在于,母親在二十多年里于自我的意識與無意識深處,從未忘記并始終深情地眷戀著兒子的生父,及其同她一道共同建構的詩意人生幻象,而對這 個現實的家庭,包括始終深愛自己而自己卻根本不愛的丈夫,以及不期而來的“孽種”兒子,全以冷淡或敵意相待。顯然,母親的性格或命運是悲劇性的,其悲劇性 的根源在于,自己一代人心造的詩意人生的純真幻象一經遭遇現實人生境遇的無情洞穿,就急劇地走向幻滅和頹敗,直到將自私本性暴露無遺。她誠然曾經為詩意人 生幻象激動過并為之純真地追求過,但她骨子里卻是自私的。這突出地表現在,她之執意留戀于狠心拋棄自己的初戀情人而一點也不愿在危難時以博大胸懷接納自己 的替補型丈夫,正是由于她太愛自己、而且始終只愛自己。她的詩意緬懷的表象背后,其實是無可救贖的自我或自私在作祟。而這一點,她當年的戀人即兒子的生 父,在挨了戀人的一個耳光后就斷然背棄她,可見其在骨子里同她一樣是自私自利的。

由此看,這出戲的戲劇性反思的鋒芒所向,在于20世紀80年代中國的詩意人生景觀的幻滅或頹敗的必然性。母親對當年的詩意幻象的執著緬懷、對幻 滅現實的執意拒絕,和其初戀情人即其兒子生父對她的斷然離棄,都深刻地說明,上世紀80年代彌漫于中國知識界的詩意人生景觀內部其實早已隱伏著深重的危機 ——這種詩意人生景觀本身就是先天不足的,不僅難以真正轉化為積極的現實,而且極易被冷硬的現實尖刀所刺穿。正是兒子的一步緊似一步的步步緊逼,母親才于 不得已中被逼著把自己的血淋淋的慘不忍睹的自我真相給一層層剝露出來,直到體無完膚!

透過母親在兒子緊逼下所做的這種無奈中的自我撕裂,可見這部戲是有著獨特的思考力度和思想表達熱度的。母子兩人之間的敵意及其相互死掐,令我不 禁想到薩特的劇作《禁閉》中那句存在主義名言:“他人即地獄”(或“他人就是我的地獄” ) 。無論在這句話的全面理解上存在多少爭議,但畢竟它本身包含著對自我與他人關系的敵對性的痛切體驗。不過,我想在這里把它試改為“家人即地獄”或“家庭即 地獄”或“親人即地獄” 。這實在是因為,整部戲中的兩個人物乃至缺席而又在場的兩位父親,都構成相互敵對的對象。不過,與薩特的命題陳述了社會上陌生人對自我構成敵對環境這一含 義不同的是,這部戲甚至已經把社會敵意內化到本來是親情充盈的家庭內部。就連家庭都已不再是寧靜的港灣、而是激烈的敵對戰場了,那可見社會冷漠及敵意已到 何種程度了。但重要的是,這部戲有著一種尋求改變的跡象:從“家人即地獄! ”這一帶驚嘆號的命題演示為開端,一步步推演到“家人即地獄? ”這一帶問號的命題演示,從而體現了編導們從剝露家庭矛盾到試圖為其找到化解之道的積極意向。當最后的“早安,媽媽”的呼喚響起,觀眾可以約略地感受到這 種從母子敵對到母子初步建立互信的轉變意向,盡管這種意向還只是一種尚待明朗的朦朧影子。

當然,不能指望這部戲能直接給我們指出一條化解家庭怨恨的坦途,而是當它把這種家庭怨恨現象本身及其心理根源以令人驚異而又感動的方式透視出來、試圖喚起我們的警醒和反思沖動時,它的目的也就基本達到了。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室