中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 藝苑 >> 正文

周天黎,女,1956年出生,原籍上海。當(dāng)代中國著名的藝術(shù)家和藝術(shù)思想家。上世紀(jì)八十年代初留學(xué)英國,著重研究歐洲各畫派的藝術(shù)風(fēng)格和東西方藝術(shù)融匯。1988年6月,周天黎被陸儼少院長親自聘為浙江畫院首批特聘畫師,并從事專業(yè)創(chuàng)作。有多部畫集文集問世,參加過多次重要展覽,幾百家中外媒體多次介紹過她的藝術(shù)成就和美學(xué)思想,在美術(shù)界、文化思想界產(chǎn)生了重大影響。現(xiàn)任香港美術(shù)家聯(lián)合會名譽主席,香港文化藝術(shù)交流協(xié)會名譽會長。

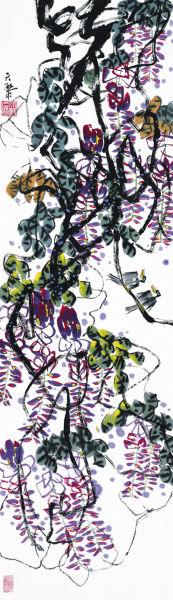

藤蘿 2007年

藤蘿 2007年 秋風(fēng) 1990年

秋風(fēng) 1990年2013年11月,周天黎以排名第一當(dāng)選中國美術(shù)界分量甚重的“美術(shù)報十大年度人物”,頒獎詞為:“2013年4月,周天黎積幾十年創(chuàng)作經(jīng)驗和理論探索撰寫的2.6萬字的《我的藝術(shù)論》公開發(fā)表。她以執(zhí)著的審美主見,支持開明進(jìn)步,反對保守落后,字字句句滲透著她對中國藝術(shù)發(fā)展之路運思甚深、啟迪社會良知的藝術(shù)主張。在理論上,周天黎鮮明地提出新時代中國美術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展的思想觀點:當(dāng)代中國畫家要以進(jìn)步文化、人文價值和文明精神去總攬全局,才能畫出不朽之作。”

在煌煌一部中國藝術(shù)史中,二十世紀(jì)的中國畫史呈現(xiàn)出最為斑斕復(fù)雜的面貌。傳統(tǒng)繪畫的豐厚遺產(chǎn)遭遇到知識分子對自身文化傳統(tǒng)的信仰危機(jī),而令如康南海等人士發(fā)出“中國近世之畫衰敗極矣”的喟嘆。“傳統(tǒng)”與“現(xiàn)代”、“東方”與“西方”的二元對立成為百余年來藝術(shù)思想與實踐的一大主題。其中風(fēng)格之碰撞、思想之交鋒、巨匠之迭出,已令今人為之目眩,卻也讓為畫者與論畫者因其而困惑。古人學(xué)畫重家法,但得一名家真跡,則寶之如璧,心追手摹。清人王昱在論及畫之宗法時有言:“畫有邪正,筆力直透紙背,形貌古樸,神采煥發(fā),有高視闊步,旁若無人之概,斯為正派大家。若格外好奇,詭辯狂怪,徒取驚心眩目,輒謂自立門戶,實乃邪魔外道也。”古人在風(fēng)格之辨上的判斷之決斷如此。而今人眼界開闊,卻陷入了另一個極端,風(fēng)格的多元化與相對化早已讓我們繁花迷眼,甚而無所適從。

豐盛的藝術(shù)資源當(dāng)然有助于推動藝術(shù)風(fēng)格與語言的進(jìn)一步融合與發(fā)展,這是我們在面臨今日之藝壇時所感到鼓舞的。但另一方面,表面上的營營攘攘所滋生的,是藝術(shù)的創(chuàng)造力在深層次上的貧乏與惰性。作品面貌與風(fēng)格的大量重復(fù)與雷同常常令人陷入悲觀,仿佛熱鬧的藝術(shù)界什么都關(guān)注,就是不關(guān)注藝術(shù)的價值本身。很多人以此而認(rèn)為中國畫已陷入危機(jī),而我以為這實際上是中國畫家自身的危機(jī),實與某種藝術(shù)形式與媒介無關(guān)。

周天黎女士的藝術(shù),正是在這樣的背景中凸顯出其獨特與珍貴。初讀其作品,即有耳目一新之感,令人振奮。坦率地說,表面上的創(chuàng)新在我們這個時代早已司空見慣,它不僅與藝術(shù)價值無關(guān),而且容易陷入膚淺和庸俗化的陷阱。然而周天黎的作品則讓我們看到,傳統(tǒng)的中國筆墨與圖式是如何在一位擁有大愿力、大智慧的藝術(shù)家手中煥發(fā)出熠熠神采。

凡畫者入門,必須經(jīng)名家指點,使其理路通暢,由此方能窺得傳統(tǒng)之堂奧。周天黎女士自小蒙謝之光、唐云等近代名家的悉心指教,其后又得到劉海粟、吳作人、啟功、陸儼少等耆宿的指點和鼓勵,其門徑不可謂不正,取法不可謂不高。從周天黎早年的人像素描寫生中,不難看出她扎實的造型基本功。這種基本功令她在日后大寫意花鳥的創(chuàng)作中能夠游刃有余,揮灑自如地將客觀的物像與其自身的心相融為一體。早在1990年創(chuàng)作的《秋風(fēng)》這樣的作品中,周天黎就顯示出她對近代大寫意花鳥既有造型與筆墨體系早已諳熟于胸,其筆墨之酣暢,層次之分明,造型之老辣,韻律之生動,令觀者嘆為觀止。

就大寫意花鳥畫而言,周天黎所面對的藝術(shù)史資源不可謂不豐厚,這一傳統(tǒng)由青藤白陽所開創(chuàng),在二十世紀(jì)經(jīng)由海派諸家、齊白石、潘天壽、李苦禪等前賢巨擘的耕耘,大寫意花鳥早已成為當(dāng)代中國畫中極重要的一大門類。然而我們也必須正視另一種意見,這種批評的聲音始于康有為在《萬木草堂藏畫目》中將中國畫學(xué)的衰敗歸因于“寫意”的興起。而高居翰先生也曾就這一問題發(fā)表專論,其觀點與康南海遙相呼應(yīng)。中國畫的傳統(tǒng)本已博大精深,能夠深入傳統(tǒng),再打出傳統(tǒng),可謂一重難于一重。更何況已然高度程式化的大寫意花鳥,從之者既已夥矣,研習(xí)者稍一松懈,即易陷于流俗,下筆油滑、心無高致,成為名副其實的筆墨游戲。周天黎并沒有得意于她對傳統(tǒng)筆墨與圖式的純熟掌握而滯留于此境地,而是幡然變法,一超直入其心中本相,將花、鳥、枝、葉予以大膽的變形,其膽識絕邁同倫,因而能自出機(jī)杼,不求變而自變,不求新而自新,開創(chuàng)出當(dāng)代寫意花鳥的新局面。《寒冰可燃》、《狂龍戲珠》、《軒軒寒枝》等作品正是她慘淡經(jīng)營的成果。在這批作品中,物像與筆墨的形式達(dá)到了高度的統(tǒng)一,整幅畫面顯示出鮮明的“秩序感”,并從中生發(fā)出古拙的新鮮趣味。用畫家自己的話來說,她“是有意識地與傳統(tǒng)中國花鳥畫的筆墨拉開一些距離”,畫面中“諸如梅花、紫藤,飛鳥等,它已不再是現(xiàn)實中物體本身的再現(xiàn),揭示及獲得的是視覺形象的第三者。或是我與所描繪物體兩者意象的結(jié)合;或是我與此物體之間關(guān)系的一種展現(xiàn)。”畫家通過對物象的重塑,追求自我與自然的相觀相融,物我無障。自然得以高度符號化與風(fēng)格化的呈現(xiàn),而作為“我者”的藝術(shù)作品也得以升華至澄明之境。這樣的拳拳從藝之道、為藝之心不免讓我們想到梵高,想到塞尚,想到董其昌。

然而她成熟期的寫意花鳥作品之所以能兼蒼古奇峭與圓渾韻動于一身,其根本仍在于其深厚的筆墨功底。古人論筆墨,以蒼秀并舉者為上,如《繪事微言》中所論:“落筆細(xì)雖似乎嫩,然有極老筆氣,出于自然者。落筆粗雖近乎老,然有極嫩筆氣,故為蒼勁者。”周天黎的筆墨正具有這種可貴的品質(zhì)。在《藤韌千條花亦香》、《野花有奇香》、《藤蘿》等作品中,作者將她嫻熟的筆墨技巧畢現(xiàn)于紙端。其畫藤墨色濃淡交疊,相得益彰,正所謂“濃盡必枯,淡者屢深”,用筆跳擲騰挪,或雷霆萬鈞,于雄渾中見嚴(yán)謹(jǐn);或粗頭亂服,澀拙中而有秀色。筆畫鉤磔中顯露出北碑書法中的金石趣味,下筆沉著,骨力峻挺,有松立峭壁之勢,得古厚盤礴之意。觀其筆跡墨痕,耳畔如有挲挲撫紙之聲。周天黎的傳統(tǒng)筆墨功底既已深厚,但她并未停留于玩味帥氣靈動的筆墨游戲,流于輕佻浮脫之俗,而是毅然求拙求澀,從而使其筆墨語言具有了撼人心目的力度。這些線條點劃的交織與組合形成了抽象的形式美感,奏出一曲色與線的交響曲,令人觀之但覺滿目綺麗,秋爽撲面。

如果說我們在周天黎畫藤的作品中所領(lǐng)略的主要是其用筆的功夫,那么在那些表現(xiàn)荷葉的作品中,作者展現(xiàn)出的是她用墨的深湛功力。這里的用墨,主要是墨法中“積墨”一路。古人論積墨,自《林泉高致》始,所謂“用淡墨六七加而成深,即墨色滋潤而不枯燥。”《寫山水訣》中論之更詳:“作畫用墨最難,但先用淡墨,積至可觀處,然后用焦墨、濃墨分出畦徑遠(yuǎn)近。故在生紙上有許多滋潤處。”近代黃賓虹用墨絕稱宗師,尤善積墨,其成就對浙派繪畫貢獻(xiàn)極大,滋養(yǎng)至深。在周天黎筆下的荷葉上,我們可以看到她深得賓虹老積墨法之三昧。在《荷葉田田千點碧》、《六月紅》中,畫家于淡墨上施濃墨,關(guān)鍵處再醒以焦墨,以墨的濃淡層次造型,墨色沉著爽透。潘天壽先生曾指出,“積墨須在雜亂中求清楚,清楚中求雜亂。”周天黎的墨法風(fēng)格偏于“清楚”一路,因此為了求得整體上的平衡,她以淡墨散點于畫面中,以類似于山水畫中的“苔點”收拾全局,不僅頓增神采,而且豐富了空間層次。

品讀周天黎的作品,令人矚目者不僅僅在于其筆墨與造型,還有其畫面整體構(gòu)圖中強(qiáng)烈的“設(shè)計感”。在《生命之歌》、《創(chuàng)世的夢幻》這樣的作品中,我們可以看到西方現(xiàn)代藝術(shù)的構(gòu)成方式,與潘天壽先生在其作品中所采用大開大闔的奇險構(gòu)圖的有機(jī)融合。如《生命之歌》中具有抽象感的布局,左右高低錯落,俯仰生姿,墨色激越,以此謳歌生命的雄偉。又如《創(chuàng)世的夢幻》中以畫幅的三分之二寫噴薄而上的紅花,通幅自下向上的走勢與畫面上段下壓的墜勢形成強(qiáng)烈的戲劇化沖突,這般前無古人的構(gòu)圖,可能也只有如作者這樣藝高而膽大的畫家方能駕馭。

在《一院奇花》、《花間行者》中,周天黎展示了她對筆墨、造型與構(gòu)圖三者在深層次上的統(tǒng)一的另一種實驗。作者將物象的原形打碎再加以重組,以設(shè)計的方法將其作為構(gòu)圖的基本形式要素,再以筆墨塑造其形態(tài),使畫面不論從宏觀的構(gòu)圖還是局部的物像,均意態(tài)翩翩,有臨風(fēng)綽約之姿,達(dá)到了整體的和諧。畫家用亂石鋪街的布局和變化有致的濃墨側(cè)點寫花枝,再以纖纖細(xì)筆勾勒花瓣,下筆意暢而婉。花枝勃勃有生氣,花朵冰潔玉潤。在這里,作者所營造的審美意象與前文中所述《寒冰可燃》、《軒軒寒枝》等作品迥然有別。如果說后兩件作品寫出了寒梅“雪虐風(fēng)號愈凜然,花中氣節(jié)最高堅。”(陸游)的傲骨,那么這里的春花則盡得司空圖《詩品》中“如逢花開,如瞻歲新”的自然清新之旨。這幾件作品都是作者對傳統(tǒng)筆墨與造型進(jìn)行大膽革新的結(jié)果,雖意境各殊,但寫物無不盡得其天趣,可謂殊途而同歸。

周天黎曾在她的文章中表達(dá)她對中國藝術(shù)史中那些偉大的“叛逆者”的敬仰,如徐渭,如石濤,如八大……他們的創(chuàng)造力與藝術(shù)膽識令周天黎神往。她所汲取的藝術(shù)史資源并非只是表面上風(fēng)格或形式的個相,而是古往今來偉大的藝術(shù)家們所共有的創(chuàng)造力與執(zhí)著心。而如果用藝術(shù)史家瓦薩里的話來說,藝術(shù)家的創(chuàng)造力即體現(xiàn)于他的Disegno(設(shè)計)。在這里,“設(shè)計”意味著藝術(shù)家擁有如同神創(chuàng)天地般的偉大創(chuàng)造力,它是藝術(shù)家對其作品形式的構(gòu)想,并通過技藝將之落實于材料與媒介。西方哲學(xué)將藝術(shù)家創(chuàng)造力的來源歸于超驗的彼岸世界,因此乃有“靈感”論與“天才”的概念。而東方的智者則以人對自然的師法作為藝術(shù)創(chuàng)造的玄奧之門,主張個體之小我與自然之大我的融合,因而得石濤的“一畫”之論。在畫家的創(chuàng)造力與藝術(shù)個性這一問題上,石濤的見解仍值得我們警醒:“夫畫,天下變通之大法也,山川形勢之精英也,古今造物之陶冶也,陰陽氣度之流行也,借筆墨以寫天地萬物,而陶泳乎我也。今人不明乎此,動則曰:‘某家皴點,可以立腳;非似某家山水,不能傳久。某家清澹,可以立品;非似某家工巧,只足娛人。’是我為某家役,非某家為我用也。縱逼似某家,亦食某家殘羹耳,于我何有哉!或有謂余曰:某家博我也,某家約我也。我將于何門戶?于何階級?于何比擬?于何效驗?于何點染?于何鞟皴?于何形勢?能使我即古而古即我?如是者,知有古而不知有我者也。我之為我,自有我在。古之須眉不能生在我之面目;古之肺腑不能安入我之腹腸。我自發(fā)我之肺腑,揭我之須眉,縱有時觸著某家,是某家就我也,非我故為某家也。天然授之也,我于古何師而不化之有?”

石濤的這番話道出在面對自然與傳統(tǒng)時,藝術(shù)家應(yīng)保持清醒的“我者”意識。在“師古人”與“師造化”的兩難境地中,石濤的回答是首先“從吾心”。“吾心”既立,則一畫之法自我立,萬物皆著矣。《創(chuàng)世的夢幻》即表現(xiàn)出周天黎女士對創(chuàng)造力以及“我者”之存在的沉思,作者自身的主體創(chuàng)作意識、內(nèi)心的情感意識、超越性思考的哲學(xué)意識;加以巧妙融會的東西方繪畫因素;獨具匠心的造景、單純而熾熱的色彩以及運動感特強(qiáng)、力透紙背的技法效果,都深刻地影映出作者“吾心”奔騰而出的人文情懷,那激動人心的畫面感應(yīng),強(qiáng)烈地宣泄著作者對生命精神的盡情體驗。

周天黎女士家學(xué)淵源,她把很多心血都灌注到對東西方歷史、哲學(xué)、思想、文學(xué)的研讀上。賴有才情境自高,她在讀書與寫作上的勤勉著實令人敬佩。

古人談讀書與作畫,謂“胸中必有千卷書”,方能下筆。不行千里路,不讀萬卷書,能為畫者耶?讀書的目的乃是求知,也可磨濯情志,此非為一技一隅之專長,而是為了求得洞察宇宙的大智慧,解開天人之際的大困惑。孔子的理想是“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”,作為具有強(qiáng)烈歷史意識與文化擔(dān)當(dāng)?shù)闹R分子,周天黎并不滿足于“游于藝”的皎皎風(fēng)雅,其人格的獨立與超越也絕非僅僅體現(xiàn)在她的藝術(shù)實踐之中。她在文章中發(fā)問:“纖毫任幾重,歷經(jīng)多少艱難困苦才能玉汝于成?道心微茫,蒼蒼莽莽,擊壤不吟,南熏誰操?”這樣的情懷與孤獨感總讓我想到薊北樓上的陳子昂,又或是想要徹悟宇宙人生的浮士德。

中國傳統(tǒng)儒家知識分子的理想,是以“格物誠意”為基點,漸次完成“修齊治平”的道學(xué)實踐。而周天黎女士是一位立足于儒家傳統(tǒng),同時深具啟蒙精神與現(xiàn)代意識,具有悲天憫人、憂國憂民的大情懷的知識分子。她推崇人文精神是文明社會不可或缺的奠基文化,履步那些有獨立人格和自由思想的中外文化先賢哲人,借文章上下求索,澆己塊壘,有縱橫之勢,有沉著之情,讀之常有痛快酣暢、肝膽相照、湖山跌宕意氣如潮之感。她疾呼藝術(shù)家的人格重建與社會擔(dān)當(dāng),堅信“人品”與“畫品”之間有著無法回避的牢固關(guān)聯(lián)。她敢于痛陳時弊,指出一些為畫者:縱然有唐髓宋骨,翰林流韻;哪怕是溢彩錦繡,聲名鼎沸;這些捏塑又有怎樣的力量影響和混淆著中國畫的價值評判,誤導(dǎo)著中國畫的發(fā)展方向,最終的歷史結(jié)論必然是幾株枯樹臨秋風(fēng),頹勢難挽。因此,在周天黎看來,風(fēng)格之爭只是藝術(shù)發(fā)展史中的皮相,她堅信“杰出的藝術(shù)必然來自于文化、哲思、美學(xué)、價值觀及人文精神的高度契合,來自于藝術(shù)家內(nèi)心的真誠表現(xiàn)。藝術(shù)如果失去了內(nèi)在的誠實與情感,作品則流于淺薄與虛偽,猶如沙土上建高塔,清水里撈月亮,藝術(shù)意義無從談起。”在這里,“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”成為一個有機(jī)的整體,而石濤所說的“畫受墨,墨受筆,筆受腕,腕受心”也在道德價值評判的層面上獲得了嶄新的意義。心不正,則畫焉能長久?

周天黎女士對藝術(shù)的真誠有著近乎宗教般的信仰,這樣的藝術(shù)精神和獻(xiàn)身性的胸襟決定了她其藝也光明,其心也澹泊。她的藝術(shù)正是其人格的寫照,將不斷地吸引我們?nèi)リP(guān)注其撼人的魅力。

(原文為《周天黎中國繪畫研究》畫集(代序),刊于2015年4月11日《美術(shù)報》)

(作者為著名藝術(shù)史論家、中國美術(shù)學(xué)院教授、《新美術(shù)》雜志社長)

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室