中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 視覺前沿 >> 正文

中國書法之謎

http://www.donkey-robot.com 2015年04月24日11:03 來源:光明日報 馬治權(quán) 作者在進行書法創(chuàng)作

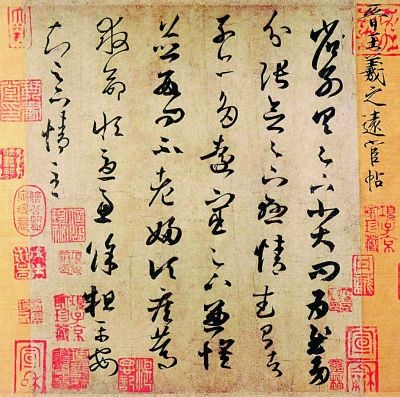

作者在進行書法創(chuàng)作 王羲之《遠宦帖》

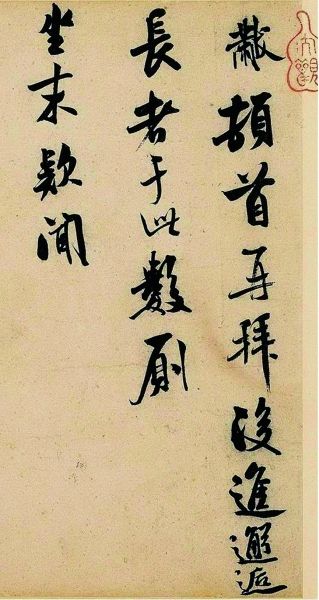

王羲之《遠宦帖》 米芾書法

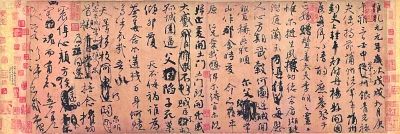

米芾書法 顏真卿《祭侄稿》

顏真卿《祭侄稿》中國書法從半坡瓦陶上的圖案,到甲骨文,到大篆小篆,到魏碑漢隸,乃至到王羲之的行書,到唐楷,到宋元明清行草書……無不流淌著迷人的魅力。中國書法之美,用“罄竹難書”來形容毫不為過。古人說它是“眾美中至美”,今人則認(rèn)為它是中國文化的最高建構(gòu)。那么,究竟是什么使一種文字能具有如此高的地位,又如此受到中國文人的追捧和愛戴,以致到了匪夷所思的地步?

中國文化的奇觀

美學(xué)家劉旦宅稱,東海日出、古希臘雕塑、中國書法并為世界“三大奇觀”。初聽似乎覺得有些夸張,細(xì)想之后,又覺得恰當(dāng)無比。被稱為20世紀(jì)四大草書家之一的衛(wèi)俊秀先生去世時,用手指不停地在空中比畫,稱中國書法為“美神”。

《宣和書譜》記載:“歐陽詢見靖碑,初過而不問,徐視乃得之,臥碑下不忍去。”《法書苑》亦云:“初唾之而去,后復(fù)觀玩無已,于是鋪氈臥于其下,三日方去。”傅山彌留時也說,一切皆可釋去,惟獨對于筆硯之情難以割舍。清李方膺臨死時說的話,更是絕唱,他搖著自己的右手說:“萬事皆不足惜,只可惜了這只手。”

唐太宗李世民算是一代明君了,南征北戰(zhàn),出生入死,什么事情都見過了,但在臨死前,美妻、侍妾不想了,金銀錢財不想了,唯王羲之的《蘭亭序》不能割舍,想一起下葬。他把兒子李治叫到榻前,說:“吾欲從汝求一物。汝誠孝也,豈能違吾心耶?汝意如何?”(何延之《蘭亭記》)

那個時代,從皇帝到平民,對書法可以說癡迷到狂熱的地步。中國書法緣何如此登峰造極?其間有什么奧秘,一時半會兒自然難以說清,仿佛是越古老越遙遠越好:隸比楷好,篆比隸好,甲骨文則更好。有一年篆刻家李滋暄從廣州來,在“蕎麥園”寫了一幅甲骨文,細(xì)細(xì)的線,淡淡的氣息,骨氣洞達,清雅卓絕。

與劉旦宅“奇觀說”共鳴的還有明朝李日華的“性靈說”。李日華認(rèn)為,書法可表現(xiàn)人的性靈,而尤宜表現(xiàn)士大夫瀟散簡淡的襟抱。他在《紫桃軒雜綴》卷四中表達了此種看法:“門人黃章甫索書,余因戲為評古次第云:晉唐墨跡第一,五代唐前宋圖畫第二,隋、唐、宋古帖第三,蘇、黃、蔡、米手跡第四,元人畫第五,鮮于、虞、趙手跡第六,南宋馬、夏繪事第七,國朝沈、文諸妙繪第八,祝京兆行草書第九,他名公雜札第十,漢秦以前彝鼎丹翠煥發(fā)者第十一,古玉珣璏之屬第十二……”

我們從李日華這段話里即可看出,書法在他心目中的地位是多么的崇高,甚至超過了畫與其他一切古器,成為中國傳統(tǒng)藝術(shù)中的至尊。弘一是我們大家所知道的一位高僧,出家前,懂音樂、繪畫,詩寫得也極好,自己有詩形容“二十文章驚海內(nèi)”。但出家后,諸藝皆廢,唯書法伴隨終身,圓寂前的絕筆“悲欣交集”,被稱為20世紀(jì)之“蘭亭”。

米芾也是眾所熟知的一位書法家,他于書法的酷愛以至延及到硯石和怪石,經(jīng)常面對石頭而長拜稱“兄”,甚至遇到心愛的石頭可以“擁眠三日”。北宋大臣蔡攸曾得一幅東晉王衍的書法,高興之余邀米芾一起上船欣賞。米芾看了后,喜愛得不得了,就抱著字帖往河里跳。蔡攸嚇得夠嗆,問道:“你這是干嗎?”米芾哀嘆道:“我平生收藏那么多,就是沒有這幅字帖,我寧可死了算了!”

虞世南的書法好,這是歷代書論家的共識。他博學(xué)能文又敢于直諫,因此深得唐太宗器重。《宣和書譜》曰:“虞則內(nèi)含剛?cè)幔瑲W則外露筋骨,君子藏器,以虞為優(yōu)。”這樣一位官做得極其順暢的重臣,卻也在書法中尋找“心靈撫慰”。一位學(xué)者說,中國過去的文人,過著兩種生活,一是為公的生活,也就是通過科舉,取得一官半職,謀取朝廷的俸祿。二是為私的生活,在公余之閑,或寄情風(fēng)月,或把玩書畫。中國古代的水墨畫和文人詩詞,大多數(shù)是在士大夫私生活中滋長起來的。

有人研究,中國書法表現(xiàn)出來的沖和淡遠的味道,對于過度緊張而引出的精神疾患,會有很好的慰藉作用。這種以“和”為貴的藝術(shù),無論是創(chuàng)作者還是鑒賞者,都會在其美妙的過程中得到享受與補償。元朝的趙孟頫,青少年時即酷愛書法,后來官場屢得升遷,多有寵用,但他始終無法忘情于書法。在其“榮際五朝,名滿四海”時所寫的詩中,就流露出對書法藝術(shù)的深深眷戀:“齒豁頭童六十三,一生事事總堪慚。唯余筆硯情猶在,留與人間作笑談。”

當(dāng)代草書大家林散之70歲時,洗澡掉進開水池,被人撈出后渾身燙傷,尤其是右手——五指粘連在了一起。林散之看到后很傷心,對大夫說,我是個寫字的,這五個手指連在一起怎么寫?給我分開吧!大夫便給他做了手術(shù),但最后兩個手指頭因粘連嚴(yán)重而無法分開,他便用剩下的三個手指頭繼續(xù)寫。為此他還專門作了一首詩:“伏案驚心六十秋,未能名世竟殘休。情猶不死手中筆,三指懸鉤尚苦求。”

女書法家蕭嫻,一生育有4個孩子,繁雜的家務(wù)之余勤奮習(xí)書,筆力千鈞。90多歲了,體弱多病,然而一旦抓起毛筆,兩眼便炯炯放光,口中念念有詞,寫臉盆那么大的字,左右騰挪,橫掃豎勒,生澀古拙,蒼勁奇崛。晚年有對聯(lián)“心中有我,眼底無他”。你若看她作字時的氣勢,還真是驚心動魄。

祝允明為“明代草書第一人”,寫字時“情腸百結(jié),順管奔流”,遂致奇崛縱橫,神鬼莫測。當(dāng)他入世汲汲求功名的希望破滅后,在游戲人生的同時也在游戲書法,兩者似乎頗有契合處。晚年的祝允明自云“萬事遺來剩得狂”。“狂”指什么?書法!

何紹基在《張黑女》帖后的跋語中寫道:“余自得此帖后,旋觀海于登州,既而旋楚,次年丙戌入都,丁亥游汴,復(fù)入都,旋楚。戊子冬復(fù)入都。往返二萬余里,是本無日不在篋中也。船窗行店,寂坐欣賞,所獲多矣。”一個人行走江湖兩萬余里,竟然只有一本字帖相伴,說起來也真是不可思議。

眾相萬殊的書法風(fēng)格,呈現(xiàn)一派姚黃魏紫的動人景象,玩之不覺為倦,覽之莫識其端。“專用為務(wù),鉆堅仰高,忘其疲勞,夕惕不息,仄不暇食。十日一筆,月數(shù)丸墨。領(lǐng)袖如皂,唇齒常黑。雖處眾座,不遑談戲,展指畫地,以草劌壁,臂穿皮刮,指摧爪折,見鰓出血,猶不休輟。”(趙壹《非草書》)

書法之美重在內(nèi)涵

一種藝術(shù),能讓平民百姓和皇帝老兒癡迷發(fā)狂,能讓一個人“領(lǐng)袖如皂,唇齒常黑”“見鰓出血,猶不休輟”……那么,其中究竟有什么奇奧呢?我習(xí)書大半輩子,忽發(fā)異想,在歷代書論著作中埋頭盤桓,聆聽高見,企圖探囊取物,破譯深奧。

縱觀世界上的文字,似乎只有漢字是實用性和藝術(shù)性的統(tǒng)一體,是唯一可以派生出藝術(shù)的文字。“即它脫離了具體的事物圖景(體積、面積、質(zhì)量、形狀、面貌等等),但它之脫離開具體事物的具體形象,卻又恰恰是為了再現(xiàn)(表現(xiàn))宇宙的動力、生命的力量,恰恰是為了再現(xiàn)‘道’,而與普遍性的情感形式相吻合相同構(gòu)。”(宗白華《意境》)

這段話很有名,但它只說對了一半。這種“再現(xiàn)(表現(xiàn))宇宙的動力、生命的力量”的文字,變成書法藝術(shù)后,就復(fù)雜多了,就需要一個支點,即表現(xiàn)它的獨特工具。如果沒有這個“表現(xiàn)”工具,那么它仍將一事無成(指藝術(shù)方面)。漢蔡邕在《九勢》中說“勢來不可止,勢去不可遏,惟筆軟則奇怪生焉”。“筆軟則奇怪生焉”就是講工具的作用。因為“軟”則八面生風(fēng),因為“軟”則使作者的才情有了無窮無盡發(fā)揮的可能。大學(xué)者辜鴻銘也說:“中國的毛筆或許可以被視為中國人精神的象征。用毛筆書寫、繪畫非常困難,好像也不易精確,但一旦掌握了它,就能得心應(yīng)手,作出美妙優(yōu)雅的書畫來,而用西方堅硬的鋼筆是無法獲得這種效果的。”

用軟軟的毛筆蘸著濃濃的墨,在樹皮和竹麻做成的紙上寫中國字,呈現(xiàn)出的是一種具象的視覺:比如排布的美,錯落的美,顧盼的美,跌宕的美,縱橫的美,鋒铦的美,牽絲的美,連帶的美,纏繞的美,飛白的美,圖章的美,序跋的美,殘缺的美,模糊的美,漫漶的美,滄桑的美,力量的美,厚重的美,以及由歲月流逝而沉淀出的古色的美。導(dǎo)演何志銘說:“我做過電影美工,往往要將一些字畫做舊,因為要追求那種色澤。然而做舊的顏色與真實的古色畢竟差了許多。天成的舊色納日月之精華,受天地之蝕磨,其精氣神更加畢現(xiàn),滄桑而古氣,獨特而不可再造。”

這種色彩的絕美,實在是讓人難以抗拒,以致使當(dāng)代一些書法家沉溺其中,整天在裝裱上下功夫。然而這些絕不是書法美的全部,它只是一種表象。書法之美重在內(nèi)涵,有內(nèi)涵凸顯出的神采才是書法的真美,這猶如人的外表和內(nèi)涵一樣。張懷瓘說:“深識書者,惟觀神采,不見字形。若精意玄鑒,則物無遺照,何有不通。”(《文字論》)這就是說,對書法有深邃認(rèn)識的人,不是只注重字形,更重要的是如何審視書內(nèi)之精神,即由書之點線、間架、布白和章法,感悟它的神采、風(fēng)韻、意境。

書法是由點、線的運動變化構(gòu)成。點線的運動是書者用毛筆施加于紙上的運動,通過提按頓挫、輕重緩急、圓轉(zhuǎn)方折以及布黑分白的變化,行使自己的意旨,使書者的思想、情感、學(xué)識、經(jīng)歷、修養(yǎng)物質(zhì)化。只有“深識書者”才能透過紙上的筆墨,感悟到作者的精神世界,也只有“冠絕古今”的偉大書家,才能把生命的感悟貫注到腕底,流露于字間。

可見,書法之高下,最終是學(xué)養(yǎng)的較量。“圣哲之書溫醇,駿雄之書沉毅,畸士之書歷落,才子之書秀穎。”(劉熙載《藝概》)楊子云:“字為心畫。”(姚孟起《字學(xué)憶參》)蘇東坡亦云:“貌有好丑,而君子小人之態(tài)不可掩也;言有辯訥,而君子小人之氣不可欺也;書有工拙,而君子小人之心不可亂也。筆性墨情,皆以其人之性情為本。是則理性情者,書之首務(wù)也。”

因此我們看書法,主要是看內(nèi)涵,看其中镕鑄的作者的學(xué)養(yǎng)。當(dāng)然這是對欣賞者所言,欣賞者“玩之不覺為倦,覽之莫識其端”是沉溺于其中的神采和內(nèi)涵,而書寫者就不是這樣簡單了。書寫者沉迷于書法,“展指畫地”“指摧爪折”僅僅是為了美不勝收嗎?人世間美的東西實在是恒河沙數(shù),難以盡覽,何以中國文人獨獨沉溺于黑白兩色之書法呢?

肢體與靈魂的共有記憶

根據(jù)《淮南子·本經(jīng)訓(xùn)》記述:“昔日倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭。”“窮天之變,仰望奎星圓曲之勢,俯察魚文鳥羽,山川指掌,而創(chuàng)文字。”雕塑家羅丹說:“一個規(guī)定的線(紋)通貫著大宇宙,賦予了一切被創(chuàng)造物。如果他們在這線里面運行著,而自覺著自由自在,那是不會產(chǎn)生出任何丑陋的東西來的。希臘人因此深入地研究了自然,他們的完美是從這里來的,不是從一個抽象的‘理念’來的。人的身體是一座廟宇,具有神樣的諸形式。”“表現(xiàn)在一胸像造型里的要務(wù),是尋找那特征的線紋。低能的藝術(shù)家很少具有這膽量單獨地強調(diào)出那要緊的線,這需要一種決斷力,像僅有少數(shù)人才能具有的那樣。”(海倫·蘿斯蒂茲著《羅丹在談話和書信中》)張彥遠在談到書法的用筆時,也特別強調(diào)這“一筆而成,氣脈通貫”,和羅丹所指出的通貫宇宙的“一線”不謀而合。可見從倉頡到羅丹,都承認(rèn)藝術(shù)是“天人合一”之結(jié)晶。倉頡造字取自大自然,融入大自然。中國書法在書寫時也正是遵循這一規(guī)律,將情感寄予筆畫,由筆畫表現(xiàn)自然。

所以中國人這支筆,開始于一畫,界破了虛空,留下了豐繁復(fù)雜的痕跡——既流出人心之美,也流出自然之美(萬象之美)。書法藝術(shù)是審美領(lǐng)域內(nèi)“人的自然化”與“自然的人化”的直接統(tǒng)一。它源于手指,卻作用于人的整個身體和心靈,從而潛移默化地影響著人的身心,久而久之,便血肉交融不可分離。

中國文人與書法,就是四肢與身體之關(guān)系,肉體與靈魂之關(guān)系。世界上沒有一種藝術(shù),在人與藝術(shù)之間能如此牢固地架起一座鏈接的橋梁。文學(xué)有才情即可,如王勃20多歲便寫出了流傳千古的《滕王閣序》,而書法則不然,它需假以時日,孫過庭的“人書俱老”即此而來。書法是最能表現(xiàn)“藝無止境”的藝術(shù)。一年一個樣,一階段一個樣,七十歲與八十歲不同,一百歲又與九十歲不同。它是疊加的美,累積的美,綜合的美……

攤開宣紙,寫上幾幅字,就能“心手雙暢”“忘情于物外”,這是一門什么樣的藝術(shù)?難道真有神契?其實說穿了是十分簡單的,奧妙僅僅是源于它的書寫工具。因為毛筆而連帶出握毛筆的手,因為手有五個指頭又連接到精神。俗話講“十指連心”,而中國文化的所謂“心”,其實就是精神。手通過十指、脈絡(luò)將快樂反饋到精神,而精神又在反作用于脈絡(luò)和四肢。啟功講“書協(xié)”要歸“體委”管。為啥?因為它是一種具有強度的活動(寫上幾小時就累得站不住了)。有好事者竟用儀器證明,寫毛筆的五指能牽動經(jīng)絡(luò),能使人精神興奮和安定。甚至提倡“如果煩躁就寫字”。可見“天人合一”的漢字,是與人的肉體和精神連在一起的,就像我們的五體與大自然聯(lián)系在一起似的。

無數(shù)的事實證明書法是一種肢體與靈魂共有記憶的藝術(shù)。毛筆將脈胳與靈魂連在一起。中國文人從小訓(xùn)練書法而留下的記憶,像母親的飯讓人難以忘懷。“手動則筆動,筆動則字動,牽一發(fā)而動全身”。由此我們便能明白這種進入靈魂記憶的書法,為什么能讓幾千年來的文人魂牽夢繞、難舍難分!乃至將它比作日月,比作江河……終生筆耕不輟、孜孜不倦,“丹青不知老將至”!

可惜這種藝術(shù)太難了!難在它的成功不僅僅在技巧。它是一門學(xué)養(yǎng)的藝術(shù),需要在字外多下功夫;是一門意志的藝術(shù),沒有“把鐵杵磨成針”的精神不行;是一門胸襟的藝術(shù),不行萬里路,開闊眼界,擴展胸懷,也不行;更是一門淡泊名利的藝術(shù),熱愛第一,名利第二。像陶博吾,百年孤獨,打成“右派”后一輩子居住農(nóng)村,卻對書法不離不棄;像林散之,70歲始成名卻不知北京還有個“書協(xié)”。錢鐘書說:“大抵學(xué)問是荒江野老屋中,二三素心人商量培養(yǎng)之事,朝市之顯學(xué)必成俗學(xué)。”王安石也說:“夫夷以近,則游者眾;險以遠,則至者少。而世之奇?zhèn)ァ⒐骞帧⒎浅V^,常在于險遠……”

關(guān)于漢字的改革,大家爭論了很久。其實都是為了方便,而中國文人早已作了這方面的探索,草書就是文化人的心靈之間的符號。古人也發(fā)現(xiàn)了中國字難寫難認(rèn),但他們沒有徹底推翻原有符號,而是在原有符號的基礎(chǔ)上創(chuàng)造了一套快速書寫的符號(草書)。古人發(fā)現(xiàn),中國漢字是一種充滿信息的符號,和大自然有著密切的聯(lián)系,是一種有生命的符號,不能推翻它,只能“減肥”“理發(fā)”。而草書正是這樣一種“減肥”“理發(fā)”的符號,看到草書就能看到繁體字的全部信息。而我們的漢字改革卻矯枉過正了,動了筋骨,傷了六腑。再過若干年,我們的孩子看漢字,也會像看英文一樣,它原有的豐富信息所剩無幾,只剩下了一個空殼!

文字具象化的失去與書法的衰落,將是我們的一個悲哀,也是中華文化之殤。看似“似曾相識”,實則“落花流水”!不過這并不妨礙我們熱愛書法,習(xí)練書法。書法是雅趣,百利而無一害。如果能在寫的同時再學(xué)學(xué)繁體字,則更好,也算是一種補課與回歸吧!

(作者為作家、書法家,出版長篇報告文學(xué)《渦漩中的西影》及《馬治權(quán)書法作品集》等。)

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學(xué)術(shù)論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室