中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

吉祥白象

吉祥白象 蝴蝶蛹

蝴蝶蛹 螃蟹

螃蟹 戲月

戲月我喜歡杜錫瑞精美的石雕,因為這些石雕有靈魂,石雕背后有故事,故事后面有文化。“花如解語還多事,石不能言最可人。”這是陸游的詩句。句中提到的石,廣義上講應包括鉆石、玉石、翡翠、瑪瑙、觀賞石等,而杜錫瑞玩的是印石,也應名列其中。杜錫瑞在傳統雕鈕的“巧色”技法基礎上,精選石材,反復“相石”,利用石材的紋理、色塊甚至雜質、綹裂以及形狀,巧妙構思,創作出一批巧雕印鈕作品,欣賞過他的作品,確實如畫家韓羽題寫的“天然之妙,人工之趣,妙趣橫生”,不可復制,不可多得,令人愛不釋手。印石是大自然的造化,是有靈性的,經過藝術家的相石與雕琢,更賦予了她生命。對藝術家而言,這其中有太多的艱辛,也有太多的樂趣。樂趣與艱辛交織在一起,便構成人生的精彩故事。今天,杜錫瑞將這些故事整理出來,有的曲折,有的巧妙,有的神奇,真實生動,情趣盎然。

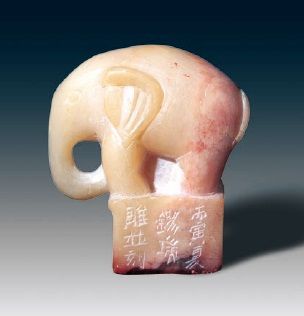

杜錫瑞的《吉祥白象》值得玩味。據說這是他的雕硯處女作“龍鳳呈祥”完成以后,極大地激發了他的創作熱情,他一鼓作氣又完成了第二方易水石“五龍游天”硯。緊接著又雕了兩方易水石鎮紙。

搞藝術的人對自己的作品都是非常“自戀”的。他也經常用綠軍挎背著自己雕的硯臺,遇到藝術界的朋友便拿出來給人家看看,其中不乏炫耀的成分。然而正是這種炫耀將他引上了一條完全陌生而又情趣無限的藝術之路——雕鈕。當時,在河北工藝美術大樓搞裝裱的李成行師傅見過他雕的硯臺和鎮紙等,并給了他“無師自通,非常精彩”的評價。1985年冬,有一次杜錫瑞又去李師傅那裱字的時候,李師傅拿出比喝水杯還大的一塊壽山石,想請他刻一方名章,并希望能在上端雕個鈕。杜錫瑞當時連說不成,因為那時他腦袋里連一點雕鈕的概念都沒有,更沒有“硯臺情結”產生的創作欲。但不管他怎么推辭,李師傅就是認準了他。就這樣,這塊石頭被李師傅硬塞到了他手里。然而,他回到家里才嘗到了“沒有金剛鉆兒,攬了瓷器活兒”的滋味。因為雕鈕的知識一點兒沒有,不要說看看別人怎么雕,就連帶鈕的印章也沒見過多少,更沒有在手中把玩過。面對這塊壽山石,翻過來倒過去,就是不知道從哪兒下刀。石頭——壓在了他心頭。

“實在不行就照咱家那香插雕得了!”就是杜錫瑞愛人的這句話讓他心頭一亮。他家里有一個香插,是用滑石雕的一頭大象,象鼻子朝上揚,頂部有個小孔,可插衛生香。他一看,造型簡單易學,只是象鼻子朝上揚容易碰斷,也不方便手按。于是在設計時,他將象鼻子改朝下伸,并超出印臺向內彎了一個鉤兒。雕刻時,不知從何處入手,便揀簡單的地方,從象屁股處下刀,先雕出了屁股、小尾巴、兩條后腿和腰部,比對香插,感覺自己雕得還挺像,興奮之下,用砂紙打光,著實高興了一陣子。可是等雕到象頭和鼻子的時候,卻發現原來雕好的后半部在全局中還高著很多。沒有別的辦法,只有下刀將已打磨好的后半部又削下一截子。經驗不分成敗,失敗的往往也就成了經驗。有了后半部重雕的經驗,后來的雕刻,他都是先打毛坯,確定全局,然后再雕局部,整體雕完了,再統一打磨、拋光、封蠟。

杜錫瑞就這樣開始了,開始了這項李師傅強栽給他的“無心插柳”項目。但很可惜,這以后不久,李師傅便重病仙逝了。一晃近20年過去,當杜錫瑞的成就被藝術界認可,當中央電視臺“中國風”和“夕陽紅”欄目分別做專題播出時,當“河北省民間工藝美術大師”的光環罩在他頭上的時候,他總會想起李成行師傅。他由衷地感謝李師傅,是李師傅這一“栽”,讓他這個“無心插柳”的項目真的“成行”了。

《蝴蝶蛹》是一塊普通壽山石,磚灰色的地子,上三分之一處有一塊紫紅色塊兒,很像兒時在鄉下常玩的蝴蝶蛹的顏色。所以一看到這塊石頭,馬上就聯想到適合雕蝴蝶蛹。但玩蝴蝶蛹畢竟是兒時的活動項目,時隔久遠,腦海里只留下了蝴蝶蛹的大概輪廓,細節之處就不大清楚了。手頭上有不少蝴蝶資料,但關于蝶蛹的資料卻一點兒也沒有,市場上也沒見著過。看來人們往往對漂亮的東西關注有加,但對默默無聞的事物,盡管它與那些漂亮的東西有關聯也很少有人重視。沒有實物做參照,心里沒譜兒,難以下刀,這塊石頭一放就是3年。

1995年的春天,杜錫瑞愛人的一位遠房妹妹來石家莊,說起了這件事。那位堂妹說,小時候蝴蝶蛹多的是,但這幾年到處打農藥打得昆蟲等活物兒越來越少了,蝴蝶蛹也成了稀罕物,好多年看不到了。他原不抱啥希望,但那位堂妹在回去一個星期后,突然打來電話,說是蝴蝶蛹找到了。原來她回去后,還真把這閑事兒當正事兒,和兒子一起在田埂、地頭、籬笆邊兒,到處去挖。知情的知道是在挖蝴蝶蛹,不知情的還以為是在找祖上埋下的財寶。功夫不負有心人,終于在公路溝兒的樹根下,挖到了兩只活蛹。因為路途比較遠,找不到捎帶的人,于是便想到了從郵局郵寄。但到郵局一問便碰了釘子,因為有明文規定,這類活東西是不能郵寄的。當時還真讓人擔心,好不容易挖到的蛹,放時間太長會死掉。可沒幾天,他還是收到了從老家寄來的一個小木盒兒。他一看便猜到了里邊的東西,用起子小心翼翼地將盒蓋兒撬開,兩只活生生的蝴蝶蛹躺在塑料紙包裹著的棉花團里,用手一捅,它便搖頭晃腦,看那得意樣兒,好像在說:“這兒挺舒服!”原來這個包裝是外甥精心制作的,并謊稱是裝的收音機零件才得以寄出的。真得感謝堂妹娘兒倆!有了參照物,蝴蝶蛹鈕很快雕成了。并題詩一首:默默無言地下埋,黃泉黑土釀情懷,待到春來大夢醒,化作彩蝶覓英臺。蝴蝶像精靈一樣飛起來,天和地完美地銜接到一起了。

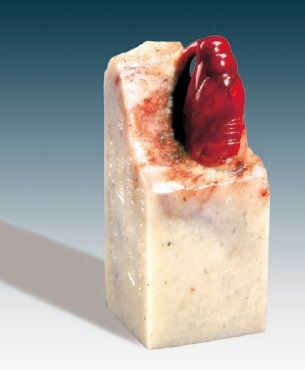

《螃蟹》更是讓人心動。這是塊巴林石,有拳頭大小,地子為土黃色,頂部有一棕綠色塊兒。看到這塊色塊的第一感覺就是這顏色像河螃蟹,因為他的家鄉有一條小河,他從小就摸螃蟹、掏螃蟹、釣螃蟹,夏秋之間幾乎天天吃螃蟹,所以對螃蟹太熟悉了。巧雕印鈕的構思,往往首先想到的是那些最熟悉的東西。事有湊巧,正當他動刀起稿的時候,他的一個朋友給他送來了一簍河螃蟹。這可真是雪中送炭,他立即挑了三個小一點兒有活力的放在盆里,一邊雕刻,一邊撥弄螃蟹,以實物做“模特”,雕刻起來心里特別有底。晚上休息時,找了一塊硬紙板蓋在盆口上。誰知后半夜出了情況,一覺醒來,就聽廚房里傳出“咯咯吱吱”的響聲,三更半夜怪瘆人的。他拿了一把大笤帚大著膽子躡手躡腳進了廚房,發現聲音是從碗櫥后面傳出來的。再看盛螃蟹的盆里,只剩下那只最小的螃蟹無精打采地趴在盆底,那兩只大一點兒的不見了蹤影。他立刻明白了,那“咯咯吱吱”的怪聲,就是逃跑的那兩只螃蟹發出的。盆口蓋的硬紙板已被掀到了地上。這個飯盆兒是個直筒狀的,挺深,那螃蟹根本爬不上來。不知它們有什么特異功能。直到后來在電視節目中才看到,原來蛤蟆、螞蟻、螃蟹等動物在危難的時候會團結互助,有的甘愿做出犧牲,為同伴鋪路搭橋。這不禁讓他對那只趴在盆底的螃蟹肅然起敬!每當看到這方印鈕,他總會想起這只幫助過同伴也幫助過他的螃蟹……

我建議大家欣賞他的《戲月》。1992年,因工作忙,有半年時間沒到“長城畫廊”去淘寶。直到下半年的一天,他來到“長城畫廊”時,發現柜臺里擺著一方巴林紫云隨形石章。灰白色的地子上半部有一塊紫色塊兒,紫色表面還有一塊雞血,只是因為地子顏色太深,不太明顯。柜臺里的標簽上寫的是“巴林雞血”,但從雞血的角度審視這塊印石,確實沒有多大看點。不過當服務員把這塊石頭從柜臺里拿出來時,卻叫人眼睛一亮。主要是隨形章的另一面大有文章。這塊印章上半部那塊紫色塊,從頂部包過來,在背面形成了一個大猩猩的圖像。大腿、大腳、弓著腰,雙長臂向前伸著,在屁股上還有一塊磨得“沒毛”的地方。神奇的是兩只長臂之間還有一個雪白雪白的月牙狀色塊兒。他當時心跳加快了,第一反應就是,這是個“猴子撈月”的圖案,非常絕。然而當他把這塊石頭買回家后,卻犯了難。第一是“開臉難”。仔細觀察這塊石頭,胳膊、腿全有,就是沒臉,而且臉面部位較平,不夠突出,凸不出來。這要求必須鏟下一部分邊料,讓臉部突出來,而且突出的要恰到好處,不能少,少了臉部扁平;不能多,多了石料不夠用。為了更準確地把握臉部造型,他從軍區保衛處借來了長焦照相機,跑到西郊動物園專拍猴子、猩猩、長臂猿,回來后洗了一大堆照片,經過比對,選了個大猩猩的臉譜造型。第二難難在大猩猩的那雙“手”上。因為雙手的交匯處,色塊比較寬,按正常的透視關系,撈月亮的“手”占不了這么多。有色塊剩下,總覺得不夠絕妙,因而“施工”在此擱淺了。這一撂又是大半年。轉眼到了1993年的深秋,有一天晚上,客廳里爬進來一只“不速之客”——臭大姐(椿象)。這東西一到秋后就愛往房里鉆,還不能惹它,不然噴出的液體奇臭無比。最好的辦法是把它請出去。他找來掃床的笤帚,放在它前方,想讓它爬上笤帚,再端到外邊去,就在他伸手放笤帚的時候,手在墻上的投影讓他眼前一亮。月亮在上方,猩猩的手在下方,正好手下方應該有投影。這樣多余的色塊就可以讓投影來占,恰到好處。這方印鈕還有一個醒目的亮點,就是那輪彎月,在灰色地子的映襯下,雪白晶亮,格外傳神,以至于好些人都不敢相信它是天然的,以為是粘上去的。但它確實是大自然的造化,美得神奇。韓羽見了這方印鈕,驚嘆道:“這是真正的藝術,不可復制。”并當場題字:“天然之妙,人工之趣,妙趣橫生!” 我用“巧奪天工”來概括,不知道能不能闡釋其內涵。這是怎樣的一種情感呢?這是怎樣的藝術情境呢?這是怎樣的人生修養呢?我無法用語言概括,只能靠我們的心來感悟了。

我相信杜錫瑞的石雕和故事會越來越有價值,會越來越深入人心,營養人們的心靈。