中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

今天,我們怎么談論黃賓虹?

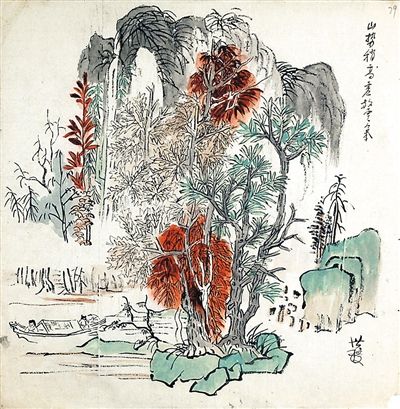

http://www.donkey-robot.com 2015年04月10日12:14 來源:人民日報海外版 江河 臨古畫稿之陳洪綬(默齋基金會藏) 黃賓虹

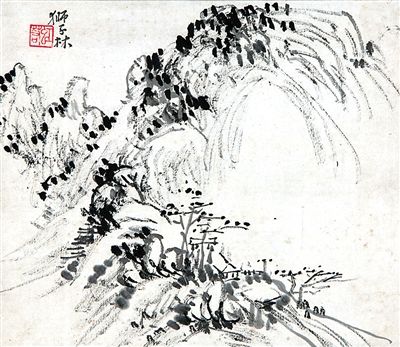

臨古畫稿之陳洪綬(默齋基金會藏) 黃賓虹 黃山寫生冊 8/10 獅子林 黃賓虹

黃山寫生冊 8/10 獅子林 黃賓虹2015年是黃賓虹誕辰150周年,也是他辭世60周年,中國美術館以“渾厚華滋本民族”為主題,匯集館藏黃賓虹精品150余件,輔以海外藏家和國內文博機構佳作,包括中國畫、油畫、雕塑、裝置等作品,以層層解析、參照對比、交互對話的方式,展現了這位“畫之大者”的綜合藝術成就。

黃賓虹生前曾說:要等到我死后50年,才會有人欣賞我的畫。事實確是如此,雖然當年他就與齊白石并稱“南黃北齊”,雖然“黃賓虹熱”自上世紀80年代以來已逐漸升溫,但直到進入21世紀,能夠真正讀懂、體味其藝術“內美”精神的人并不是很多。

如今,一個甲子過去了,人們對黃賓虹的藝術有什么樣的認知?中國美術學院副院長王贊說,談論黃賓虹,就是在重新審視我們今天的中國畫。

從“白賓虹”到“黑賓虹”“變”出現代性

談論黃賓虹的國畫創作,就不能不提到他從“白賓虹”到“黑賓虹”的轉折,這當中,最重要的就是他繪畫“變法”思想的形成。

黃賓虹早期的個人風格還沒形成,以學習古人為主,作品表現力不夠,到辛亥革命以后,由于他參與到很多社會變革中,接受了“變法”思想,并逐步將社會“變法”的概念轉化到了學術、藝術上,最后致力于中國畫的“變法”——這種變不是破古人之法以另立他法,而是“批判和復興”古人傳統。

黃賓虹認為變法的第一步是回到傳統深處,跟晉唐人要濃墨法,這才出現了黑密厚重的‘黑賓虹’,恢復了中國畫鮮明的表現力。他認為從元代以后到明清,中國畫崇尚的是淡墨法,因此表現力越來越弱。到了近代以后,這種表現力已經難以體現民族精神,必須回到傳統中去尋找強有力的表達。

1934年,黃賓虹寫下《畫法要旨》,總結出五個字的筆法:平、留、圓、重、變;七個字的墨法:濃、淡、破、積、潑、焦、宿,構建了“五筆七墨”的筆墨體系。

盡管人們總喜歡用“黑團團里墨團團,黑墨團中天地寬”這兩句詩來形容黃賓虹晚年的水墨創作。但“黑賓虹”不僅僅是黑,他的作品不乏設色山水,是“墨不礙色,色不礙墨”的渾融境界。

學黃賓虹還需從文化底蘊入手

黃賓虹難學,甚至不可學。當代,有一批畫家聲稱自己的創作與黃賓虹一脈相承,多半只是在筆墨上尋求相似,并沒有學到精髓、探到內核,因此無法呈現黃賓虹作品那種精氣神。

從個人閱歷來講,黃賓虹與當時的社會變革有著綿長的淵源。上世紀二三十年代,他在上海做過美術出版、文物鑒定,有相當的文化能力;后來又到北京審定故宮書畫,對中國畫的發展脈絡了解得非常清楚,個人收藏涉及到青銅器、瓷器、玉器等,非常豐富。黃賓虹不是以單純的畫家身份出現的,而是一直處于文化圈頂層。因此,他創作的作品才能超凡脫俗。

此外,黃賓虹還有深厚的書法功底。雖然在相當時間內,很多人并沒有把他當書法家,但黃賓虹的書法非常有內涵、有韻味。他將行草韻味帶入大篆中,把金文寫得活潑、生動,帶有強烈的個人氣息。這說明他有強大的文化自信。

因此,如果僅從圖式、用筆上學習黃賓虹,并不知道他的精神所在,難以學好。一方面,沒有他的人格魅力、文化積累,就達不到他的精神高度;另一方面,沒有他的金文功底、書法歷練,筆下也達不到他的力度、氣度。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室