中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

潛心修書墨始成 襟抱蘭風詩卷中——淺議王應科的書法藝術

http://www.donkey-robot.com 2015年03月16日14:03 來源:中國作家網 趙炳鑫

我不是書法行人,但以多年讀帖看畫的水平,對當下的書法藝術還是略知一二。僅從真書而論,在唐宋那個時代,與詩詞等量齊觀者應該是書法了。初唐就有歐陽詢、虞世南、褚遂良、薛稷等人,但從書法的傳承上看,他們只是王羲之、王獻之書體的繼承者,并無創新求變的新路,直至盛唐以后,顏真卿一出,氣象大變,一改之前真書瘦硬為宗的根本,根本一動搖,必然是一番吐故納新的開創。記得蘇東坡有詩云:“杜陵評書貴瘦硬,此論未公吾不憑。”這話是什么意思呢,就是說顏書行世后書法新的標準確立了。這就是真書的另一番境界:深厚雄偉,方正飽滿。這樣的書法體貌,與盛唐雄渾壯闊、開放包容、多元和合、寬厚開明的氣象倒是很一致了。

藝術這一行,大體都是一樣,要有所成就,就要有創新。藝術的根本屬性,就是不可重復性,也就是獨創性。無此,在我看來,再怎么折騰,也不會有大的出息。當代書法,習研速成者不在少數,但虛假繁榮的后面真正有創見者卻是寥寥。記得傅雷先生在評張大千的畫時說過:“足下所習見者想系大千輩所剽竊之一二面目,其實此公宋元功力極深,不從古典中泡過來的人空言創新,徒見其不知天高地厚而已。”在這個消費拜金的時代,速成和復制已經成為這個后現代社會一些人走向“成功”的捷徑,“泡古典”在一些人看來,就是傻瓜的代名詞。沒有繼承,那有創新?當下的“繼承”多是循規蹈矩戲擬為之,創新就更奢談了。我們說“擺脫一個大師比喜歡一個大師更難”。真正大師的修煉是“對以前的大師都只傳其神而不襲其貌”,這應該說是區別一個書法愛好者與書法家的根本所在。而今,“襲其貌”者可能不在少數,但“傳其神”者不具一二。

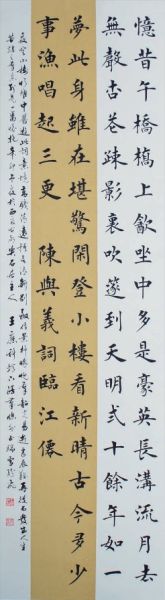

王應科的書法從碑帖入手,以真書為本,廣收博取,不固化于一家一派,集歷代書家之精華,尤以歐體為宗,習研日久,深諳歐書之端莊典雅、凝重大度之風格,得其神韻,出其法度。他的真書,綿里藏針,柔中寓剛,莊重端嚴,凝重大氣。結體布局上匠心獨運,有收有放,有守有變,有破有立。或臨窗度曲,或操觚染翰,俯仰之間,皆得真趣,在繼承中創新,在創新中求變,構成自己書法獨特之面目,可謂有“傳其神”之象,初具大家之姿貌,深得好書者的喜愛。

曾記得有一位書法家說過:“書匠之所以是書匠,是因為他的心靈在睡覺。”在我看來,這應該是區別一個真正意義上的書法家與書匠的根本界限。如果我們細心地考察一下中國書法的歷史,就會發現,書法真正進入藝術史的行列為時并不算早。這里有一個現象不知大家留意了沒有,古代的書法家大多在當時并不以書法名世。一頂書法家的冠冕,大多也是后人為之。在當時,他們多是以文名世,在文名譽滿天下之時,他們的書法隨之進入人們的視界之內。這時,人們才從他們雄文詩章中體味到了那些筆走龍蛇的氣韻和沉浸于字里行間飛揚的神采和美感。所以,歷代偉大的書法家基本上都是大學問家。他們的作品不但承載著精神世界的豐富意義,而且還流溢著生命遭際的世事滄桑。讀他們的書法作品,你感受到的不單是書體莊嚴、華麗如絹、飛筆如瀑、氣云流丹……不一而足,我想更多的應該是快意恩仇、情感波瀾、胸臆直抒、人生慨嘆……在他們灑墨如花的生宣上,我們往往會讀到他們沉郁凝重的渾厚、恣肆汪洋的狂狷,讀到的是一個書法家的幸福或痛苦、快樂與憂傷。在這樣的情緒渲染中,一個闊大的人文背景和社會生態就會浮現在我們的眼前。說小了是個體的生存境遇,說大了則為社會政治文化生態的人文檔案。

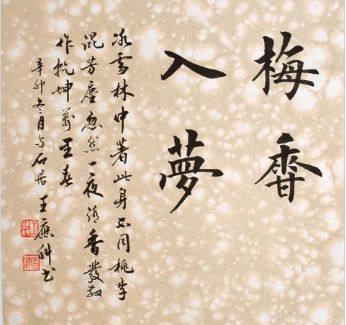

王應科對藝術有著敏銳的悟性,他深知一切藝術拼到最后都拼的是文化之功,拼的是廣博深厚的文化底蘊,拼的是心靈的豐澹和自由,因此,他從來沒有放棄過對文化的學習感悟,對心靈的化育和修為。因此,哲學、文學、社會學、政治學、法學等學科知識都是他涉獵的對象。他對古詩詞的研習已達到了比較高的水平,并不時有上好的詩作問世。如他《題贈云南天然大理石版畫》之詩:“不是丹青韻自成,不著一意萬法空;由來造化留神跡,滿目煙霞變幻中。”全詩概括而形象地寫出了云南大理石版畫天然之美質,感嘆大自然造化神功,全詩寓禪于理,彩云南的萬千氣象盡收眼底。他常常以自己的詩詞構造書法內在的文化豐富性,構造書法藝術的精、氣、神、韻。他潛心修書,襟抱蘭風,從中看出他精神世界的深湛和豐富。正因如此,他的書法才能脫舊跡而換新貌,才能推陳出新,讓人們在享受古典詩詞的神韻時,領略他書法藝術所帶給我們的精神盛宴。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室