中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

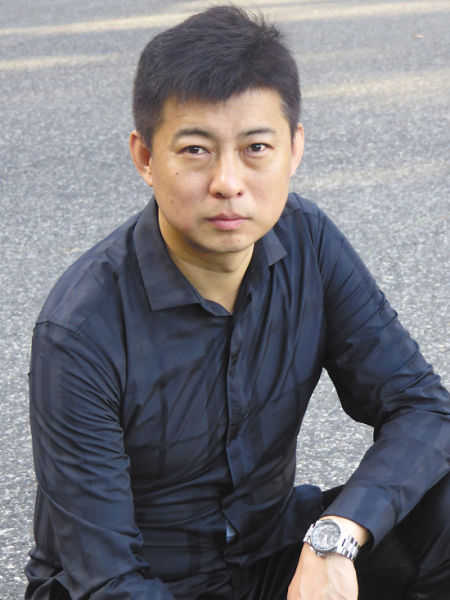

祝勇:寫故宮,所有戲說都是胡說

http://www.donkey-robot.com 2015年03月16日10:03 來源:羊城晚報 何晶

作家祝勇,起初是反抗傳統散文的“新散文”干將;其后,他轉身做起紀錄片,主創歷史紀錄片多部,為《辛亥》、《1405,鄭和下西洋》、《利瑪竇:巖中花樹》等大型紀錄片做總撰稿。2011年,他進入故宮,成為故宮博物院故宮學研究所的一員。

無論是寫古建筑還是故宮珍品,祝勇的寫作始終圍繞歷史背后的人事細細展開。繼《故宮的風花雪月》之后,他即將推出新作《故宮的隱秘角落》,繼續身處歷史現場、潛心文化散文的探索。

今年是故宮博物院成立90年,祝勇的部分新作品也將一一面世。借此機會,羊城晚報記者對他進行了專訪。

故宮也是人生活的地方,只不過居民是一些特殊的人

羊城晚報:最近出版的《故宮記》中收錄了你關于中國古建筑的散文,你在序言中寫道:“建筑不只是建筑本身,更是大地上生長出的精神植物。”凸顯建筑的精神內涵,這好像是你寫作中一以貫之的風格?

祝勇:每看到一幢古建筑,我的心里都會升起一種異樣的感情。我會想到曾經在里面住過人,在里面流過的歲月。在我心里,建筑是時光的容器,也是情感的容器,不論是像故宮這樣恢弘壯麗的皇家建筑,還是我們每個人的生活場,都是這樣。

我生長在東北沈陽的一幢日式小洋樓里,小小的三層樓,住了幾戶人家。進門后,是窄窄的木制樓梯,小時候,我常在那陡陡的木樓梯上爬來爬去。很多年后回到沈陽,我很想再去看看那座小洋樓,重新踏上木樓梯。但遺憾的是,那座小洋樓連同周圍的一片民國建筑,都早已被鏟平了,原地蓋起一座高樓。我的心里空蕩蕩的,好像自己的回憶之路都被鏟斷了,我變成了一個來路不明的人。所以我很理解寫過《城南舊事》的林海音不愿意再回北京的那種感受——城墻都被拆了,還回來干什么呢?

人們常說建筑是凝固的音樂,這話被說濫了,但我仍然覺得它很準確。因為建筑會煽動起一個人的感情,是每個人內心的一部分。有一次與作家寧肯談西藏,他說布達拉宮像架在高山頂上的一臺鋼琴,這話一下就觸動了我,沒有比這更凝煉的表達了。

羊城晚報:所以你筆下的故宮也是充滿人情的。

祝勇:對,故宮也一樣。它威嚴、壯麗,讓人望而生畏,但它也是人生活的地方,只不過它的居民是一些特殊的人而已。無論皇帝、嬪妃,還是太監、宮女,他們也都是人,會喘氣,有情感,所以我寫作的一個重要出發點,就是把歷史人物當人看。他們在宮殿里經歷過一遍遍的春秋,人世的滄桑、國家的興滅,都被建筑所見證。所謂“雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改”,所謂“無限江山,別時容易見時難”,或許只有面對浩大的宮殿,才能真正理解這樣的喟嘆。所以,對建筑的書寫與研究,不僅僅是建筑學的事,也是歷史學、文學的事,因為建筑的內涵太豐富、太復雜,它牽動歷史,牽動情感。

羊城晚報:“祝勇文化筆記”系列中的《再見,老房子》、《北京:中軸線上的都城》等文章,都可見你不拘一格地將建筑、空間、歷史等等凝聚于筆端,這也是你所說的“跨文體寫作”實踐嗎?

祝勇:這些寫作,都是“跨文體寫作”,不僅需要文學寫作的能力,更需要一個綜合的知識結構,比如對歷史、建筑、民俗、藝術等的了解,它需要綜合能力。現在許多作家知識面太窄,只會編故事,而許多學者只會用學術八股寫文章,都有局限性。能跨越二者,并不容易。

阿房宮未央宮大明宮都不存在了,所幸我能守著一個紫禁城

羊城晚報:解讀故宮所藏書畫作品的文章很多,你的解讀方式有何不同?

祝勇:《故宮的風花雪月》這本書中涉及的藝術品都是經典性的,像王羲之《蘭亭序》、顧閎中《韓熙載夜宴圖》、張擇端《清明上河圖》等。這些藝術珍品不過是我透視歷史的一個“視窗”,從那一扇扇美輪美奐的窗子望出去,我看到的是各種歷史事件中錯綜復雜的互動關系,看到個人與時代的糾結以及復雜的人性。

一切歷史,歸根結底都是人的歷史,建筑史、藝術史都不例外。像我書中寫到的王羲之、顧閎中、張擇端、宋徽宗、倪瓚、唐寅等,我們今天能夠看到的,僅僅是他們的作品。他們留在紙頁上的傳奇,但它們僅僅是作為他們人生和命運的結果出現的,他們的人生與情感過程隱匿在時光中,我們看不見了。因此,我要用自己的書寫,填補這缺失的部分,當然,要有根據,要從眾多的史料和研究中尋找蛛絲馬跡。

羊城晚報:2011年你進入故宮,成為故宮博物院故宮學研究所的一員,故宮學是一門怎樣的學問?

祝勇:故宮學就是以故宮為研究對象的一門學問,這個概念是由我們前任院長鄭欣淼先生在2003年提出的。但故宮學的研究不是從2003年才開始的,早在1924年溥儀出宮以后,特別是1925年故宮博物院成立以后,北京學術界就開始對故宮(紫禁城)的研究了。

故宮學的研究范圍大致可分為六個方面:紫禁城宮殿建筑群,文物典藏,宮廷歷史文化遺存,明清檔案,清宮典籍,故宮博物院的歷史。我個人感興趣的是其中的第一、二、六項,即故宮的建筑歷史、文物(主要是書畫),還有故宮博物院自1925年至今的歷史。

沒想到,故宮文創產品的銷售收入已經超過門票

羊城晚報:雖然大眾對故宮的關注度一直很高,但很多人其實并不明白故宮的內涵,是否需要更通俗的一些普及工作?故宮文創產品近年來很火,你怎么看待這個現象?

祝勇:這正說明了轉換表達方式的重要性。“說什么”很重要,但有時“怎么說”更重要。同樣的內容,表達方式不同,效果大不一樣。中國的博物館,歷來喜歡板著臉,一副教訓人的模樣,拒人于千里之外,老百姓自然也不會去親近它。我們有那么多的“愛國主義教育基地”,但老百姓不愛看,又能去教育誰呢?中國博物館與西方的差距,一是研究水平的差距,一是普及方式的差距。像《達芬奇密碼》、《博物館奇妙夜》這些好萊塢電影,實際上是對法國盧浮宮、美國大都會博物館最好的宣傳和普及。

在普及方面,這兩年故宮做了很多大膽的嘗試,包括《胤禛美人圖》、《韓熙載夜宴圖》的APP、《皇帝的一天》iPad應用、“微故宮”的微博等等,數字故宮館也將在端門城樓上建成,讓游客在進入故宮前先感受一番視聽震撼。故宮北院也將興建,屆時,一些在紫禁城里長期得不到展陳的大型文物,像家具、巨幅繪畫等,不僅有了公開展示的場地,文物修復的過程也可以被觀看。而且,故宮北院還可能在夜里開放,讓游客有更多時間選擇。

還有最近吸引人們極大關注的故宮文創產品也火得很。比如說,《故宮日歷》去年甚至出現給現金也買不到的情況;還有在網上大熱的朝珠耳機、故宮頂戴花翎官帽傘、“朕就是這樣漢子”的折扇等等,這些故宮文創產品銷售收入已經超過了門票收入。這一點許多人想不到,連我自己也沒想到!

單霽翔院長曾說過,此前推出“雍正萌萌噠”系列圖片,讓威嚴的皇帝比起剪刀手,曾擔心被批“褻瀆歷史”,沒想到贏得贊聲一片,這讓我們的團隊有了底氣。

羊城晚報:進入故宮博物院后,在寫作上你有何新計劃?

祝勇:剛才說到我即將出版一本新書《故宮的隱秘角落》,牛津大學出版社先出版繁體字版,大陸簡體字版也將出版。未來十年,我除了繼續關注故宮里藝術藏品,還會詳細挖掘故宮博物院自身的歷史。自1925年以來,故宮博物院同樣承載了太多的歷史滄桑、人事沉浮。盡管皇權時代不再,但故宮博物院始終處在20世紀中國歷史的風口浪尖,任何一個歷史的風吹草動,都會在這座深宮里掀起波瀾。也可以說,故宮是觀察20世紀中國歷史風云的一個特殊角度、特殊舞臺。隨著當事人相繼老去、過世,如果再不挖掘,這段歷史也將湮沒無聞。

再過10年,2025年故宮博物院將迎來建院一百周年,那時我還沒有退休,希望屆時我會完成這個計劃,作為給故宮的百歲生日禮物。

文人論史、編劇寫戲都必須追求學科素養

羊城晚報:從廣義上來說,你以故宮為題材的寫作,也能夠囊括到你的“歷史寫作”中嗎?如何將“文學”和“歷史”相結合的書寫方式才最恰切?

祝勇:剛才說到故宮博物院成立90年來,出現了許多學術大家,為故宮學的發展奠定堅實基礎,但是對故宮文化的表述應該有多種方式,學術只是其中的一種。

我寫了很多年文學作品,博士專業念的是藝術學,我一直在尋找屬于我自己的表達方式,就是前面說過的“綜合寫作”,不僅試圖打通歷史與文學,而且試圖打通文字和影像,比如紀錄片。我希望這種表達方式是貼合故宮也貼近讀者的。對于讀者和游客來說,故宮是個神秘的存在,他們渴望了解故宮,了解建筑和文物背后的歷史滄桑,卻看不懂那些艱深的學術論文。因此,對故宮歷史和文化的表述,需要轉換方式,當然,這種轉換是以專業性為基礎的,不能戲說,在我看來,所有戲說都是胡說。

羊城晚報:總有人對文人論史有偏見,認為浮華縹緲,缺乏扎實基本功,靠文采掩蓋不夠牢靠的底子,你怎么看待這樣的聲音?

祝勇:其實文人論史也需要一定專業性,也需要像歷史學家一樣長期沉潛史料,這樣才可能有新發現。也許是找到新線索,也可能是從新的角度對舊有線索進行重新認識,就像在《故宮的風花雪月》中,我寫了一些故宮收藏的古代書畫經典。對于它們,發現新的線索幾乎已不可能,我的寫作重點就放在重新闡釋上,以文學的方式表達自己的見解,同樣會產生懸念。總之,文人寫歷史,不能外行,也不能人云亦云,必須發出自己的聲音,這種聲音不是“歪批三國”,專業性是基礎。

這種專業性,最能體現作家的“綜合寫作”素養。我曾經專門寫文章,以聚斯金德《香水》、麥家《暗算》為例,談過“專業性”的問題。有人說,現在學科分工越來越細,早已不是出“百科全書式”的大師的時代了。其實,一個文學寫作者對某一行業的深入了解,在西方是十分普遍的。熟悉美劇的人都知道《絕命毒師》,雖然只是一部情節劇,但里面表現的超凡的化學知識,實在令人瞠目結舌。假如我們將美劇《實習醫生格蕾》與國產劇《青年醫生》、將英劇《神探夏洛克》與國產劇《重案六組》放在一起比較,就會知道中國編劇的學科素養是多么低下,盡管《重案六組》在國產劇里已經算是“優質品”。

確實有很多文人寫作態度不嚴謹,認為“天下文章一大抄”,尤其是對歷史的書寫,不過是史料的堆砌,毫無個人視角,這樣的作品,價值為零。黨史研究專家楊奎松先生曾說:“不講規矩,不顧深淺,拿激情議論來代替客觀扎實的學術研究,把立論建立在種種錯抄誤讀的歷史資料和歷史真實的基礎上,怕是如同把漂亮的建筑建在沙堆上一樣,既經不起推敲、驗證,也難有任何持久的生命力。”“用這種方法寫書,實在誤己誤人誤社會。”我深以為然。

羊城晚報:你曾經為不少大型紀錄片擔任總撰稿,在接下來的日子里,還會有關于紀錄片的工作計劃嗎?是否會有關于故宮的紀錄片出來?

祝勇:今年將有一部26集歷史紀錄片在央視紀錄頻道播出,叫《歷史的拐點》,其中關于甲午戰爭的部分,我們專門去了日本搜集史料和進行拍攝。今后我將要寫的關于故宮的作品,都會以紀錄片的形式表現出來。

祝勇,作家、學者、藝術學博士,曾任美國加州大學伯克利分校駐校藝術家。已出版主要作品有:《血朝廷》、《紙天堂》、《辛亥年》、《故宮的風花雪月》等。曾主創歷史紀錄片多部,代表作:《辛亥》。先后榮獲中國電視星光獎、金鷹獎等諸多影視獎項。

祝勇眼中的故宮

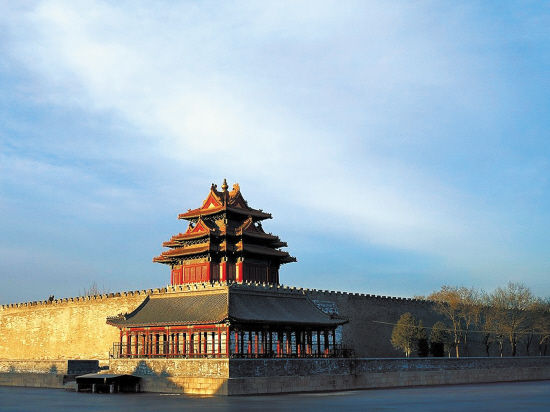

和故宮朝夕相處,對我來說,它已經成了一個生命體,我能體會到它的呼吸、節律,乃至情感。我的工作地點,在故宮西北角,也就是西北角樓下的一個兩進四合院內,那些曾經是紫禁城的城隍廟,“文革”時“破四舊”,把廟里的城隍像砸了,現在成了故宮研究院的所在地。

假如是在春天,我離開研究院時,鎖上古舊木門,然后沿著紅墻,從英華殿、壽安宮、壽康宮、慈寧花園的西墻外,一路北走。還沒走到武英殿和西華門,在慈寧花園和武英殿之間、原來屬于內務府的那片空場上,向東望去,就會看見三大殿側面、金色的戧脊上,夕陽的余暉無比明亮。我想很少有人會在這樣的時刻、從這樣的角度去看三大殿,心里會升起無限的幸福感。

假如是在冬天,天黑得早,我下班還是走那條路,卻是要穿過黑暗中的宮殿了。若站在相同的位置上看三大殿的側面,我會看到“莊嚴的三大殿就如一個縱向排列的艦隊,依次沉入暮色的底部”——這是我今年將要出版的《故宮的隱秘角落》序言里寫的話。花開花落、燕去燕來,我的生命,和宮殿的寒暑聯系在一起,這是一個歷史書寫者的幸福。阿房宮、未央宮、大明宮都不存在了,所幸,我能守著一個紫禁城,它帶給我無限的表達沖動,也給我無限的靈感。我覺得我不只是在研究故宮,在我心里,故宮是一個飽經憂患的生命,我在用自己的心,體會它的心。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室