代表委員建言基層公共文化服務體系建設

http://www.donkey-robot.com 2015年03月13日11:16 來源:中國文化傳媒網 黃卓 制圖

黃卓 制圖今年的兩會上,關于公共文化服務體系建設的“好聲音”格外多。不久前,中辦、國辦發布的《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》,引發了代表委員對公共文化服務體系建設的關注,而李克強總理在政府工作報告中提出的“讓人民群眾享有更多文化發展成果”,更激發了代表委員暢所欲言的熱情。

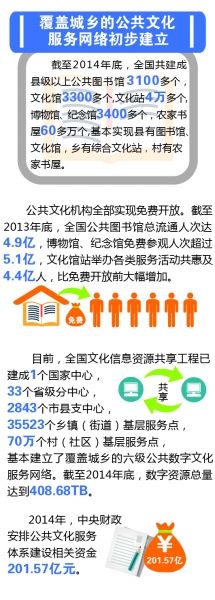

一些惠民工程不“實惠”

近年來,各級黨委、政府和相關部門認真貫徹落實中央關于文化建設的戰略部署,加大公共文化服務投入力度,創新公共文化產品和服務的內容與方式,公共文化服務體系建設呈現出蓬勃發展、整體推進、重點突破的良好態勢,目前全國各地已基本實現了“縣有圖書館、文化館,鄉有綜合文化站”的建設目標,并因地制宜加強流動文化和數字文化設施建設,一個覆蓋城鄉的公共文化服務網絡初步建立。

但是,我國公共文化服務總體水平仍然不高,與人民群眾快速增長的文化需求還不相適應,與現代公共文化服務體系的要求還有較大差距。

“我們去年在參加全國政協組織的調研時發現,一個農家書屋里,《商務宴請 贏在點菜》這本書多達7冊,而《深入淺出 注冊表及BIOS》竟有12冊。一個書屋總共才1000冊書,配這樣的書,還配這么多本,農民真能用得上嗎?”全國政協委員、國家圖書館副館長陳力在界別聯組會上直言,一些地方的農家書屋在書籍選配、管理服務、效益發揮方面仍存在不少問題。他建議統籌協調各方資源,整合各種文化惠民項目,形成合力。

全國人大代表、安徽出版集團董事長王亞非說,農家書屋很多都建在空巢化的農村,還不如把書捐給農民工,“農家書屋還是要建,但方式可以改為政府采購加企業管理,結合當地情況將農家書屋建在村委會、中小學校甚至是小工藝品店。”

硬件在完善,軟件不匹配

全國政協委員、中央民族樂團副團長吳玉霞今年帶來的提案就是“文化惠民工程要真正落到實處”。她表示現在很多地方新建的文體場館,面積、設施、規模均比過去有大的提升,甚至一些區域算得上是“大手筆”,但軟硬件不匹配的問題比較突出。“場館同所開展的活動、設備設施的維護水準、老百姓的文化期待,尤其是應展現的文化內核之間還有差距。”吳玉霞說。

“大手筆”畢竟還不普遍,全國人大代表、湖南省文化廳廳長李暉認為,與建設較快較好的地市級文化設施相比,縣級文化設施數量少、規模小、檔次低,不僅功能單一,設施也較為陳舊,利用率不高,可謂是“只見星星,不見月亮”。“從調研情況來看,群眾對縣級文化設施的滿意度是最低的。這些設施與當前群眾文化活動的群體化、社區化、價值化的特征和趨勢也是最不相適應的。”李暉建議,在“十三五”期間,全國統籌實施縣級公共文化設施提質改造和新建工程,實現城鄉基本公共文化服務均等化。

全國政協委員、中國美術館館長吳為山則認為,近年來,我國文化場館設施等硬件建設不斷完善,相形之下,公共文化管理人才的數量與質量等軟件建設卻難以與之匹配。“比如廣東某地級市,經濟發達,文化設施也很高端,僅造型現代、空間充足、設施完備的文化館、博物館、美術館等就有好幾處。但一些館每天的參觀者只有二三十個人,原因何在?沒有好的展覽、好的宣傳、合理的時間檔期、充分的文化特色,換言之,管理能力、策展能力、展品收集能力、宣傳推介能力等均顯不足。歸結起來,離不開一點:缺乏高素質文化管理人才。”吳為山表示,農村文化管理人才也面臨同樣的問題——在一些經濟欠發達地區,鄉鎮政府抽調文化站長去為文化之外的“中心工作”打雜或兼職,文化站常年“鐵將軍”把門,“空殼站”越來越多,活動越來越少,造成鄉鎮文化站陣地流失嚴重。他建議有關部門對此高度重視,切實加強各級各門類公共文化管理人才培養。

面對基層文化人才的匱乏問題,全國政協委員、吉林省舞蹈家協會主席王小燕也發出了同樣的呼吁。“基層文化大院的組織者和文藝輔導員渴望擁有長期和正規化的文化服務與指導,但由于缺乏人員編制、沒有正規輔導機構、資金匱乏等原因,無法得到體制內的培養。”她建議健全基層文化隊伍的長效培訓機制,多途徑地開展基層文藝骨干培訓。

尚需因地制宜“送服務”

也有不少代表委員認為,之所以國家提供的公共文化服務與老百姓實際文化需求之間有不匹配之處,根本問題還是出在理念上。

“尤其是對于農村,要尊重農村自身的文化傳統,不能總拿精英文化、城市文化的標準去評判民間文化。很多農民可能不識字,但他能給你講三國、講紅樓、講民間小戲。只有充分尊重民間文化,你才知道它的根基有多深厚。”全國政協委員、山東工藝美術學院院長潘魯生常年扎在鄉村,對基層公共文化服務工作感觸頗深。“我們的公共文化服務體系現在做得很好,但更應該注重因地制宜,結合實際需求。就好比你說西餐好,有營養,非要我吃西餐,可我的胃口偏偏就不適合吃西餐。所以在服務過程中,彼此的尊重和了解是一個必要前提。”潘魯生說。

“隨著經濟的發展,老百姓對文化的需求更強烈了,他們可能不僅關注圖書館里多了幾本書,電影院里多放了幾部電影,還關注自己的文化偏好和個性化需求有沒有得到滿足,這是一種質的轉變。”吳玉霞認為,對于不同的需求,要有不同的服務理念,應當利用各種類型的文化機構、場館,將現有資源有效地調動起來,滿足不同群眾的多樣文化需求。

“對于我們應該提供怎樣的公共文化服務,在內容和方法上,我們研究得還很不夠。這不是坐在研究室里閉門造車,或坐在辦公室里拍腦袋就能解決的問題,中國地域遼闊、人口眾多,南北方的文化習俗各不相同,市民、漁民、牧民、農民的文化需求也各不相同。”對此,陳力建議,下一步在爭取國家政策和資金向公共文化建設傾斜的同時,各級文化部門和相關機構應到基層多方走訪、調研,了解各個地區的老百姓究竟需要什么樣的公共文化服務,再進行對應投入和建設。

記者 焦 雯 王立元 駐吉林記者 常雅維

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室