中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

花街 徐則臣的文學故鄉

http://www.donkey-robot.com 2015年03月09日15:19 來源:淮海晚報

花街 徐則臣的文學故鄉

魯迅文學獎獲得者徐則臣說:“快二十年了,我無數次拜訪過真正的花街,現在它短得只剩下了一截子,熟得不能再熟,但每次回淮安還是去看,像見一個老朋友。運河沿岸的大小碼頭我見過很多,它們最后成為一個石碼頭。有花街,有石碼頭,當然要有運河。我一直想大規模地寫一寫運河,讓它不再是小說中的背景和道具,而是小說的主體。”

特約撰稿

李徽昭 文/圖

從花街出發

快二十年了,我無數次拜訪過真正的花街,現在它短得只剩下了一截子,熟得不能再熟,但每次回淮安還是去看,像見一個老朋友。運河沿岸的大小碼頭我見過很多,它們最后成為一個石碼頭。有花街,有石碼頭,當然要有運河。我一直想大規模地寫一寫運河,讓它不再是小說中的背景和道具,而是小說的主體。

——徐則臣

——作家徐則臣談他的文學故鄉

□特約撰稿 李徽昭 文/圖

作家徐則臣

徐則臣文學檔案

徐則臣,1978年生于江蘇東海,曾先后就讀于淮陰師范學院、南京師范大學、北京大學,文學碩士,在淮陰師范學院中文系教過兩年書,教授寫作和美學,現供職于人民文學雜志社。著有長篇小說《耶路撒冷》、《夜火車》、《午夜之門》、《水邊書》,小說集《跑步穿過中關村》、《人間煙火》、《居延》、《古斯特城堡》、《這些年我一直在路上》,散文隨筆集《把大師掛在嘴上》、《到世界去》,作品集《通往烏托邦的旅程》等。曾獲魯迅文學獎、老舍文學獎、莊重文文學獎、華語文學傳媒大獎·2007年度最具潛力新人獎、騰訊書院文學獎、春天文學獎、西湖·中國新銳文學獎、小說月報百花獎等。被認為是中國“70后作家的光榮”(《大家》),其作品被認為“標示出了一個人在青年時代可能達到的靈魂眼界”(華語文學傳媒大獎授獎詞)。

偏安一隅的花街,不可能脫離北京、紐約、耶路撒冷單獨存在

淮周刊:2014年是你的文學大年,八月先是獲得老舍文學獎,緊接著又獲得魯迅文學獎,當代文學創作四大獎你已將兩個收入囊中,祝賀!

徐則臣:沒人規定誰必須拿什么獎,所以,我把獲獎歸入偶然事件。得之,碰巧撞上了而已,可喜;不得,也正常,還得繼續寫。對一個寫了十七年的作家來說,寫作已經變成了本能,是我的日常生活,本能和日常生活只跟自己有關系。當然,希望以后能寫得更好。

淮周刊:還要祝賀長篇小說《耶路撒冷》大賣,已印刷了7次。這部小說反響甚烈,上了不少圖書榜單,這是70后為代表的年輕一代文學成熟的標志,也是你對以往小說回顧反思審視的集大成之作。作為在號稱“運河之都”生活工作的淮安人來說,這部小說依然將小說故事的落腳點放在了運河、花街等故鄉系列小說標志性的地方文化背景上來書寫,并由花街牽連北京、耶路撒冷,使花街這一文學故鄉具有了寬廣的世界坐標,我們應該重新審視花街,審視花街生活中的人與城市、世界的關系,審視在世界文化遺產申報成功的運河(或許也是中國)文化元素。

徐則臣:我也接到很多讀者的反饋,他們對小說中的運河、花街滿懷好奇,問它們在哪,是否真有其地其名。我如實相告。寫了不少與運河、花街有關的小說,但從未局限地就事論事。在這樣一個全球化的時代,你是你,你也不是你,自我確證需要他者的參與,一條偏安一隅的花街也不可能脫離北京、紐約、耶路撒冷單獨存在。文學是人學,處理人與世界的關系、地域與世界的關系是題中應有之義,文化也如此,因為人在文化中,文化在更大的文化中。運河申遺成功肯定是件開心事,對運河也好,她是淮安的運河,也是中國的運河,還是世界的運河,你會把她放在一個更精確、更復雜的背景下來研究和考察她的來龍去脈,運河文化也當如是觀。

這座城市給我的影響和營養更多的是一個氛圍

淮周刊:你的在淮經歷?

徐則臣:1996年來淮陰師院念大學,1998年考取了一個去南京師范大學文學院插班接著念的機會,在南師大念完了大三大四,獲得本科學位。畢業后,也就是2000年7月,來淮陰師院中文系任教,到2002年考取北大中文系當代文學專業的研究生。兩年里主要教授寫作和美學,從大一到大四的學生都教過。到北大念書后,直到現在,十幾年了,幾乎每年都會回到淮安,這里有我的母校、師長和朋友,這里也是我小說的一個根據地,常回來看看寫作也會更踏實。

淮周刊:為什么想到在作品中注入花街、石碼頭、大運河等淮安元素?

徐則臣:沒有特意要在作品中加入某種元素,順其自然而已。我喜歡花街這個名字,很多年前讀書時,曾去過那條老街做家教,印象和感覺都在,寫起來心里有底。小說中的花街,就是根據那條街展開想象的。最開始石碼頭源于朋友的講述。在第一次寫到石碼頭之前,我對它已經有了比較豐富的想象。寫小說不是做紀實,我可以動用虛構的權力,讓花街和石碼頭按照我的想象生長、演變,現在小說里出現的花街,只要合理,你想要什么就可以出現什么。

我一直想找個合適的時間,看足資料,深入地考察一下運河,順水走一遍,然后大規模地寫一寫運河。讓它不再是小說中的背景和道具,而是小說的主體。

淮周刊:你來到淮安,與運河、運河邊的街巷、人流相遇,這些生活成為你18歲出門遠行的第一站,也是文學生活的重要基點。不知道我這樣理解對不對?

徐則臣:這是我精神的第二個落腳點和長成期。就一個人的生命歷程看,這個時段可能更重要,世界觀、人生觀和價值觀的塑造成形主要在這幾年,多年后的反思、權衡都以這時段為參照。現在我依然這么認為,從這里我開始獨立地走向世界。

這座城市給我的影響和營養更多的是一個氛圍,倒不在具體的一些地標性建筑的細節,比如運河和花街,它們在就可以了,僅名字兩個字就可以成為我寫作的契機和根據地。對運河和花街的了解我不可能比專家更多,但我要做的是,把它們放在這座城市以及我內心中合適的氛圍里來理解和生發,它們就活了、豐富了。然后,我的記憶、想象、想法和判斷紛至沓來,源源不斷地向我理想的文學場景中奔湊。當然,我肯定也盡力在現實主義的層面上去觀察和理解這座城市的每一個細節,它有助于氛圍的生成和完滿。

淮周刊:在所有跑過的三線城市中,你怎么看淮安這座城市,以及像淮安一樣的其他三線城市(處于北上廣一線城市和鄉鎮縣城之間的)。

徐則臣:從文學的角度看城市,用的肯定不是GDP的標準,高樓大廈對我沒有意義。我看重一個城市對她獨特的歷史和文化的保存、喚醒與活學活用的能力,看重這個城市如何有效地將她的歷史轉化成為當代史。淮安的歷史和文化底蘊毋庸置疑,但這些年浪費得也不算少,在“務虛”時有意無意用的大多也是“務實”的標準。所以,比較這些城市,我倒希望用反方向的標準,看誰慢。其實放遠了看,最后比的不是誰快,而是誰慢。當大家都急著往前跑,一路丟掉都是將來最重要的,歷史、文化、底蘊、自然、環境、素質,跑到頭了,無路可走了,掉過頭回去一樣樣撿起來,你會看到,最慢的那個一轉身,走在了最前面。

蘇北平原上的文學創作

淮周刊:你作為文學期刊的編輯,對類似淮安這樣的蘇北黃淮海平原上的文學創作有什么印象或感受?

徐則臣:創作上相對比較平,中庸,老實,有點像淮揚菜,但缺少淮揚菜的深入、醇厚和雍容。

淮周刊:對于淮安的文學愛好者,能不能提一些建議?

徐則臣:文學的問題是個永恒的話題,在任何時代都有人對文學憂心忡忡,因為每個時代看到的都是該時代需要但文學沒有充分呈現出來的東西,都是該時代需要反省和規避的。

蘇北的人性情平和,但寬闊包容,所以有淮揚菜;淮揚菜沒川菜、湘菜、粵菜之尖銳的特點,但它勝就勝在平和、醇厚、深入和包容。這一點比其他菜系的難度更大,你要無聲勝有聲。所以,淮揚菜做好了,南北通吃、少長咸宜。文學也如此,不必總想著劍走偏鋒、得一時之華彩,要沉下來,深入自己和世事,靜水深流才是大力量和大境界。

淮周刊:20世紀八十年代,格非、蘇童、畢飛宇、韓東等出生成長于江蘇的作家是領先當時文學先鋒潮流的,他們的小說均有獨特的精神氣質,有種獨特的可以辨識的江蘇文化氣質,比如小說經常出現的河流、南方意象等,以及敘事語言拿捏的精準。我認為,你的故鄉系列小說也有這樣的傾向。是嗎?

徐則臣:一方水土養一方人。我家在江蘇的最北部,那地方原來有很多水,童年的成長基本上都是在跟水打交道,我理解世界的重要路徑之一就是水。最能塑形的不是鋼鐵和巖石,而是水。小說中那些所謂的南方意象,我更傾向于認為是水生發出來的,是與水有關的某種激情,包括它的一些逆流而上的新歷史主義的沖動。如果非得在地域的意義上談論江蘇的文學,我想說的是,江蘇地處中國的中間地帶,是南北的過渡,在文學上,也當兼容并蓄,取南北之所長,成就出最絢爛的藝術景觀。

淮周刊:正在進行哪方面的創作?

徐則臣:寫完長篇小說《耶路撒冷》后,零零散散寫了點中短篇小說,正在寫的是一個童話,是給我兒子寫的,希望讀給他聽時,他能喜歡。短篇小說的寫作圍繞一個主題,算主體小說集吧,幾年前就開始寫,已經寫了六篇,剛獲魯迅文學獎的《如果大雪封門》即是其中之一。再寫六篇這個集子差不多就結束了,希望這兩年能寫完。

在歌德家的院子里

在淮安,李徽昭(左)和徐則臣(右)訪問一個阿訇

以書為伴

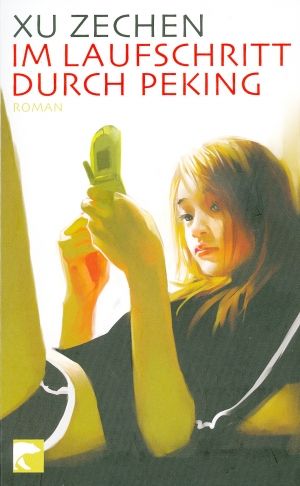

長篇小說《耶路撒冷》

徐則臣的部分外文版作品

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室