中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

碑碣之祖——石鼓文

http://www.donkey-robot.com 2015年02月26日12:24 來源:中國作家網 劉 恒

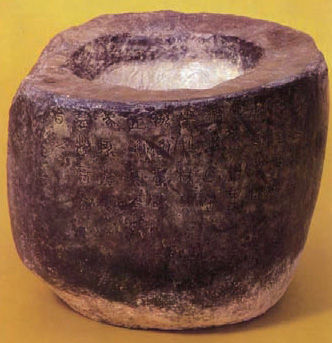

石鼓原物

石鼓原物唐朝初期,人們在岐州天興縣郊外(今陜西鳳翔)發現了10個刻有文字的鼓形石塊,遂命名為“石鼓”。10個石鼓大小、形狀相近,均為圓頂平底的饅頭形,高約90厘米,直徑約60厘米,石質為花崗巖,可能是選取形狀相似的天然石塊稍作整治加工而成。每個石鼓上分別刻有一首四言古詩,字體古奧難識。經研究確認,石鼓上的字體與史籍記載的西周宣王時期的“籀書”特征相符,為先秦時期秦國所刻,后世通常稱為“石鼓文”;10首四言詩的內容則是對秦王出游、田獵活動的記述和歌頌。原文整篇應該超過700字,現在僅存270余字。收藏于日本的北宋拓本則保留了近500字,是研究、臨習石鼓文的重要依據。按照古代石刻的分類,這種利用天然獨石刊刻的石刻稱為“碣”,再加上其內容有關狩獵,所以后人也常常稱石鼓為“獵碣”。

石鼓被發現后,曾被移入鳳翔孔廟中保存,五代戰亂時散落民間。到北宋時,經過地方官員的多方尋找,又重新收聚,但其中一石已被截去上部改鑿成石臼。宋徽宗喜好搜集古物,于是石鼓也被運到都城開封收藏在皇宮內府。金兵攻破汴梁后,石鼓與其他戰利品一道被劫掠至燕京(今北京),歷經元、明、清數百年,一直保存在北京。抗日戰爭期間,作為故宮博物院文物又被運送到四川,抗戰勝利后回到北京,至今仍保存在故宮。

作為先秦時期的珍貴文物,石鼓及上面鐫刻的石鼓文具有極其重要的歷史、文學、文字學及書法價值。從唐初開始,一些論述文字和書法發展演變的著作就都已經把石鼓文作為重要材料依據來運用,唐代韋應物、韓愈和宋代蘇軾等人都以《石鼓歌》為題作過長篇詩歌,吟詠石鼓文的歷史意義和書法藝術。北宋以來,歷代學者、書法家對石鼓文進行了大量的研究,特別是到了20世紀,隨著考古學科的發展以及大量相關文物的出土,對石鼓文的研究形成一個新的高潮,近現代著名的考古、歷史、古文字學者如羅振玉、郭沫若、馬衡、唐蘭、張政烺、李學勤、裘錫圭等均有專門的著述。

由于石鼓距今歷史久遠,而且文字殘損厲害,不能提供清楚信息,所以后人對石鼓文的研究也是聚訟紛紜,爭論激烈,所涉及的問題主要有:石鼓文的書寫和鐫刻時間,石鼓文的字體屬性,石鼓文的內容背景以及石鼓文的書法價值等等。

關于石鼓文的年代,清代以前的學者有多種傳說,從西周、戰國到漢代、魏晉,皆無確證。現代學者結合新發現的古文字材料與考古成果,基本確定其為春秋晚期秦國所作。其字體則屬于從金文向小篆演變的過渡形態——籀書。至于10首四言詩,敘述了秦王率眾出游、射獵、捕魚、渡水、修路、祭祀以及天氣與自然景物等內容,體例、內容甚至某些句子都與《詩經》中“小雅”、“秦風”中的某些篇章基本相同,大概是當時秦國宮廷詩人奉王命所作,而在孔子整理、刪定《詩經》時沒有收入。盡管不見于《詩經》,然而這組長達700多字的詩歌依然具有很高的文學和史料價值,其中對秦王出行時駿馬雄壯,車駕威武的贊頌,對射獵、捕魚豐富收獲的羅列,對自然景物,天氣的描述,都使人有身臨其境,如在眼前的感受,對后人了解春秋時期秦國的強盛國力以及繁榮的經濟、文化提供了可信的依據。

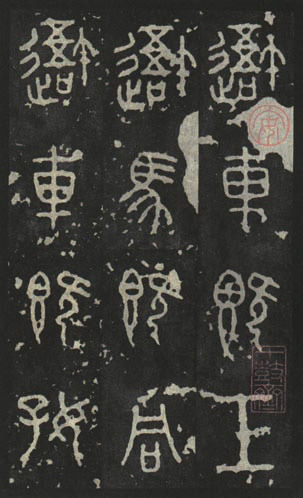

石鼓文的書法同樣具有很高的藝術成就。在從先秦甲骨文、金文及戰國古文等紛繁的大篆向秦朝規范、典雅、統一的小篆字體演進的過程中,石鼓文占有承上啟下的關鍵地位,因而受到書法史研究者的格外重視,并對后來的篆書藝術產生了深遠的影響。石鼓文的字形結構還保留著較多大篆的繁復和象形因素,但從書寫技法上看,行筆穩健流暢,分布均衡優雅,鐫刻堅實準確,已經開啟了秦朝統一天下后小篆的先聲。清代以來碑學興起,篆書藝術大放異彩,擅長篆書者幾乎都從石鼓文中汲取營養。尤其是清末成就卓著的書法篆刻家吳昌碩,一生專門臨摹、研習石鼓文,并從中發展出自己的獨特面目,遂成一代大家。

盡管早于石鼓文的石刻文字在考古發掘中還有其他的零星發現,但以形制的成熟、篇幅的規整、字數的繁多而論,石鼓文則是最早的代表,堪稱是碑碣之祖,也是名副其實的國之瑰寶!

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室