中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

一個離不開詩畫的人——記林煥彰

http://www.donkey-robot.com 2015年02月11日16:37 來源:中國作家網 孫建江

1990年的一天,我于不經意間收到一封寄自臺北的信函,信函的內容大抵是說:主辦方即將在臺北創辦一本面向全球的大型華文兒童文學季刊,特邀全球各地的業界人士擔任該刊的撰述委員,特邀撰委名單將在創刊號上刊布,望萬勿推辭云云。從這封信函得知,本人有幸被推為大陸地區的特邀撰委。信函末的落款是該刊的創辦人兼發行人,一個陌生的名字:林煥彰。收到這封信函,老實說,除了有些意外和高興,更多的還是遲疑和忐忑,一時也不知該如何回復。在此之前,我從未與臺灣方面有過交往,更別說直接擔任臺灣刊物的特邀撰委了。所以有這樣的想法,說白了還是因為內心深處那個揮之不去的“文革”印記,“文革”期間,多少家庭因“臺灣關系”噩夢連連受盡折磨。我和家人就有切身體會。沒過多久,同樣內容的信函再次寄了過來。顯然,寄件人希望我盡快回復,因為創刊號即將付梓了。這次,我沒有再猶豫。我的直覺告訴我,這是一件值得去做的事。畢竟,時代的輪盤已進入到了九十年代!尤其是在我細細閱讀了創辦人兼發行人真誠的邀請函和他那讓人感動的“走上兒童文學的不歸路”傾其所有“零花錢”的創刊設想后,我更相信這是一件值得去做的事了。這就是1991年1月出刊,至今仍在持續出版中的《兒童文學家》。這是我最早開始與煥彰的通信交流。

1992年夏,兩岸兒童文學交流會在昆明召開,我應邀與會。在此次會義上,我第一次與煥彰見面了。因之前已拜讀過他寄贈的若干大著,大著中均有他的照片,對他的形象已很熟悉。果然,真人與照片中的他很吻合:清瘦,溫和,目光炯炯,長發飄逸。當然,還有他那讓人過目不忘的標志性白色唐裝上衣。與煥彰首次見面,當然有說不完的話。不過,此次見面,在我來說,實在又不是一次普通的見面和例行的學術交流。因為,正是有了這次見面,正是有了煥彰的幫助,我竟然在幾個月后尋找到了彼此杳無音信、失散已長達四十余年的在臺灣的外婆一家!人生有時就像是在做夢。這樣的事,在過往是根本無法想象的。太不可思議了。有關煥彰幫我尋親的故事需要專文敘述。此處暫且打住。

一晃,都二十多年前的事了。時間過得真快。

和煥彰成了朋友后,我們的交往更頻繁了,除了書信往來,在大陸,在臺灣,在國外,有時一年要見上好幾回。我發現,他實在是個離不開詩和畫的人。

那年去首爾(時稱漢城)參加“世界兒童文學大會”。其間,煥彰約我一同去見他的韓國朋友金泰成,金是漢學家,煥彰詩集《孤獨的時刻》的韓文譯者。我們在小酒館里一邊品著青酒,一邊用漢語聊著,聊著聊著,煥彰詩興來了,當即吟詩一首并抄錄于小酒館的便箋上贈予金泰成。金接過詩作,一臉興奮,先用漢語朗誦一遍,再用韓語朗誦一遍,煥彰看著金,聽金朗誦自己即興創作的詩,好不陶醉。有一回,在吉隆坡參加首屆“亞洲華文兒童文學研討會”,煥彰應主辦方邀請同時舉辦“林煥彰個人畫展”。那次畫展的規格不低,馬來西亞文化部副部長等人士應邀前來剪彩并全程觀賞畫展。不過,此前的布展可忙壞了我們一幫朋友。那天他讓武彰、班馬和我幫他一起布置畫展。待我們將裝裱好的畫一一歸好類時才發現,有許多作品還沒取名呢。煥彰從旁連嘆:“太忙了,太忙了。又要寫作,又要畫畫,還要參加數不清的社會活動。畫畫全憑靈感,見縫插針,捕捉到了意向就趕快先把它畫下來,所以……”煥彰停了停,轉而笑道:“正好,‘命題作文’。三位快幫我想想題目。”說得我們大家都樂了。沒辦法,遵命是也。誰讓我們仨是他的朋友呢。

煥彰的著作我基本上都有,也大多拜讀過,詩是其創作的主體。他的詩作很有特質:淳樸、自然、厚重,深根大地,追夢人生,卻又不經意間溢出些許天籟之音。那種閱讀感覺實在很奇妙。

我一直在想,煥彰二十來歲開始寫詩,早年曾創辦《龍族詩刊》,是臺灣“鄉土派詩人”的代表性人物,何以中年介入兒童文學創作后,作品亦能贏得兒童讀者喜愛?其實,很多有他這樣寫作經歷的人轉攻兒童文學后成功者并不多。后來,我忽然想明白了,其原因恐怕就在于煥彰內心深處一直葆有的那份十分難得的“天籟之音”吧。

煥彰的這一稟賦是先天的、內置的。一旦遇到契機、遇到出口、遇到觸點,就會自然而然傾瀉出來。換句話說,當這種特殊稟賦與他的童年印記、童年感受、童年想象一旦交集、匯聚、碰撞,一種帶有鮮明林氏特征的兒童文學便產生了:清淺中寓著哲思,單純中蘊著豐厚,質樸中藏著機巧。指涉皆趣,渾然天成。老實說這是沒辦法學的,也是學不來的。

一些很抽象的概念,到了煥彰這里往往變得清晰具體了起來。“夜的中央”是什么概念?且看煥彰的敘述:“蛙叫,在醒著的夜的中央∥夜的中央在時間的中央/在黑白的中央冷熱的中央/在軟硬的中央方圓的中央/在動靜的中央睡醒的中央∥我在,夜的中央天地的中央。”這是一種獨特的體驗與感受。很顯然,在這個特殊的、有著“蛙叫”和“醒著的夜”的時刻,聽者(“我”)成了夜的絕對主宰,聽者(“我”)完全置換到了這個世界的中心。于是,一切變得可聽可觸可摸可感可知了,夜的中央變得清晰具體了。這需要很高的意向概括和語詞統攝的能力。

人生閱歷帶來的厚重感一直是煥彰的優勢。《牽牛花不牽牛》是說牽牛花“不牽牛”嗎?是的:“我走過的山路上,遍地都開滿了/紫色的牽牛花/迎接東方的朝陽∥可一頭小牛兒也沒牽著!”完全是兒童的思維方式。“可一頭小牛兒也沒牽著”,充滿了童趣。然而,煥彰之所以是煥彰,恰恰是接下去的“陡轉”:“六十年前,我牽牛走過蘭陽平原/每朵牽牛花都跟著我/到現在都還被我牽著走……”從童趣盎然的牽牛花牽不牽牛話題進入,竟“牽”出了人生的厚重和人生的慨嘆。而且還那么切題,“每朵牽牛花都跟著我/到現在都還被我牽著走……” “牽”著花走過,“牽”著時光走過,“牽”著人生走過。故鄉的美麗、童年的美麗,永遠伴隨著“我”。

真希望煥彰多寫點屬于“林氏”的、獨具特色的、渾然天成的兒童文學作品。雖然我知道他的興趣愛好不少。

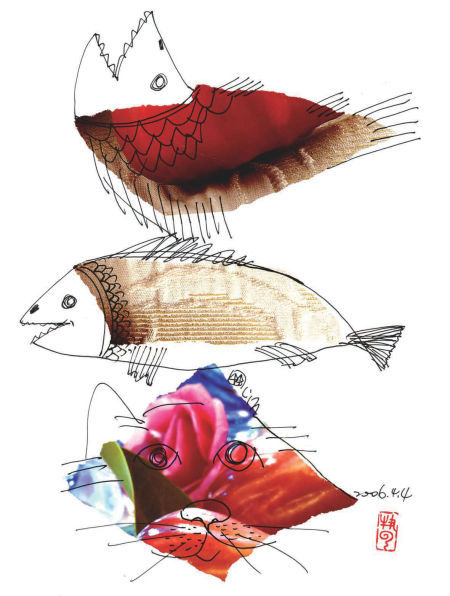

(圖為林煥彰手撕畫)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室