中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 書訊 >> 正文

蒙卡奇時代

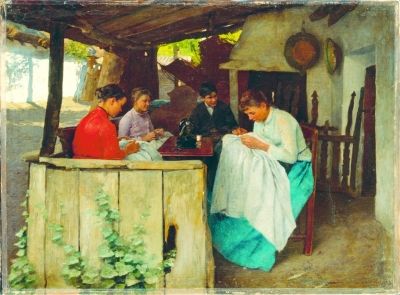

http://www.donkey-robot.com 2015年02月09日12:51 來源:光明日報 涼臺上的針線女工(油畫) 桑德爾·比哈里

涼臺上的針線女工(油畫) 桑德爾·比哈里 小女孩肖像畫(油畫) 米哈伊·蒙卡奇

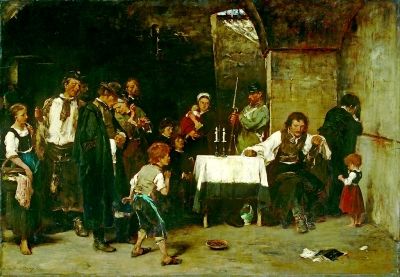

小女孩肖像畫(油畫) 米哈伊·蒙卡奇 死囚的最后一日(油畫) 米哈伊·蒙卡奇

死囚的最后一日(油畫) 米哈伊·蒙卡奇一本薄薄的泛黃的小冊子被拉斯洛·班博士捧在手中,即使在他作為匈牙利國家美術館館長發言過程中,也不曾放下。這本1952年由華東人民美術出版社出版的《匈牙利畫家蒙卡奇的藝術》,存放在北京畫院圖書資料室中,它也成為拉斯洛·班博士來到中國獲贈的珍貴資料。米哈伊·蒙卡奇的名字可能你并不熟悉,但20世紀50年代,他的作品曾在北京、上海巡展,對中國現實主義以及寫實主義藝術創作產生了深遠的影響,曾引發了藝術界對創作題材與形式等問題的普遍思考。

米哈伊·蒙卡奇因其批判現實主義的繪畫風格成為享譽世界的匈牙利畫家。19世紀中葉他生于匈牙利東部,坎坷的童年命運及豐富的求學經歷,使他對平民生活有了深切的體悟,其充沛的感情也在他的現實主義作品中流露出來。其中《死囚的最后一日》及《彌爾頓給他的女兒口誦(失樂園)》等作品尤其具有戲劇特點,影響深遠。

時隔半個多世紀,蒙卡奇及其追隨者桑德爾·比哈里等人的作品再次來到中國,展示出在19、20世紀之交的匈牙利所創造出的絢爛藝術之花。“蒙卡奇和他的時代:世紀之交的匈牙利藝術”展日前在北京畫院開幕。展覽展出的51幅匈牙利國家美術館館藏精品,得以讓我們一睹這位19世紀藝術巨匠的風采,也吸引了大批深受其藝術影響的人們。

展覽根據蒙卡奇的創作風格以及匈牙利多樣的藝術風貌,呈現出蒙卡奇的現實主義農村題材繪畫、風景畫、沙龍畫、肖像畫和靜物畫以及匈牙利藝術中的外光畫派。畫作中的人物面孔、風景和氣氛無不展現出150年前匈牙利人民生活的細節。其中《死囚的最后一日》于1870年讓蒙卡奇贏得了巴黎沙龍金質獎章。這幅作品的主角是一個被判處了死刑的犯人,他并不是反面角色而是由于不滿暴政起來反抗的農民英雄。畫面中,他雙手緊握、面色灰暗,腳邊丟著一本《圣經》,反映了人物的內心掙扎。而前來探望的人,有他掩面痛哭的妻子、無言沉默的農民、表情不安的教師、矚目關懷的縫鞋匠以及驚訝不已的小徒工等。這些人的表情或悲痛,或厭惡,或絕望,或譴責,情緒不一而足,真實地反映了19世紀60年代匈牙利社會的現實面貌。“他的作品繪畫性強,盡管筆觸小,但表現力很強大,還有音樂般的節奏感。”油畫家詹建俊站在這件經典之作前,主動當起了講解員。

為了促進中匈兩國間的文化藝術交流,今年4月,由北京畫院收藏的齊白石作品將赴布達佩斯,舉辦“天然之趣——北京畫院藏齊白石精品展”。齊白石和蒙卡奇都出生在窮苦人家,都是從木匠學徒轉行成為畫家。這或許也是他們的作品在交流中值得稱道的淵源。

(元心)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室