中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 藝苑 >> 正文

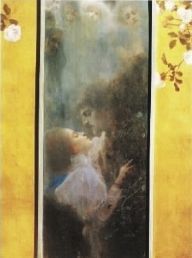

愛 克里姆特

愛 克里姆特古斯塔夫·克里姆特生活于19世紀末20世紀初,這是西方機器文明高度發(fā)達而人的精神卻日益陷入危機而無所適從的異化時代。格奧爾格·齊美爾在《大都市與現(xiàn)代生活》中描述這種情形時說: “現(xiàn)代生活最深層的問題都是出自個人在面對不可抗拒的社會壓力時,要求保護其生存的自由與個性。 ”奧地利民族所特有的民族內(nèi)向性自省心理使克里姆特能夠直面這種危機, 《愛》即是克里姆特直面危機進行生命終極意義的探索之作。

不同于傳統(tǒng)歷史畫的布局空間,克里姆特以弱化的邊界和統(tǒng)一的色調(diào)使畫面具有了一種夢境中的詩意感。金黃色底子上的玫瑰花和女子右手中指的戒指回應(yīng)了“愛”這一主題。女子淡紫丁香色的外套代表了“精神的迷戀” (約翰內(nèi)斯·伊頓之色彩觀) ,畫面背景的藍紫色則預(yù)示著男女主人公為愛的獻身。女子衣服的淡紫色和外圍的金黃色構(gòu)成了補色對比,女子面部和衣服的白紫色調(diào)同男子的灰黑色調(diào)形成了明暗對比,女子的純潔性從而突出出來。紫顏色的大量使用和男女主人公的對角線構(gòu)圖增添了畫面中的“不安定” ,熱戀的男女仿佛要從畫面中掙脫出來。愛與死亡這兩種對立勢力的沖突使畫面蒙上了“悲劇性”的色彩。生命和死亡是一個輪回的過程,誰也無法阻止死神的到來,唯有愛是貫穿生死的永恒主題。

畫面中心是一對相擁沉醉于彼此感情世界中的熱戀情侶。上方漂浮著兒童、青年與老者的面孔,代表著人從幼年到老年的生命過程,那些逐漸變老的如同鬼魅般的面孔,寓意著暴力、貪婪、死亡,那正是美好愛情要戰(zhàn)勝的東西。丑陋的面孔覬覦著這對情侶,熱戀情侶仿佛從這一切中掙脫涅槃,他們的愛情也因此具有了一種神圣不可侵犯性。男子望向女子臉龐的目光將觀者的視線引導向女子,男子避開了觀者的目光卻承受著來自上方“敵對勢力” ( 《貝多芬飾帶》中間墻壁壁畫名稱)的注視,在不經(jīng)意間成為了看與被看的對象。這是源自世紀末男性對于“現(xiàn)代女性的覺醒”的迷戀與不知所措。克里姆特也不例外,畫面中的男子可以看做是克里姆特的一種自我心理情感映射。

在克里姆特的繪畫中,情侶象征著純粹的愛與自由。其不同階段演繹方式的差別反映了克里姆特不同生命階段中對于愛的理解。 《愛》是克里姆特第一幅以情侶為題材的作品。1892年父親和弟弟的相繼去世,使他陷入了嚴重的精神危機之中,同年克里姆特結(jié)識了相伴一生的精神伴侶艾米莉。與艾米莉的相遇使克里姆特懂得愛的力量并正視思考死亡,而逐漸在危機中實現(xiàn)精神與藝術(shù)的“重構(gòu)” 。如果說《吻》等金色裝飾風格的作品代表了克里姆特藝術(shù)上的巔峰,那么《愛》則體現(xiàn)了他在精神危機階段對自我及生命的探尋。

愛和死亡,這兩個人類精神的終極問題,是克里姆特藝術(shù)中的兩個關(guān)鍵詞,這也是世紀末維也納普遍探討的問題。難怪于這時期的奧地利孕育出了弗洛伊德、施尼茨勒等注重“內(nèi)心獨白”的大家。 《愛》中所追求的是一種愛可以戰(zhàn)勝一切的意念。行文至此,耳邊仿佛回響著杜拉斯的話:愛之于我,不是肌膚之親,不是一蔬一飯,它是一種不死的欲望,是疲憊生活中的英雄夢想。于克里姆特,也是如此;于那個世紀末的時代,更是如此。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室