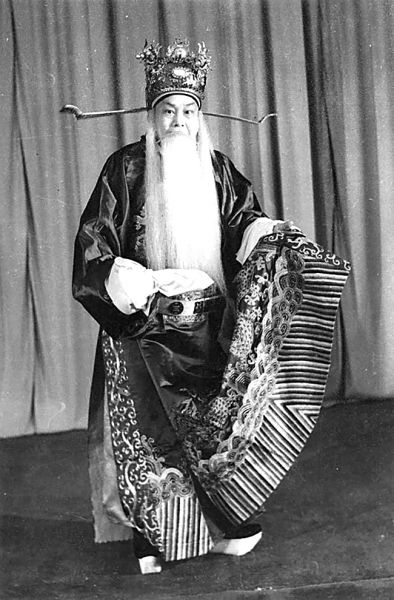

時值紀念周信芳先生誕辰120周年,戲曲界同仁、學者于殷殷緬懷之際,也在理論層面研討麒派的歷史地位和藝術價值等等。作為京劇人,恰又身處上海京劇院,我想談談周信芳之麒派藝術對當下戲曲的實踐意義。我以為,用心解讀周信芳的藝術精神,對于當代京劇人解脫自身的認知困境,積極地推動京劇的發展,很有啟示。

麒派,狹義地說是京劇老生的流派之一,但卻不止于此。麒派,是一門超越流派、行當、劇種,產生廣泛影響力,具有滲透性的藝術流派。在京劇麒派老生之外,我們能夠看到追隨和崇敬麒派的地方戲曲名家,甚至看到從麒派藝術中借鑒表演手段尋找表演靈感的電影大師。當年金山、趙丹、袁美云、阮玲玉等電影界人士都以受麒派影響而為豪。周信芳之《坐樓殺惜》影像資料,至今還是一些戲劇學院訓練話劇演員的教材課件。這在中國近現代藝術史上是極為罕見的現象。

造成這一現象的原因,必須從麒派的要素構成中去發現。我們都知道,京劇通常以演唱技藝和行腔特點來界定流派藝術精髓之的不同。麒派固然也有演唱行腔上的特點、韻味和價值,但麒派真正的精髓在于它的表演方法和演劇思想。正因為如此,麒派才可能不受聲腔和演唱技藝的局限,成為超越流派、行當、劇種,甚至超越藝術門類,有廣泛影響力的藝術流派。從這個意義上看,我們對麒派藝術似乎應該從戲曲表演學的角度去加以理解和認識,而不能停留在對京劇流派的一般性經驗判斷與衡量上,更不宜就舞臺上嗓音沙啞者的多寡來興嘆麒派的興旺與否。很多年前,吳小如先生曾撰文說:“用充滿濃厚浪漫主義色彩的表演手段和藝術程式以進入角色,為的是達到符合于現實主義精神的藝術目的,這就是麒派表演藝術的精髓。”吳先生這一論述,是基于學術的探討。擱置對其定義本身的評價,我們可以看出吳先生并沒有從流派聲腔的角度來界定麒派,而是從一個更高的層面,從表演學乃至文藝學和美學的角度來界定麒派的。他思辨的方向,是理性和邏輯的。

在我看來,麒派是由“技、藝、道”三個層面的要素構成的。所謂“技”,即是我們的感官能夠直接感受的層面,是麒派的一般特征。如,麒派沙啞蒼勁的聲腔韻味,頓挫搖曳的身段與節奏變幻等等對外彰顯的層面。所謂“藝”,即是對“技”的組織與運用的法則,相對“技”而言,是隱含與內斂的。這是麒派的表演方法,是周信芳追求表演風格化的重要環節。或許可以質疑,這兩個層面不就是“四功”與“五法”的關系嗎?其實不然。“四功五法”是戲曲在形成過程中,或為集體無意識,或為時風驅動,而逐漸共識和積累的程式與規范,是基礎之基礎。京劇人稱之為“關中”,即規矩而少特色。而周信芳的“技”與“藝”則是充分個性化的,具有強烈的“識別度”,但又合乎京劇“手眼身法步”的程式規范。所謂“道”,即是周信芳對表演藝術境界的自覺追求,是他的演劇思想。誠如他自己所說的“唯一的要求便是人物的生動真實,使觀眾受到深刻感染”。所謂“技近乎藝,藝近乎道”。當技藝到一定程度的時候,進而可能達到“道”的境界。構成麒派三個要素之間的關系也是辯證的,是層層遞進,相互關聯的。先賢說“形而上者謂之道,形而下者謂之器,化而裁之謂之變,推而行之謂之通”。周信芳之所以能兼收并蓄,能夠“化”他人之長,而不被他人“化”,不失京劇的本體,并且走向京劇表演藝術的通途,走向自由的王國,自有他基礎扎實的原因,更有他在方法論上的正確與堅定。甚至他在藝術經歷與藝術視野等方面的優勢,都成為讓他與同時代的藝術家有所區別、有所距離的內在原因。由此,麒派才會發育生長得與眾不同,才會超越一般意義上的流派影響和作用。

如果從1935年“麒藝聯歡會”成立算起,人們關注、琢磨、研究麒派的歷史至少也有八十年了。其研究由概括“唱念做派”的特點,深入到探尋表演原則、審美境界的層面。進而有“周信芳表演體系”“周信芳藝術的現代意義”等研究命題的相繼提出。多年前龔和德先生指出“周信芳的演劇精神源于海派對京劇的近代化,是海派京劇合理之內核的一種個人化藝術呈現”。顯然,這是從文化性質和文化形態的研究角度提出的真知灼見,揭示了現實的時代文化在發展進程中對傳統文化(古典藝術)的整合要求及其必然趨勢。

基于以上描述,我們可以說,廣義上的麒派是在特定文化環境中應運而生的一種演劇思想,并且是與中國京劇從古典向現代轉換的過程相聯系著的,充溢著創造意識。當我們從理性分析回歸戲曲現實的時候,驀然發現周信芳的藝術實踐,實際上是為中國戲曲提供了另一種呈現方式的可能性。或者更為直接地說,周信芳為我們創造了一個藝術范式,一種植根于傳統,但新穎鮮活的京劇演劇方式。

上海京劇院從成立之初就以融合多方面藝術力量形成南北兼容、流派紛呈的特色而彰顯劇壇,但它畢竟浸潤于上海特定的人文歷史環境和文化氛圍,天然地聚合起屬于自己的文化氣質和內在精神。周信芳的藝術實踐和演劇思想也深深地影響著上海京劇院一代又一代的后來者。這不僅因為他是德高望重的老院長,更在于他的演劇思想與上海京劇院的自身文化氣質的契合,在于藝術家們對他演劇精神的認同和膜拜。這就形成了麒派在上海京劇院的兩種基本的存在方式:一是,麒派老生對麒派經典劇目的直接繼承和精到演繹,再現麒派的風采。近年來,上海京劇院更是加強了對流派傳承的工作力度。其中“麒派培訓班”的工作成效亦是十分顯著。郭毅、魯肅、于輝等年輕麒派演員脫穎而出,嶄露頭角。二是,在劇目創作中對麒派演劇思想的繼承和運用。通過學習借鑒周信芳要求“人物的生動真實,使觀眾受到深刻感染”的創作追求,潛移默化地影響一些行當的表演與創作,啟發演員以塑造人物為表演的最高目的。

毋庸諱言,今天依然活躍在舞臺上的優秀麒派老生,除了上海的陳少云、湖北的裴永杰,可謂鳳毛麟角。我們當然需要培養更多的麒派老生藝術的追隨者和繼承人。然而,麒派的后一種存在方式則更多地體現在上海京劇院一些新劇目的創作實踐中,似春雨夜來,潤物無聲。《曹操與楊修》是上海京劇院在周信芳時代之后最為重要的作品,雖然該劇沒有一個麒派老生,但深諳麒派演劇思想的導演馬科說:“整個舞臺的韻律、風貌是麒派的,實際上是周信芳道路的勝利。”這是一種令人欣慰的現象,印證了麒派演劇思想正在支撐著我們的藝術創作。而從《盤絲洞》《貍貓換太子》《扈三娘與王英》到《貞觀盛事》《廉吏于成龍》,雖然一戲一格,面目迥然,但它們共同之處是在演劇方式上都沒有抱殘守缺的遲暮之感,都涌動著轉換傳統的創造熱情與活力。尤其是《成敗蕭何》與《金縷曲》兩出新編歷史劇,則充分發揮和依托麒派的演劇思想和麒派表演人才,使麒派藝術在當下煥發出爍爍光彩。

簡言之,很多年來上海京劇院始終將繼承麒派演劇思想作為劇院生存發展的一種戰略思考,融入劇院的藝術規劃和行為中。上海京劇院倡導的兼容南北優長,揚長避短的發展思路正體現了麒派演劇思想的開放形態。上海京劇院重視舞臺的綜合效應,堅持整體戲劇的理念是對麒派演劇思想的忠實秉承。上海京劇院創作的劇目或側重于欣賞性、愉悅性,或賦予深邃的人文思索精神的特點,也與麒派精神一脈相承。

無論過去,還是現在,麒派精神在上海京劇院薪火相傳。

(作者系上海京劇院院長)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室