話劇2014:激活本土戲劇的創造力

http://www.donkey-robot.com 2015年01月15日09:53 來源:北京日報 徐健

|

||

|

||

|

||

|

2014年,用“應接不暇”形容所有觀劇人的狀態,一點也不為過。這不僅是就劇目上演數量、演出類型、參演范圍而言,更是與戲劇話題不斷涌現、多媒介與戲劇互動頻繁等當下戲劇生態出現的新問題、新變化息息相關。

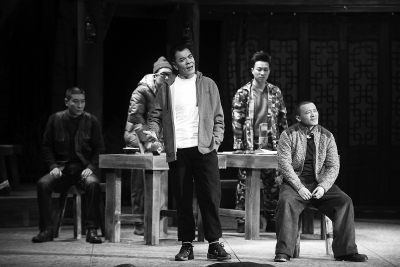

原創劇:現實題材成亮點

2014 年的原創劇目給人中規中矩的感受,現實題材創作成為本年度原創劇作的最大亮點。中國國家話劇院過士行自編自導的《暴風雪》和李寶群編劇、查明哲執導的《長 夜》都是首演劇目。前者聚焦南方雪災,將一次充滿反諷意味的“犯罪行為”與社會熱點結合在一起,延續了過士行黑色幽默、怪誕式情境設置的創作特色,在對底 層小人物現實境遇的揭示上進行了有益的探索。后者通過一群農民工的命運變遷,展示了城鎮化、現代化過程中城鄉之間、人與人、傳承與改變之間的沖突和變異。 北京人藝本年度推出了由宋鳳儀、李衛編劇、任鳴執導的《理發館》,展示一群北京人的生活百態,可以看出創作者竭力向北京人藝“京味兒”話劇傳統靠攏的努 力。

這些現實題材作品雖然都從不同的角度向現實發力,但或多或少都存在著人物性格單薄、戲劇沖突弱化、敘事情節拖沓、情感表達失真 等弱點。有些作品,盡管導演和演員們在努力彌補劇本先天不足帶來的弱點,比如增加最新的網絡段子、流行歌曲、社會事件以及角色之間的戲份、制造舞臺氛圍 等,但在與現實“對話”的過程中還是顯得捉襟見肘。一些創作者不乏直面現實的表達熱情,但在敘事策略上卻總是徘徊在生活的地表。如何讓現實題材創作真正成 為有靈魂、有情懷、有生活、有力度的誠意表達,恐怕是需要認真探討的課題。

在回望歷史的作品中,北京人藝的《吳王金戈越王劍》和 《公民》重在歷史意識和歷史人物的再挖掘、新解讀。前者作為作家白樺的代表作品,曾經在31年前上演時引起巨大爭議,如今導演藍天野基本上遵循了當年演出 的空間格局。當歷史的霧靄退卻,仔細品味包裹在詩意舞臺呈現與古色古香表演里的那份深沉的歷史哲思,是該劇至今依然感動觀眾的蘊涵所在。后者由孟冰編劇、 林兆華執導,劇作以溥儀得到特赦、走出撫順戰犯管理所開啟人生新階段為中心,通過想象、追憶與現實交錯的方式,講述了經歷過重大人生轉折后,溥儀內心世界 的糾結和矛盾。該劇勝在馮遠征的表演。他既是溥儀,又是故事的講述者,融細節塑造與性格刻畫于一體,成功地實現了角色間離與人物命運的展示。遺憾在于,劇 作定名為《公民》,但觀罷更像是演員在講述末代皇帝充滿困惑和失敗的一生,尤其是在權力、情感上,與之前對“公民”的期待尚存距離。

本 年度民營戲劇團體推出的原創作品繼續探尋著個性風格與市場趣味之間的平衡點,傳遞著年輕一代戲劇人對舞臺藝術和變動時代的理解。徐小朋編導的《醉生夢死》 在虛構的民國背景下講述了一個個荒誕不經的“騙局”——通過楊柳青、柳如是夫婦普通生活的變異,諷刺了追逐金錢、權力的腐化人生,對人性的虛偽、陰暗面進 行了一番“喜劇式”的嘲諷;曾偉力編劇、裴魁山導演的《五人間》發生在極具科幻色彩的封閉實驗室里,通過5個參與者靈魂與肉體、身份與角色的不斷互換,以 極端化情境下人的選擇,探討了人性的復雜與自我選擇的可能;黃盈編導的《語文課》讓整個劇場變成了語文大課堂,借助一篇篇課文引申開來的“懷舊”、“表 演”、“互動”,喚起了埋藏于每個人心中的理想、信念和感動。此外,怪咖劇團的黑色喜劇《笨賊一籮筐》和《東北往事》,費明編劇、張慧導演的《無聲尖叫》 等也是年度值得關注的作品。縱觀這些作品,小劇場戲劇依舊為主要的演出形式;題材類型上,多數青睞黑色喜劇、情感話題,善于將懸疑、驚悚、喜劇、時尚等類 型元素與個性化表達、市場需求相結合;精于故事情節的編織,演出形式重在視聽化、時尚化、技巧化,迎合當代都市青年消費群體的審美口味。

2014年的話劇原創作品雖然不乏新意、創新、精致,但讓人回味、嚴肅深刻的作品卻有所欠缺。回眸歷史,那些為中國話劇引以為傲的劇目,無不閃耀著思想的鋒芒、心靈的真實、批評的銳氣、創新的激情,這些正是今天的創作者需要用信念去堅守的。

經典與改編:觀照當下

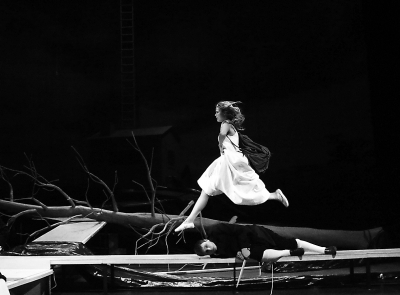

西 方經典戲劇作品的本土化演繹及改編體現了當代性、多元性、跨文化的特點。其中影響最大的莫過于國家大劇院主辦的“紀念莎士比亞誕辰450周年演出季”,在 上演的8臺中外劇目中,上海話劇藝術中心的《馴悍記》、三拓旗肢體劇團的《羅密歐與朱麗葉》、黃盈工作室的《麥克白》為國內戲劇人的作品。其中《麥克白》 是導演黃盈受日本戲劇導演鈴木忠志的邀請,到利賀初排,并作為利賀夏季藝術節的開幕劇目進行了世界首演。該劇將故事發生地從英格蘭、蘇格蘭置換到了背景為 中式戲樓的精神病院,同時對劇中人物的身份性格、行為方式進行了帶有個性色彩的解讀。強化了身體和語言對人物命運的控制力,并運用了京劇念白、貓王金曲、 電影片段、民樂《春節序曲》等多種戲仿、拼貼手段,使之成為一次異質文化相互碰撞而成的全新“創造”。在東方式幽默的觀照下,麥克白的形象也從邪惡而崇高 的悲劇英雄變得神經、怪誕、軟弱又扭曲,成為當代人精神狀態的寫照。同樣帶有“跨文化”實踐意味的,還有由中國國家話劇院推出、田沁鑫執導的《羅密歐與朱 麗葉》。故事已本土化,與之同步的是搖滾樂、流行樂、相聲快板、寶萊塢式的群舞等多種文化元素的雜糅——嘈雜、混亂、無序。當純潔、高尚、義無反顧的愛情 遭遇現實的污濁、冰冷、歇斯底里時,那種被撞擊后的無助、悲涼,恰恰是田沁鑫希望該劇傳遞給觀眾的。

2014年,易卜生、契訶夫、 布萊希特、貝克特等國外知名劇作家的作品紛紛被中國戲劇人搬上舞臺。任鳴執導的《玩偶之家》意在向經典致敬,強調演出的“原汁原味”;林兆華執導的《人民 公敵》則追求立意的“當代闡釋”,100多年前的正義、良知、孤獨、環保議題在今天現實中仍然存在;孟京輝執導、全部由澳大利亞演員演出的《四川好人》為 觀眾打造了一個由超市購物推車、自動香煙販賣機、警報器聲、現代音樂秀、動物標本等視聽元素構成的光怪陸離的物質資本世界,孟京輝以跨文化的方式重構經 典,也以最挑釁的方式完成了同當下的對話;羅巍執導的《等待·戈多》是民間戲劇人一次面向藝術和當下的真誠表達,該劇將表現重心從“等待”變為“戈多”, 突出了人與人、人與環境之間相互掣肘、相互依賴的關系,借助演員“真實”而“認真”的表演和充滿隱喻色彩的舞臺呈現,將復雜生活表象背后權力的運作關系揭 示得入木三分。此外,賴聲川執導的《海鷗》,王翀執導的《群鬼2.0》等在本土化闡釋、影像化表達方面也各有所得。

值得一提的是, 一些當代西方劇作家的優秀作品也在中國戲劇舞臺上得到了及時地呈現。王曉鷹執導、改編自美國劇作家奈戈·杰克遜《Taking Leave》的《離去》和 美國劇作家約翰·洛根的《紅色》,周可執導的英國劇作家馬丁·麥克多納的《枕頭人》,張南執導的美國當代女劇作家薩拉·魯爾的《第二次別離》等,這些作品 雖然側重點不同,卻無一例外地都在呵護著人情人性,觸及被壓抑、被折磨、被改造的精神領域,從現代文明、權力、資本與人性本真的沖突等不同角度展開敘事。

以 往最受追捧的改編自文學作品的劇目,在2014年熱度減弱,重在與市場、受眾審美趣味的“合謀”。代表作品有何念執導、改編自辛夷塢同名小說的《致青 春》,楊婷執導、改編自列夫·托爾斯泰長篇小說《安娜·卡列尼娜》的話劇《我的妹妹,安娜》,孟京輝執導、改編自羅素經典哲學著作《論幸福》的《尋歡作 樂》和田沁鑫執導、改編自艾米同名小說的《山楂樹之戀》。這些作品,或青春、或懷舊、或言情,都有一定的話題性和受眾基礎,帶有市場的討巧意味,都著力調 動多種手段為觀眾創造不一樣的劇場體驗。

“現象級”話題:審美漂移

2014年7月24日,演員楊立新連發5 條微博,談及北京人藝話劇《雷雨》7月22日晚“公益場”的種種“不適應”的“陣陣笑聲”,發出了“這樣的‘公益場’不演也罷”的感慨,被某些媒體放大為 “事件”,得以持續發酵。實際上,早在去年上半年北京人藝復排演出的《吳王金戈越王劍》上,就出現了青年觀眾多達10余次的“笑場”。究竟是歷史人物行為 本身遭遇了質疑,還是這個時代的青年觀眾對歷史缺乏耐心,抑或舞臺上呈現的詩意已經不再為這個時代的審美所崇尚?兩次“笑場”雖然情況各異,但是臺詞和表 演“笑點”最為集中,問題也都出在所謂的“青年觀眾”身上。審美的漂移,讓“笑聲”成為了觀劇的期待,以致《雷雨》在上海演出時,計算笑聲的數量變成了觀 劇的一種樂趣。

從觀眾層面看,我們正在經歷或面對的是一個審美碎片化、思考粗淺化、娛樂多元化的時代,對崇高理想的調侃、嘲笑和對 經典的粗放式解讀與拆解,是這種時代文化語境帶來的后遺癥的種種表征。那么,這是否可以成為我們責怪觀眾不敬畏藝術的理由呢?從演出方面看,如今的這版 《雷雨》并非完美無缺,慣例式的復排演出使演員多少帶有角色塑造上的惰性與程式。但演出中仍能看到幾代《雷雨》的藝術積淀和舞臺智慧,它可能不是最理想的 版本,但卻是最嚴肅、最嚴謹地面對藝術的創造。觀演雙方的擰巴,源于審美表達與接受期待的錯位,這種錯位正是當下文化大生態的一種投影。它提醒創作者:時 代真的變化了,戲劇創作要更新觀念、研究觀眾,再不能困守于傳統,滿足于自我欣賞、自我表達了。

多媒體與戲劇的聯姻,新媒體對戲劇評價方式、傳播途徑的影響等也是本年度值得一提的“現象級”話題。

前 者發端于對兩部國外劇目《朱莉小姐》和《弗蘭肯斯坦的靈與肉》的探討。其中,柏林邵賓納劇院帶來的《朱莉小姐》是一部視覺藝術與表演藝術結合的戲劇作品。 導演凱蒂·米歇爾和視覺總監里奧·沃納將整個舞臺變成影視棚,實時剪輯、實時播放,觀眾仿佛置身于一個電影的拍攝現場,既可以看到舞臺上真人的表演,又可 以根據遍布于舞臺上的攝像頭的位置追蹤劇情的發展。整個演出構成了一次劇場與電影、技術與美術相互消融的戲劇事件。英國國家劇院帶來的高清戲劇電影《弗蘭 肯斯坦的靈與肉》通過拍攝戲劇電影或影院版的同步、延時播放,拓展戲劇演出的接受范圍,讓中國觀眾感受到這種“劇場”沖擊。借助電視媒介擴大話劇的社會影 響——湖南衛視推出的電視節目《星劇社》便是這種蝴蝶效應的一次“試水”。對于這些新變化,理性的探討比盲目的追捧更具切實意義。中國話劇目前最緊迫的不 是引進花哨的形式、時髦的技術,而是回歸劇本,回歸表演,在尊重舞臺規律的基礎上,提升藝術創作的品質和內涵。

后者體現在戲劇評論 和劇網融合的探討與嘗試上。如今,微博、微信等新媒體已經成為時下觀眾獲取、分享各種演出信息、戲劇資源的重要載體。一些新的微信公眾平臺陸續參與戲劇評 論的傳播、分享過程,不僅使得戲劇評論的寫作變得更加豐富、有個性,而且讓其閱讀“觸手可及”,打通了戲劇演出與戲劇欣賞之間的專業隔閡。由孟京輝任藝術 總監,青年導演馮瀚辰執導的《失戀博物館》則體現了劇網融合的另一道景觀。從11月11日開始,該劇在北京朝陽9劇場TNT小劇場連演11天,首次嘗試付 費在線直播和在線眾籌互動,成為首部“線上+線下”同步演出的戲劇。該活動源于青年戲劇節期間推出的“48小時網絡微戲劇”,5位青年導演帶領他們的團隊 在48小時里各創作出一部不少于20分鐘的短劇,觀眾可以在網絡上觀看全程直播。劇網融合是全媒體時代戲劇存在方式的新嘗試,它可以讓更多人了解戲劇,通 過網絡虛擬時空接觸戲劇,并帶來全新的“觀劇”體驗。但無論觀看的方式如何“創新”,劇場之中、觀演之間真實的交流永遠是戲劇藝術的魅力所在。

2014年是外國戲劇來華演出數量最多、期待值最高的一年。50多部涵蓋世界五大洲的戲劇作品,如同把觀眾帶入了一個處處充滿藝術創意的世界舞臺文化博覽會。世界戲劇的推土機已經開到了本土戲劇人的面前,接下來就是我們的創作者、觀眾和管理者面對考驗的時候了。

本 年度“首都劇場精品劇目邀請展”匯聚了白俄羅斯揚卡·庫帕拉國家模范劇院的《婚禮》和《啞巴》、俄羅斯波羅的海之家劇院的《從莫斯科到佩圖什基》、以色列 蓋謝爾劇院的《耶路撒冷之鴿》、法國圣丹尼國家劇院的《四川好人》、英國國家劇院戲劇電影《弗蘭肯斯坦的靈與肉》等6部作品,多元化、實驗性、前瞻性成為 其最大特色;國家話劇院第六屆國際戲劇季則邀請了德國法蘭克福劇院的《美狄亞》、美國燃月劇團的《哈姆雷特》、馬其頓比托拉國家劇院的《亨利六世》和韓國 旅行者劇團的《仲夏夜之夢》4部作品,在堅持經典性、高品質的基礎上,這些作品更多呈現了藝術與現實“對話”的多種可能。此外,在觀眾中有較高口碑的“愛 丁堡前沿劇展”帶來了《喀布爾安魂曲》、《反轉地心引力》、《紙電影奧德賽》等簡潔樸實、真摯動人的小劇場作品。而天津大劇院主辦的首屆“曹禺國際戲劇 節”也成了北京觀眾看戲的新選擇,此次引進演出的5臺劇目,舞臺表現上前衛、大膽、新銳,在北京戲劇界引發了不小的話題效應。

這一 年引進的莎劇改編作品數量最多,其中,僅“戲劇奧林匹克”就有7部莎劇改編作品,其中《哈姆雷特》和《仲夏夜之夢》演出數量、獲得的闡釋最多。俄羅斯來華 演出的劇目也幾乎清一色是由文學作品改編,像《從莫斯科到佩圖什基》(根據韋涅季克特·葉羅費耶夫同名小說改編)、《蘑菇沙皇》(波利亞科夫根據其同名小 說改編)、《群魔》(根據陀思妥耶夫斯基同名小說改編)等,能看出文學經典在滋養著戲劇,也能看出俄羅斯戲劇的文化傳統、深刻思想和精湛技藝。如何在適應 時代審美發展需求的前提下,最大限度地挖掘文學經典的人文內涵,上述作品的改編經驗、美學思維為我們文學改編劇目提供了多種啟示。

本 年度最大的驚喜在于,戲劇史上被多次提及的“大師級”導演克里斯蒂安·陸帕、特爾佐布羅斯、鈴木忠志、羅伯特·威爾遜、尤金諾·芭芭等頻繁登陸,帶有劇場 性、實驗性的作品扎堆出現,給了我們一次窺探世界劇場藝術發展脈絡的機會。圍繞這些導演的爭議以及其舞臺技術、身體訓練、跨文化等方面的實踐,點燃了媒體 的關注熱情。頂級藝術家之所以取得現今成就,其背后社會文化思潮、個體經歷與美學追求之間的內在關聯,尤其是精神層面上對戲劇藝術的敬畏、癡迷、窮干,都 是值得思考的。激活本土戲劇的創造力,或許是國外劇目走后留給我們最主要的啟示:

首先,戲劇離不開對文化土壤的培育。戲劇觀念、表現手段的更新與物質、資本世界的豐富以及技術的發展并非是同步的,它們需要文化積淀、藝術傳統、審美習慣的累積,而且要兼顧觀眾的審美需求,乃至整個大的社會文化思潮。這是戲劇藝術能旺盛發展的客觀基礎。

其 次,要增強對戲劇本體的關注。本年度那些給觀眾留下深刻印象、心靈感動的外國戲,都有人性表達上的創見,都有對當代人生存境遇和靈魂世界的個性化觀照。在 戲劇中書寫人性,本質上就是向戲劇中的文學致敬。戲劇作品需要文學的補給。舞臺上的形式、技巧、手段可以學習、借鑒甚至照搬,惟有對人的觀照、對精神家園 的呵護、對人性的思考是無窮無盡的,這對本土戲劇來說尤為緊迫。

再次,注重舞臺表達方式的現代化和民族化。《朱莉小姐》對影像技術 與現場表演的精準黏合,《哈姆雷特》(立陶宛OKT劇團)中密集的舞臺調度、表現手段帶來的駁雜隱喻、現實批判,《美狄亞》極簡主義風格之下包裹著的人性 悲劇與表演靈光等等,都表現出戲劇人對戲劇的理解和滲透其中的民族氣質。中國話劇需要在精神現代化上更加開放、自如,同時,對民族化的形式探索也應有所推 進。2015年是焦菊隱誕辰110周年,焦先生的話劇民族化理論和實踐對于今天的戲劇人來說并未過時。當以此為契機,深化對話劇民族化的美學認知,彰顯本 土戲劇的民族風格。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室