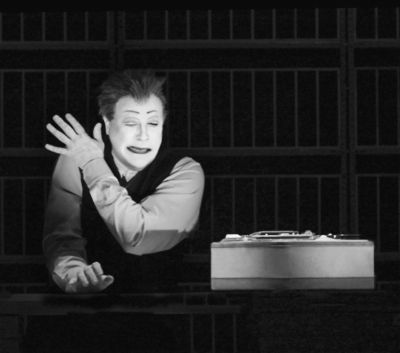

《克拉普的最后碟帶》劇照

《克拉普的最后碟帶》劇照貝克特的《克拉普的最后碟帶》寫于1958年,作者時年52歲。傳記作家從中辨識出明顯的自傳色彩:母親的去世,年輕時的戀情,以及對逝去歲月的深深感懷……然而,任何作品都必然帶有作者的生命痕跡,作家的個人經歷與完成的虛構作品遠不是一回事。我們無法用貝克特的點滴經歷,去解釋蘊含在《克拉普最后的碟帶》中那種深在的對生存的恐懼、焦慮與荒誕。

貝克特深惡拙劣地模仿現實的作品粗制濫造的平庸,對言語的透明性深表懷疑。在晚年,他的作品變得越來越短。其短劇《來與往》,所有臺詞,中譯包括標點符號,只有二百多個字(見臺灣創意社1970年版《貝克特選介》,譯者徐進夫。)在《搖籃曲》中,觀眾見到的是,一個行將就木的老婦人,嘴里一再地重復著幾句連不成句的廢話,不停地繞著一把搖椅轉圈。在《無言劇》中,不斷被拋到舞臺上的主人公,啞口無言,對任何改善生存處境的誘惑均無動于衷。在貝克特看來,生存是“奇怪的苦難”、“奇怪的錯誤”,一切都慢慢地邁向沉默和虛無。一如生命之火熄滅之后、心如死灰的克拉普,一動不動地瞪著前方,成為一具徒有形體的僵尸。

有人說貝克特是個深沉的悲劇詩人,他的作品是精神絕望的一聲悠然長嘆。2006年,排演《短打貝克特》(Bechetts short plays)的著名導演彼得·布魯克,宣稱他從貝克特的作品中感受到一種“深藏不露的光明特質”和“對完美事物的向往”(見演出場刊)。你可以將這看作一位察隱見微的智者的獨特體悟,也不妨當作癡人說夢的囈語聊備一說。但有一點可以肯定,將經散緯脫的大規模脫序看作社會危機,將無解(至少是今日尚無解)的社會危機當作可笑的悲劇,看透生存的荒誕者比淺薄的浪漫主義者更加清醒。

《克拉普的最后碟帶》表現在“未來的一個深夜”,一位步履蹣跚的老男人,獨坐在房間里。重新傾聽一盤三十年前錄制的他對自己講述自己的錄音帶。只是,歲月耗盡了語言中的意義,當年那個曾有希冀、熱情的年輕人低啞的聲音,如今聽起來變成可笑的、空洞的回響。

羅伯特·威爾遜將整個舞臺置于昏暗的燈光之下,除了三面臺框頂端的小小排窗透出幽幽的藍光外,照明主要依靠兩組與人體上半身等高的平射燈。明滅不定的燈光打在滿臉敷白的老男人的臉上,整個臉部猶如套著一層冷漠的面具。時時退身在暗影中的老男人,除了被回憶所短暫照亮的那一小塊地方外,一切均沉浸在無盡的黑暗之中。

貝克特在評論普魯斯特的文章中寫道:“呼吸是習慣”、“生活是習慣”、“或者說,生活是一連串的習慣”。幾十年前就下決心要戒掉嗜酒和貪食香蕉的老人,如今嗜酒如命,貪食香蕉一無改變。除了成為習慣與本能的奴隸外,對逝去歲月僅有的記憶,猶如被掃落在地的碟帶一般,在失去生命的熱度與色彩之后,只剩下回憶的空殼。

羅伯特·威爾遜在《導演的話》中說:“對這部戲來說,在里面很大一部分,這個框架是給定的,我必須要在貝克特的框架里找到屬于我的自由。”除了局部略為改動(如將主人公所穿的臟兮兮的白靴改為刺眼的紅襪子)外,平心而論,羅伯特·威爾遜這一次確實十分忠實于原著。他所作的最大改動,在于將全劇置于雷雨交加的外部環境之中。雷聲隆隆,大雨如注,長時間的瓢潑大雨的落地聲,被掃落在地的物品、扔到地上的碟帶夸張的、巨大的轟響,碟帶空轉被放大了的吱吱聲……淹沒了人的聲音。在強大的無生命的物理世界中,人的生命、人的聲音是那么脆弱、那么渺小。時間似流水,似瓢潑大雨,沖走了回憶、思念,沖走了生命中一切有價值的東西。人時時沉陷在陰影之中,生存像是一則長長的黑色童話。這便是貝克特的焦慮與恐懼,也是羅伯特·威爾遜的焦慮與恐懼。

表演者超慢的動作和布景、道具緩慢到難以覺察的移動,一直是羅伯特·威爾遜舞臺作品的標志性風格。近年來的表演,更趨近于德國表現主義戲劇非理性的、機械的、抹去心理內容的風格化動作。既然當代人已被機械復制、數字合成等現代科技和抹平差異的時尚潮流所操控,人與機器、演員與超級傀儡又有什么不同呢?羅伯特·威爾遜不止一次地講過,他對文字觀念不大有興趣。如果在一個明顯被符號化的場景中,讓放大了的片段和隱藏的細節,呈現在全景式的一瞥里,比起平面的、單向的文字,似乎暗示著劇場可做更多的事。

對于我們的大多數觀眾,這樣的作品、這樣的演出,可能是陌生的、不習慣的。但對于專業的戲劇工作者和老練的觀眾來說,無論你對這種極簡主義和意象式表現手法有多少了解,盡可能地接觸已發生變化或正在發生變化的世界舞臺,了解那些與我們的創作經驗、觀賞習慣斷裂的觀念與技法,把握那些尚未成為我們的審美經驗和情感結構、卻有可能道出人們對生活更深感受的東西,對于擴大我們的藝術視野、參與跨文化戲劇交流,肯定是有益的。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室