二人轉,怎樣的江湖?

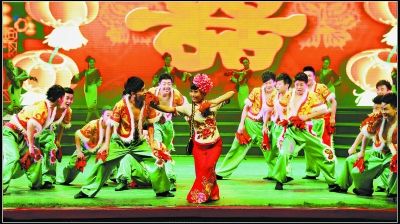

http://www.donkey-robot.com 2014年12月11日10:21 來源:北京日報 李紅艷 東北風劇院二人轉演出現場。

東北風劇院二人轉演出現場。 閆淑萍表演傳統二人轉。

閆淑萍表演傳統二人轉。 南風大劇院二人轉演出現場。

南風大劇院二人轉演出現場。不久前,因為清華大學教授肖鷹對趙本山的一次“炮轟”,二人轉被推上風口浪尖。趙本山很長一段時間以來,的確有如二人轉的代名詞,但卻不是全部。

事實上,多年來關于二人轉的雅俗之爭、黃綠之爭,從未間斷。然而,有多少人真正了解這一藝術形式?又有多少人知曉,爭議未歇的二人轉背后,有著怎樣的江湖?也許,只有走近這片江湖里的人和事,才是相對客觀、真實的記錄與探討。

新江湖

【平民化基因】

清潔工笤帚一扔,就進來了;出租車司機一熄火,也進來了

11月23日晚

沈陽 南風大劇院

氣溫跌破零度,位于北林公園旁的南風大劇院卻異常熱鬧,莎夢二人轉正在上演。觀眾的掌聲、歡笑聲此起彼伏。

“咱們是來開心又不是來開會的”“您的掌聲與我的工資掛鉤,謝謝為我漲工資”“我的人生格言是,在哪里跌倒就在哪里睡著”……演員王巖一連串的東北嗑兒,逗得觀眾嘎嘎樂。

演出近三個小時,共有五碼戲,每碼25分鐘到30分鐘,包括唱歌、絕活兒、雜家、模仿秀等。最后登場的喜劇小品《新包公鍘美案》,類似“開心麻花”的演出,極盡搞怪、搞笑之能事,比如陳世美騎自行車登場,包公拿奶瓶喝水。而“駙馬包養小三被雙規”“現在反腐,老虎蒼蠅一起打”之類的時髦臺詞兒,更是每每引得臺下大笑。

場內擁有996個坐席,上座率超八成。每個座位上都放著“塑料巴掌”,演員演至精彩處,高分貝的“人肉掌聲”“塑料掌聲”直撲耳朵,好似流行演唱會一般瘋狂。其中一個節目,一演員背著另一演員繞場跑一圈,觀眾席瞬間沸騰。

舞臺上的LED大屏幕,除了配合演出,還時不時插播廣告,比如煙酒、超市之類。女服務員端著塑料箱,繞場兜售飲料、瓜子、爆米花,男服務員則不時地給貴賓席觀眾續茶水。觀眾們邊瞧、邊樂、邊嗑瓜子,隨意而自由。一位來自海城的女觀眾,來沈陽看朋友,“其實我們海城的二人轉演出老多了,我就是想來瞅瞅沈陽這邊兒的咋樣兒。不管是哪兒的,都老開心了!”

演出像一臺綜藝晚會——莎夢文化公司總經理霍燃并不否認這一點,“摻和一點兒綜藝,給觀眾調劑一下胃口,讓走進來的觀眾放松一下。”在他看來,20年前的二人轉演出,講究唱、說、扮、舞、絕,20年后則變成說、唱、扮、舞、絕,“要適應現代觀眾口味,要不然大家伙兒不愛看。”事實上,演出中有一段二人戲《墻里墻外》,融合了二人轉傳統唱段,不過因為沒啥笑點,觀眾現場反應平平。

霍燃說,目前沈陽大概有7家二人轉劇場,“劉老根大舞臺是名牌劇院,高端上檔次,票價也相對高。我們走的是百姓路線,大眾消費。”莎夢二人轉最高票價220元,贈送茶水、瓜子、果盤,其余大部分是30元至60元,“清潔工,笤帚一扔,就進來了;出租車司機,火一熄,也進來了。”

演出經營收入還不錯,這讓霍燃很知足,“我這個小老板也算是借了這個行業的光,說白了是借了趙本山老師的光,沒有他,二人轉不會像現在這樣,有那么多觀眾。”在他看來,過去被稱為“蹦蹦”,只在鄉野間演出的二人轉,如今蹦到了城市劇場的舞臺上,這是前所未有的跨越。

舊江湖

【正戲的輝煌與沒落】

11月25日晨

長春 吉林電視臺

二人轉轉進城市,換了容顏,有了生存之道,給都市觀眾帶來了歡笑。不過,在其他一些人眼里,這樣的二人轉,離真正的二人轉藝術,有些漸行漸遠了。

“二人轉就是踩不死壓不爛的車轱轆菜!”說這話時,二人轉表演藝術家閆淑萍坐在吉林電視臺的化妝間里,準備錄制一檔歌唱競技節目。當年,因為和潘長江在央視春晚上表演小品《過河》,她被更多觀眾所熟知。其實,她還長期擔任吉林電視臺《二人轉總動員》評委,“這是全省收視率最高的一檔節目,專門唱二人轉正戲,參賽者來打擂,從老人到小孩兒都有。”

從上世紀八十年代進入吉林省民間藝術團,閆淑萍從藝至今已有35年,經歷過“萬人圍著二人轉”的輝煌,也趕上了“二人轉正戲賣不出去”的窘境。

“早年,我們坐著大篷車下鄉演出,上、下午各一場,很多人趕七八十里路來看,休息時都不敢挪地兒,就怕被人搶了位置。”那時候的她,正值青春妙齡,“不過,一個夏天連一次花裙子也穿不上,一天到晚就穿短褲背心,因為要扮古裝,換衣服方便。那時候條件艱苦,我們自己背著行李、鋪蓋卷兒,到了演出地,不住百姓家,住在學校里,六張課桌一拼,墊上充氣褥子,就成了床。飯缸也自己帶,唱完戲回來吃飯,上面落了一層蒼蠅……就這樣風里來雨里去,團里送戲下鄉一年得有幾千場。邀請我們團演出的,要等好幾天才能排上號。”

2007年,閆淑萍離開了吉林省民間藝術團,心里深藏著一絲遺憾,“藝術團蕭條了,傳統二人轉沒市場,正戲根本賣不出去。因為進入21世紀后,二人轉綜藝演出形式開始受到老百姓喜歡,傳統二人轉藝術越來越沒有一席之地了。也許若干年后就失傳了,至少人才可能斷檔。”

閆淑萍現在所在的長春師范大學,曾開設過二人轉系,后來取消了,因為招了一屆學生之后便很難再招到,“傳統二人轉表演很難,現在學習二人轉的年輕人不少,但多是學一段時間就出去跑場子演出了。進院團,一場演出只有幾十元錢,還得練功、排練;跑劇場,一場就掙好幾百元,掙錢來得快,誰還搞藝術啊?!”

其實,閆淑萍也曾迷茫過,彷徨過,但又覺得自己有責任堅守下來。對她來說,現在能做的,就是盡力傳播正統的二人轉藝術,縱然,很難。

【演員收入高】

圈內老板們的共同經驗是,對待演員有三條——管著、捧著、哄著

11月24日晚

長春 東北風劇院

走進東北風劇院,歐式裝修風格,簡潔,不失豪華。“上海的兩個朋友來長春出差,點名想看這個。”19時45分正式開演前,一位中年男觀眾來到劇場售票柜臺買了三張票。

與沈陽的莎夢二人轉相比,東北風二人轉更顯綜藝化,甚至還加入了探戈舞,演員是一水兒的古巴姑娘和小伙兒。燈光綺麗、服飾斑斕,恍惚間覺得像是在看一場音樂秀。

東北風劇院的經營者叫馬普安,人稱“老馬”,在二人轉圈子是個傳奇。

老馬原本經營餐飲業,直到1995年二人轉進入他的視野。他發現,當時的二人轉演員雖然只能轉戰洗浴中心、夜總會,但卻極受歡迎。嗅到商機的他下決心開辦一家二人轉劇場。終于,2004年老馬在長春客車廠俱樂部開設了第一家東北風二人轉劇場。如今,“東北風”已發展至3家。

“現在人們在劇場里看到的二人轉,都是經過壓縮和改良的,適應現代觀眾的口味,包括年輕人。”老馬說。在他看來,過去的傳統二人轉表演,到了新時代需要“改配方”,才能適應市場需求,“要是再像過去那樣演正戲,唱得多,說得少,不夠樂和,沒多少觀眾愛看。”

目前,長春大概有七八家二人轉劇場。“兩年前最多,得有十幾家,一年到頭天天演,大年初一都不歇。”老馬說,東北風最紅火時,貴賓席得提前好長時間預訂,每天晚上場內得加150個座,“還有鋪張報紙坐過道的,那也得花100元。”

二人轉的火爆,還體現在演員的境遇上。23歲的海洋是東北風的臺柱子之一,“我的收入算是上等吧。我們這里的一副架(一對搭檔),演出一場幾百元到上千元不等。除了演出費,逢年過節、年底,老板還發獎金。”目前,他已在長春買了房和車。很多二人轉演員都如此,車房不愁。

在海洋看來,自己沒趕上二人轉最風光的時候,“前些年,小沈陽上春晚了,二人轉變得特別火,吃飯聚會、孩子滿月、慶祝喬遷……都請二人轉表演。以前那幫演員,一天能趕20多場,一個月掙十來萬塊錢,很平常。”

那時候,二人轉演員到哪兒都受到熱捧,“只要飯店老板、出租車司機認識你,吃飯、打車都不要錢。粉絲多得很,送啥的都有,吃的、喝的、用的,缺啥送啥。你今天說缺一臺車,立馬兒第二天劇院門口就停著一臺新車,演出完直接開回家去,老牛了!”

還是那時候,演出現場儼然“送錢秀”。有錢的觀眾樂于用現金“打賞”演員,海洋說:“演員手里拿不了那么多錢,就在上臺前拿個塑料桶,放到臺邊兒,觀眾直接往里扔錢……人氣高的演員,一晚上恨不能收好幾萬塊錢,滿臺的錢,拿笤帚往回掃……開個玩笑說,上臺二三十分鐘,沒干啥,凈數錢了!”

雖說今不如昔,不過二人轉演員依然很吃香。“最近兩年,二人轉的市場行情是,老板收入陷入低谷,因為市場熱度下降了,尤其是中央‘八條’出臺以后,政府招待少了,企業包場少了。不過,演員收入依然維持在高峰。老板是弱勢,演員是強勢。”老馬苦笑了一下。

他說,圈內老板們的共同經驗是,對待演員有三條——管著、捧著、哄著,“好演員,不好找,想留住,更不易。規模小的劇場最明顯,演員不高興了,演出偷工減料,你也沒轍。他要是不想干了,夾著包就去下一個場子了。我認識有的老板,每晚演出完得請演員吃夜宵,每月還得請三四次大餐。”

【記憶里的九腔十八調】

11月24日夜

長春 二人轉學者王兆一家

《二人轉藝術》《梨樹二人轉》《二人轉與東北民俗》……在吉林二人轉協會名譽會長王兆一的書房里,隨處可見各種關于二人轉的書籍。這位九旬老人,研究了半輩子二人轉,不過心還是停留在舊日里的二人轉。

“真正屬于東北人自己的演藝形式有兩種,一種是東北大鼓,另一種便是二人轉。”王兆一說,他出生在遼寧黑山縣,小時候屯子里經常唱二人轉,給地主家種地的佃農,趁著吃午飯的工夫跑出來聽,寧可不吃飯。想來,這也是那句“寧舍一頓飯,不舍二人轉”之由來。

“《大西廂》《回杯記》《包公賠情》《馬前潑水》……都是正戲,通過唱,正經八百講故事,千軍萬馬就倆人,跳進跳出。二人轉有九腔十八調,說道很多,很好聽。”在王兆一看來,真正好的二人轉,“千言萬語以唱當先”,至于說口,是在觀眾還沒到齊時,演員為觀眾逗樂子的,“等觀眾滿員之后開始唱正戲,這叫作‘看戲的外落,唱戲的白搭’。那會兒演出有戲單,二三十出折子戲,可以點戲。那時候觀眾懂戲,落下哪一段,都能聽出來。”

讓王兆一倍感惋惜的是,現在的二人轉演出已不似當年,“基本沒有唱正戲的了,即使唱小帽,唱腔也是簡化了的,沒有正宗二人轉的味道。”至于為何如此,他覺得,除了現代觀眾的審美需求,喜歡娛樂化的輕松節目,還有一個很重要的原因,那就是演員的唱功不行,“過去,師傅一句句教戲,口傳心授;現在呢,演員跟著簡譜學唱,肯定唱不出味道啊。唱功好的演員也難找了——過去,夜靜五更,隔著五里地都能聽見演員的聲音,那都是下苦功夫學出來、練出來的;現在呢,在有些小劇場里演出的演員,有不少也就是學了幾年表面功夫而已,唱功不行,自然就得靠說功來彌補了。”

在他看來,觀眾不喜歡傳統正戲,好演員越來越少,正在制約傳統二人轉藝術發展,“這是二人轉的危機!因為不管二人轉藝術在當下以何種形式變革、發展,最基本的藝術特性不應當改變,唱、說、扮、舞、絕,缺了哪一樣,都不利于這一曲藝形式的發展。”

“綠化”與“擦邊球”

補白

在東北風劇院后臺,淺綠色墻壁上貼著六張紙,有些陳舊,那是老馬給演員們制定的《禁忌手冊》,落款日期是2007年10月1日,至今已逾7年。“手冊”上列著二人轉演員的忌口,包括葷段子、不文明用語、有性暗示的用語等,足有48條。

說起這個手冊,還得追溯到2003年初,老馬在一個劇場看二人轉,“演員一拍手,一拍嘴,吐出一口痰,挺老遠……”從那以后,他就想,要是自己能辦二人轉劇場,絕不能這樣。后來,他的愿望實現了,當然也包括凈化二人轉演出,“二人轉不說臟口,一樣火。”

不僅倡導綠色二人轉,老馬還打造紅色二人轉,曾將“小巷總理”譚竹青的事跡搬上二人轉舞臺,此后又創作了《紅色回憶》《長征頌》,用二人轉形式宣傳道德楷模,“不少人認為二人轉只能是通俗的,不能‘轉’英雄、‘轉’正面,其實二人轉也可以弘揚主旋律。”

雖說現如今城市劇場里的二人轉正在摒棄黃嗑、粉詞,但其實仍有打“擦邊球”的。在沈陽某劇場,演員說至興頭,嘴上就沒了把門兒的,隨口蹦出“拉弦的,渾身上下都是病,最輕的是癌”“處男,就是被別人處理過的男人”“臭不要臉的”……還有臺上演員與臺下觀眾的互動,“一對狗男女啊”“誰啊”“你啊”“不是我啊不是我”“就是你啊就是你”。

“一只耳朵聽掌聲,一只耳朵聽噓聲”,這是霍燃在一次二人轉電視辯論節目中聽到的,從此牢記在心,“二人轉確實受老百姓歡迎,但也確實存在問題,比如低俗之風,關鍵是演員、經營者如何去抵制。”為此,他們常年設有觀眾投訴電話,“有一回,有觀眾打電話來說,演員表演絕活兒,不穿鞋子,可以理解,但演完絕活兒,還光著腳,一直光到下臺,就不雅了。我們立刻采納這個意見,告訴演員以后要注意。”

在霍燃看來,二人轉的凈化需要一個過程。2001年趙本山舉辦“本山杯”二人轉大賽,提出綠色二人轉,使二人轉獲得重生機會,此后二人轉便沿此“方針”發展,“如今城市劇場里的二人轉已經‘基本綠化’了。作為經營者,我們都知道,二人轉只有拋棄低俗、惡俗,才能贏得更大市場。試想,要是有黃嗑、粉詞,觀眾還能一家老小一起來看嗎?”

觀點

丟了精華,

二人轉會安樂死

“二人轉進入城市演出市場是一大進步,根據觀眾的欣賞需要進行改良是生存的需要,沒有必要橫加指責,生存永遠是硬道理。”崔凱說。

在他看來,現在城市劇場里的二人轉,可以叫城市版的娛樂二人轉,屬于商業性質的經營性文化。現在外界對二人轉的爭議,很大程度上是因為二人轉在一些管理不嚴的小劇場演出,存在低級下流的現象,“這應該由演出市場管理部門加強管理,不應該以偏概全,否定所有的二人轉藝術。”

崔凱覺得,在當今時代背景和觀眾欣賞需求之下,如果還是原汁原味地表演傳統二人轉,最終可能是死路一條,“現在的二人轉演出,二人轉的基本元素還或多或少地存在著。我們應該以寬容的態度對待當下經營性的二人轉演出,讓其在發展過程中根據觀眾欣賞趣味的變化和審美水平的提高而不斷完善自己。這是尊重藝術規律和文化市場需求規律。”

不過,完全商品化了的二人轉,也存在著許多致命問題,比如,有創新沒創作,有形式沒內容,有演出沒劇目。演出形式千篇一律,全國的二人轉小劇場,演出節目大同小異,唱段小帽,說點笑話,模仿歌星,搞點雜耍,長此以往觀眾肯定會生厭,市場也將萎縮……“如果不重視這些現象,逐漸把二人轉的精華丟失殆盡,二人轉最終會走向安樂死。”崔凱說。

關于二人轉的未來命運,崔凱有三種“預測”——或是逐漸衰退但不會消亡;或是向兩個極端分化,一個極端是二人轉的藝術成分越來越少,最終演變成夜總會式的純娛樂形式,另一個極端是發揮二人轉的綜合特性,走向更加完美的劇場藝術。還可能有第三種情況,那就是“分家另過”,吸取二人轉的某些藝術元素,創造出新的藝術樣式。

“總之,東北二人轉帶著黑土地的芳香,帶著白山黑水的神韻,它是大眾的、地域的民間藝術,與‘高雅’無緣。”在崔凱心目中,二人轉就像是一個有個性、有缺點的好孩子,“我們盡可以怒其不爭。但是,我們真的很愛它。”

崔 凱

國家一級編劇,東北文化專家,現為中國曲藝家協會副主席、遼寧省曲藝家協會主席。代表作有:拉場戲《摔三弦》《鬧魚塘》,喜劇小品《十三香》《老拜年》《牛大叔提干》《紅高粱模特隊》《送水工》《過河》《不差錢》等。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室