忠于自我的一場狂歡——觀孟京輝版《四川好人》

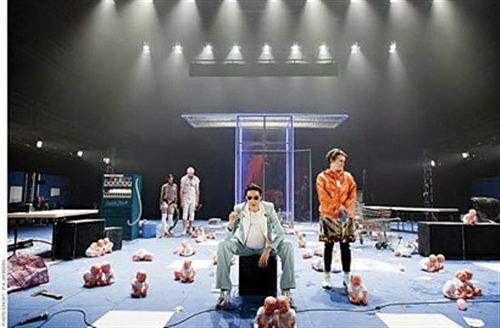

http://www.donkey-robot.com 2014年11月27日10:17 來源:文匯報 孟京輝版《四川好人》,舞臺上下,賓主盡歡。

孟京輝版《四川好人》,舞臺上下,賓主盡歡。押沙龍在1966

現在看某些著名導演的戲就像買彩票一樣,自虐般地看上十部爛得要拿出宣傳單再三確認導演欄署名的戲,才可能在第十一部戲里找回一點這位導演十幾年前靈光乍現的影子——就這樣,還要慶幸自己運氣好,能看到那個難能可貴的第十一部。

看孟京輝的戲也不例外。

不過也許是運氣好,又或者作為一個資深“彩民”,我多少摸出了一點規律,所以最近選的孟京輝的兩部戲,去年的《活著》和今年的《四川好人》,都屬于那“第十一部”。而這部《四川好人》,也是今年上海藝術節中我印象比較深刻的戲劇作品。

和《活著》一樣,孟京輝版本的《四川好人》也充滿了一股熱氣騰騰,肆無忌憚的生氣。事實上不止這兩部,孟京輝導演的所有作品,胡搞的也好,應付的也罷,這股橫沖直撞的鮮活勇氣總是在的——這也是我對孟京輝的作品依然抱有好感的原因。

因為我曾聽無數剛剛起步的青年導演,急需轉型的中年“大導”信誓旦旦地說過“戲劇就是玩,一定要玩起來”的宣言,但結果一到舞臺上,他們就一丁點都沒有玩起來,反而是縮手縮腳,裝腔作勢,死氣沉沉,無聊透頂。結果唯一讓我感到確實在舞臺上玩起來的,這么些年過去了,還是只有孟京輝。

雖然時好時壞,但至少孟京輝的作品,還是一個值得期待的概率問題,而不是一個徹頭徹尾的偽命題。比如這一次的《四川好人》,當孟京輝的個人風格獲得演員、音樂等的多方支持,他就成功地讓我看到了一版非常具有觀賞性的《四川好人》。

我并不糾結這一版的《四川好人》夠不夠“布萊希特”,并且認為這個問題本身并不存在唯一的正確答案。因為布萊希特的間離理論的提出,有其當時的特殊語境,而為了這個理論服務創作出的作品,也因為過了時效早已失去了當時的作用。

在《四川好人》里,那些當初布萊希特為了防止觀眾“入戲”而采用的加入敘述者旁白,加入歌曲和收場詩,讓演員跳出角色和觀眾直接交流等手段,都因為時間的流逝,在今天的舞臺上變得稀松平常,是眾多門類的舞臺手段和敘事手法之一,而不是能夠引發觀眾思考的唯一手段。同樣的,這個當初布萊希特為了表達他的政治主張而創造的寓意劇,也早已因為語境的變化而失去了當時的意義。因此今天再看《四川好人》,就沒必要從舞臺呈現上摳細節來驗證某一版本的舞臺呈現是否“符合”間離理論,或要求現今的導演不顧現實的語境而硬去還原布萊希特當年的訴求了——更何況,我認為孟京輝已經給出了他在舞臺呈現上如何進行陌生化處理的答案。

廢棄工廠般的場景,拎著購物袋,穿著婚紗搖曳而至的神仙,詭異的嬰兒模型代表金錢出現在舞臺各個角落,現場伴奏的DJ使電音保持轟鳴,泡面、油漆和水把舞臺搞得一團糟。視覺和聽覺上種種“不舒服”的存在迫使觀眾保持清醒,以“審視”劇情和人物。同時,這些元素在舞臺上營造出一個冰冷絕望、混亂不堪、暴戾黑暗的氛圍,這與其說是“陌生化”的產物,不如說是孟京輝忠于他自己的舞臺美學的嘗試。這種美學雖說是“吾之蜜糖,彼之砒霜”的取向問題,但我依然認為這一次,它和《四川好人》故事中的混亂矛盾正好契合了。

另一方面,孟京輝也沒有執著于布萊希特劇本中的政治性。在我看來,這一版《四川好人》的主題,由于孟京輝一貫的浪漫主義,而簡化為了“我對別人好的時候,就無法對自己好”這一句話的可悲可嘆。孟京輝顯然強化了這個故事中愛情的部分——這也是他最為擅長的。那一場雨中飛行員和沈黛的對手戲,是整出歇斯底里的戲中,唯一沉靜下來的一個浪漫時刻,這個時刻對于沈黛之后的決定是多么地重要,而孟京輝成功地將這個時刻展現了出來。

當然,這一版《四川好人》能有現在這樣的完成度,演員功不可沒。澳大利亞演員的表演充滿能量,同時又充滿了恰到好處的控制力。特別是飾演沈黛的女演員,她在女扮男裝的時候完全沒有流于俗套,而是真正用肢體和聲調完美展現出隋大這個人物的果斷與狠毒。

我回想之前孟京輝導演的其他戲里,常常會出現演員假嗨瞎嗨和嗨過頭的情況,結果導致整出戲變成了一場真正的胡鬧——我認為這是演員只放不收,缺乏紀律性和控制力,缺少對劇情和人物理解的原因。而在《四川好人》中,演員再滿場飛奔,再大呼小叫,他們的注意力始終是集中的,氣是凝聚的,沒有散掉,一切混亂都在掌控之中。

給這一版《四川好人》再加分的是現場DJ的參與。和國內流行的“話劇加口水歌”——所謂的“音樂話劇”不同,這一版《四川好人》的配樂風格有一貫性,配樂是貼著劇情走的,并且和舞美、表演的風格都保持了一致。

演員和DJ的配合,使這一版《四川好人》的節奏顯得干凈利落,每一段敘事和抒情的節點都非常清楚明確,不拖泥帶水,完成度大大高于孟京輝導演之前的作品,就像廚師終于獲得了好食材,得到了一次充分發揮的機會一樣。

至于孟京輝把什么戲都導成孟式風格,變得“只見孟京輝,不見布萊希特”這一點,我個人并不在意。有導演以繼承某位偉大理論家的衣缽為己任,就有導演以忠于自我為己任,只要在最終的呈現上能看出是有感而發的就好。讓觀眾看出導演在硬撐、在裝懂、在唯唯諾諾,小心翼翼地拍前人馬屁才是最最糟糕的。

孟京輝沒有不懂裝懂,沒有硬撐,他按照自己的方式把這個文本排了出來,在舞臺上按他的方式玩了起來,并且這一次,玩得賓主盡歡。不忠于布萊希特,不拘于間離理論,不糾結于政治隱喻又怎樣呢?

他忠于了自己,再沒有比這種誠實更可貴的了。

(作者系獨立劇評人)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室