中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

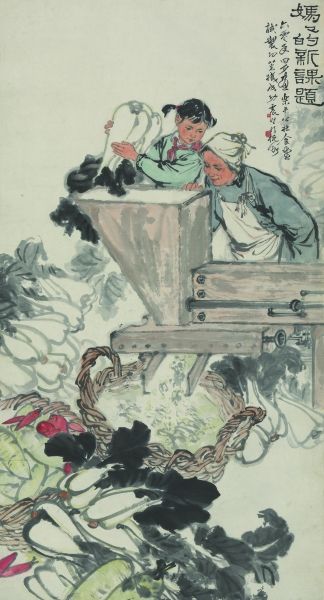

媽媽的新課題(國畫) 1960年 李震堅 浙江美術館藏

媽媽的新課題(國畫) 1960年 李震堅 浙江美術館藏人物名片

李震堅(1922-1992),浙江縉云人。現代中國著名人物畫家,浙派人物畫的創始人和代表畫家之一,生前為浙江美術學院教授,中國美術家協會會員。

今年6月,李震堅先生的家屬除了留下少量作品作為紀念外,又一次無私地向浙江美術館捐贈了李先生的書畫、速寫、素描作品及文獻共計3900余件,成為學術為公的典范。浙江省文化廳、浙江省文聯、中國美術學院為此決定主辦李震堅作品展,并編輯出版《李震堅作品集》。我們紀念李震堅,研究李震堅,把他的成就準確地放在繪畫史上考量,這不僅是對一位有著重要貢獻的優秀畫家的尊重,也是對有著千年傳承歷史的中國畫的尊重。

李震堅,1922年5月26日出生于浙江省縉云縣河陽村,祖父李壽煥是清末秀才,父親李梅生種田為業,閑時打短工添補家用。受父親的影響,李梅生知文識字,多才多藝,戲臺上擊鼓吹奏、授徒傳藝,墻壁上描龍畫鳳、有聲桑梓,在縉云山鄉算得上是難得的藝術人才。而幼時的李震堅也表現出一定的美術天賦,四五歲時就喜以毛筆畫雞描狗,像模像樣,逢年過節還為鄉鄰書寫對聯,上小學后更酷愛書畫。作為山里的懵懂稚童,李震堅幸運得到舒望周、樓辛壺等人的啟蒙引導,初識書畫國學。而進入杭州國立藝術專科學校(中國美術學院前身)后,得到潘天壽、黃賓虹、莫樸等的教誨,無疑是李震堅成為繪畫名家的重要機遇。1947年秋季,經過幾年的發奮努力,李震堅以同等學力考入國立藝專國畫系,實現了夙愿。1950年7月,李震堅畢業留校為研究生,兼任繪畫系教學輔導工作。此后,李震堅一直任教于這所有“中國畫大本營”美譽的著名學府,并成就了自己繪畫事業的高峰。

鼎革時期開山祖

進入國立藝專的前兩年,李震堅受業于潘天壽、吳茀之、黃賓虹諸師。這一時期的學習,使李震堅于傳統繪畫與理論的領悟更上層樓。1949年9月,來自魯藝的倪貽德、江豐成為杭州國立藝專的領導人,國立藝邁入新的發展階段,這不僅使李震堅享受到甲種人民助學金,結束了以依賴宗族“書田”收益自助的貧寒生活,更為重要的是,李震堅與其他同學一樣,受到新的藝術理念的洗禮。

新的藝術教育的主要課題,是到工農兵中去,用現實主義手法反映新的生活。于是,畢業班的李震堅開始學習素描和油畫,開始“調和中西藝術”之旅,學習革命現實主義的創作方法。正當他的油畫創作漸入佳境時,社會環境又發生了微妙變化,在反對民族虛無主義的新形勢下,傳統中國畫的地位有所回升,人物畫改革又成為時代的任務。社會形勢需要李震堅回歸到中國畫創作道路上來。筑基于中國畫的李震堅首先建立了中國畫的理念,在學習西畫后再折返中國畫時,自然以中國畫的眼光去尋求自身所需要的養分,以中國畫為體,以西洋畫為用。

20世紀初,面對舊式美術學校只設山水、花鳥專業,而人物畫獨付闕如的局面,國立藝專開始籌備成立彩墨畫系,并遴選優秀畢業生李震堅、周昌谷、方增先、宋忠元等培養為新中國人物畫師資,大膽探索將西方素描寫生與中國傳統筆墨相融合,以尋求人物畫發展的新路。

1954年6月,中央美術學院暨華東分院聯合組成的敦煌藝術考察隊,由史巖、鄧白、金浪率領,李震堅、周昌谷、方增先、宋忠元等一行11人,在敦煌莫高窟待了3個多月,在幾百個洞窟中考察、臨摹,悉心領會傳統繪畫的精華。敦煌的3個多月,他認真參觀,記下許多切身感受,又選擇優秀洞窟壁畫細心臨摹,收益良多。1959年,他又曾帶學生到北京故宮博物院臨摹歷代人物畫杰作,飽覽了《清明上河圖》等歷代真跡,臨摹了李唐《采薇圖》等作品。

浙派人物畫的成功,是多種力量碰撞、激蕩、交融的結果,包括文人畫、民間繪畫在內的傳統中國畫與西方繪畫是其中最為明晰的兩條脈絡,在潘天壽、吳茀之等老先生的匡扶下,浙派人物畫創造出既吸收外來營養,又繼承民族傳統,糅合山水花鳥技法、保留文人畫筆墨情趣的新風格。李震堅因其扎實的中國畫功底和對西畫的吸收,成為浙派寫意人物畫的三位開創人之一。

生活蒙養寫激情

李震堅的繪畫作品大致可分成三類:下鄉與課堂寫生畫、創作、水墨人體,其中下鄉寫生作品最為精彩。李震堅非常重視生活的感受,除走遍浙江的山山水水,又遠赴安徽、江西、福建、內蒙古、甘肅、新疆、云南等省區,每到一地,他都認真寫生,留下了幾十本大大小小的速寫本,以炭筆、鉛筆、鋼筆、圓珠筆、毛筆等各種工具記錄了自己在各地的見聞。

李震堅的肖像畫得非常成功,這源于他對對象的熱愛與激情,他常常告誡學生“作畫要愛字當頭,要愛藝術、愛生活、愛自己的作品,愛字當頭,情動于中,情動則辭發,才能搞出好作品來”。他自己就是這樣身體力行的,他對藝術、對生活、對周圍的人、對自己描寫的對象充滿熱愛與激情,因此總能夠很敏銳地感受到對象身上潛藏著的美的東西,并竭力將其表現出來。當他在鄉下、在工廠看到一個好形象時,會激動萬分,千方百計請他們做模特。

他下筆很有激情,往往不需多加思索,隨感覺畫下去,不僅酷似對象,而且人物的音容笑貌、精神氣質躍然紙上,又富有筆墨情趣。他畫的很多鋼鐵女工,神氣、秀美、淳樸、勤勞,跟身份非常符合。1962年去新疆吐魯番體驗生活畫的《維吾爾老人》是李震堅肖像畫的精品,畫面中的新疆老頭,隨意而生動。

寫生得來的感受,許多演化為創作。1960年,李震堅從井岡山革命老區回來,創作了《紅軍時代暴動隊隊長鄒文楷大爺》、《井岡山的斗爭》等作品。其中《井岡山的斗爭》從起稿到完成畫了好幾遍,畫中的很多人物都由寫生而來。這是一幅大場面、多人物的作品,表現冰天雪地隱藏在山洞里的游擊隊員,得到情報準備出擊。李震堅雖然沒有直接參加過革命戰爭生活,可是能夠準確地把握游擊隊員的形象。《井岡山的斗爭》發表后,好評如潮,曾在全國各大刊物上發表、出版,參加全國美展,又參加歐美、亞、非、拉國際展覽。同年,李震堅帶國畫系人物畫科四年級學生到舟山白泉勞動,創作了《媽媽的新課題》:為了從繁重的手工勞動中解脫出來,經過革新,公社食堂發明了鐵木切菜機,一個扎辮子的小姑娘往切菜機菜斗里放進一棵棵白菜,老媽媽在一邊欣喜地看著切菜機源源不斷地吐出切碎的菜蔬。李震堅抓住老媽媽學用切菜機切菜的一幕來反映食堂的新氣象。

大筆如椽繪巨作

與浙派其他先行者一樣,李震堅較早地形成了自身的繪畫風格。而細細尋繹,不難看出其不斷成熟、推進的過程。他的很多風格,技法的形成,都是在不斷的探索中總結經驗,不斷發展進步的結果。

李震堅有著很好的書法、花鳥、山水基礎。他于1957年創作的《伊敏河之春》 、《山野的春天》等山水畫,深含詩意,富有魅力。他創作的花鳥畫《玉潔冰清》,曾作為國禮贈送給美國政府。他曾以書法家的身份參加文化代表團出訪日本,以書畫與日本藝術界交流。全面的修養,使得他不僅非常自如地為人物配景,而且不露痕跡地將書法、花鳥、山水技法融入人物畫中。李震堅很少用小筆作畫,通常用大筆揮灑,筆法雄健潑辣,豪邁奔放。他不太強調一筆下去后的頓挫,但不乏一波三折的變化,融書入畫,書畫一體。在浙派人物畫的前期創始人中,李震堅是最擅長畫大畫和寫生的一位。不同于周昌谷的濃艷、浪漫,也不同于方增先的瀟灑、利落,李震堅的畫風凝重渾樸,雄厚華滋。

在水墨人體繪畫創作領域,李震堅稱得上是一位初創者,現在好多習以為常的技法,在那時卻是一種難能可貴的探索,往往要走很多彎路才能摸索出可行的方法。中國畫畫人體很難,許多作品要么畫得很簡單,要么過于強化,畫得恰如其分者寥寥。傳統人物畫的“十八描”等技法主要用來表現衣服褶皺的變化,而表現人體的技法顯得不足。李震堅的人體畫得很厚,以線條勾勒輪廓,講究人物本身色彩的渾厚,細微之處畫得非常生動。他把線條、色彩、少量的結構、少量的明暗感覺很自然地結合在一起。他張揚人物的生命氣息,強調人體的健壯,強調人體的自然美,真正是用生命在畫人體。

李震堅還時刻注意水墨人體繪畫的中國特色,避免陷入用毛筆畫素描的泥沼。李震堅正是以不斷探索的試驗精神,摸索出一條既吸收西畫造型元素,又切合中國審美習慣與筆墨情趣的中國水墨人體繪畫的道路。

李震堅自1950年留校任教,一直到1986年底退休,始終致力于人物畫教育,培養了一代代的學子。作為一代名家,李震堅性格敦厚、沉穩,訥于言而敏于行,專精于藝術,除讀書與書畫實踐外不知其余,平時幾乎不料理家務,甚至“連水燒開了沒有也不關心”。與學生在一起,偶爾談生活、說笑話外,皆與藝術有關。由于缺乏宣傳與學術研究,作為浙派人物畫的重要藝術家,作為培養過浙派人物畫第二代、第三代繼承人的美術教育家,李震堅似乎漸漸被人們淡忘,而他對中國人物畫做出的貢獻,是絕不應該被淡忘的。

(作者為中國美術學院教授,刊發時有刪節。)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室