中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

永不能言說的奉獻——對話長篇小說《核盾》作者何亮

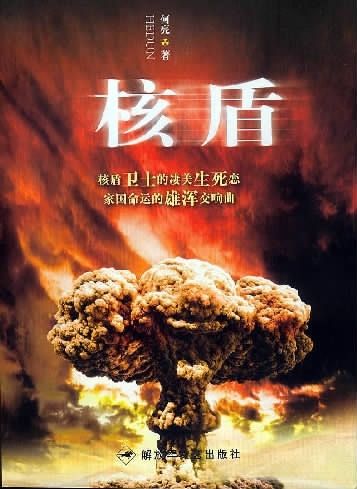

http://www.donkey-robot.com 2014年11月02日10:59 來源:檢察日報 賈娜 小說《核盾》封面

小說《核盾》封面1964年10月16日下午3時,新疆羅布泊上空,天地轟鳴,巨大的蘑菇云翻滾而起,我國第一顆原子彈爆炸成功。那之后,中國成為繼美蘇英法后第五個擁有核武器的國家,有力地打破了超級大國的核壟斷和核訛詐。

在那前后很長一段歲月里,發生在那個年代那個地方的事幾乎全部都作為絕密信息處于高度保密狀態。時光流逝,隨著解密期的到來,曾經的絕密檔案開始以新聞報道或文藝作品的形式出現,原子彈研發的艱辛卓絕,爆破前后的驚心動魄無不震撼著世人。但有一支部隊,他們的故事至今沒有相關報道,人們甚至不知道他們的存在。這支部隊的工作就是核武器維護管理。

2014年伊始,作家何亮的小說《核盾》出版,他用婉轉的文學表達首度揭開了這支部隊的神秘面紗。日前,本報記者在作家何亮的家中采訪了他。

為了一個久遠的夢

小說《核盾》講述的故事發生在上個世紀五十年代末期,那時中國開始研發核武器,擔負核武器維護管理的H部隊也同時秘密組建。小說以H部隊早期創業史為背景,以主人公吳瀚與愛人沈延娜的愛情為主線講述那一代人的理想追求與心路歷程。作家何亮為故事的發生地起了一個充滿詩意的名字“蘭谷”。

綠海副刊:看完這部小說,很長時間,總不時地想起書中的人物,他們不僅僅是虛構,更像是身邊真實的存在。您是什么時候想到要創作這樣一部長篇小說的呢?

何亮:最早聽說過有這樣一群人,做著這樣的事,被他們的故事觸動心弦,是在二十幾年前。那時我在西部一所軍事院校當教員,北京的一位記者朋友去某部隊采訪回來途經我們學校。我去招待所看他,他和我說:“沒想到在那個深山溝里,有這么多頂尖的人才!許多人是從北大、清華畢業的高才生!可是,就因為他們一輩子待在大山里,駐地教育條件太差,夫妻都是名校畢業,孩子卻連個中專也考不上。”他的這番話,深深地印在了我的心底,總讓我隱隱作痛。

后來我成了一名軍事記者。2008年,我們單位的文藝創作室要推出一套報告文學叢書,涉及核彈頭貯存與維護部隊的采寫任務交給了我。這正是多年前我曾聽說過的那支部隊。我欣然接受,因為我素來崇敬那些不計名利而默默奉獻的人們。

綠海副刊:雖然是小說創作,但其中的人物似乎都有原型。可以想象您前期一定做了大量的采訪工作。

何亮:我采訪了該部隊首任司令員,一位已經93歲高齡的老將軍;采訪了擔負陣地警戒任務的騎兵連首任連長及近年來三任騎兵連長;與許多直接守在陣地衛護“產品”的官兵座談;更難得的是,我還采訪到了已退休安置在全國各地的5位早年畢業于北大、清華等名校的大學生軍官,他們曾被派往原子彈研制基地實習并參與了首枚原子彈研制的全過程。

綠海副刊:按照原計劃,這應當是一部紀實報告文學,為什么后來又改為小說形式?

何亮:隨著采訪的深入,我漸漸感到,這片禁區和這些機密,是不能以紀實方式對外人說的。一位在核陣地當過“保管處長”的退休老同志對我說,部隊組建35周年時,上級也曾動員我們寫回憶文章,說是要結集出版。可是到最后這本書也沒能出版,只能存在保密室。

可是我太想讓世人知道他們的感人故事和他們的精神境界了。于是,就萌生出創作《核盾》這部小說的想法。把典型故事凝縮在少數主人公身上,也許還有某些虛構。只要能讓世人知道有這樣一群人,在做著這樣的事,知道茫茫紅塵間還有這樣近乎殉道者一般的精神境界,就夠了。

秘密的誘惑

小說開頭有一段話:“知曉某個秘密,是一種誘惑。這種誘惑源自人性深處,那是一種天生的好奇心,也許還有點虛榮心。……不過也有一些秘密,當你知道它的同時,就意味著你必須要保守它,不許對別人說起它;不僅不許對別人說起它,甚至不能讓別人知道你知道它。”

綠海副刊:今年是第一顆原子彈爆炸五十周年,我們看到了不少相關報道。小說《核盾》描寫的是依然處于保密狀態的H部隊的故事,這一不能說的秘密是?

何亮:小說中我用F、D、H分別代表的三支部隊,是當時軍委一紙命令同時成立的三個單位。一個是負責原子彈試爆任務的,關于這支部隊的早期歷史,有中新社記者采寫的《走進中國原核試驗基地——馬蘭》;另一個是承擔導彈試驗發射任務的,也就是現在已廣為人知的酒泉衛星發射中心,有關報道不計其數。這兩個基地的早期歷史已是“過去時”,可以公開報道了。而小說中用“H部隊”代指的這支部隊,承擔的是生產出來的核武器即“產品”的貯存和維護任務,一直都是“現在進行時”,處于高度保密狀態。

核武器的有關技術不僅核大國之間相互保密,還要確保其不擴散。所以凡與核彈頭有關的技術和信息都必須保密,連有可能引起猜測推論的相關信息也得保密。也就是我在小說里講的,你參加到這秘密里面來,“不僅不許對別人說起它,甚至不能讓別人知道你知道它”。

綠海副刊:正是由于這一領域如此特殊,即便作為小說來寫,聽說這本書的出版過程也是幾經波折,刪減了大量的細節。

何亮:因為題材比較敏感,雖然是小說,也被要求由有關部門進行審查,把政治關,保密關。在長達一年多的“層層把關”過程中,一些我認為比較生動的情節和細節一點點地被剝去了,留下了遺憾。

主人公吳瀚的原型之一,我采訪過的一位早年畢業于北大物理系的老人,給我講述了一段往事。極其敬業的他曾在第一批核彈頭復檢時查出了連廠方專家也未發現的一處瑕疵,他向上級匯報了這一情況,卻因此受到了懷疑,認為是不是他自己做了手腳想要邀功,于是對他停職審查。后來沉冤得雪,他說他完全能理解保衛處的人為什么會這樣想。這種能夠反映主人公人物性格的情節可惜被刪去了。可能也正因如此,他才能夠將個人名利看得極淡,將畢生心血融入到為祖國守護核盾的事業中,當之無愧地成為這部家國命運交響曲中的主角。

不言而喻的答案

國防大學教授公方彬為《核盾》寫的書評中道:很多情況下不是我們麻木,而是我們難以找到感動。我們很想被感動,因為我們不想讓靈魂沉淪。小說中有個細節,女主人公沈延娜的父親被平反后,她曾有機會可以調回北京工作,但是她都放棄了。而像姚偉、于高原這一代新生力量在軍校畢業時已然可以有更好的選擇,卻最終選擇了走進“蘭谷”。采訪中,何亮一直說,這是那一代人尤其青年學生普遍具有的一種氣質,他們以祖國的召喚為自己的追求,以為國奉獻為莫大的光榮。

綠海副刊:書中寫到的這些傾心守護核盾的人們,您在采訪中近距離接觸了這些人,那些被觸動的時刻可以與我們分享嗎?

何亮:這是一個極為特殊的群體。到現在我也必須遵守保密規定,不能說出其中任何人的名字,盡管他們都是一個個鮮活的人。那些畢業于北大、清華等名校的優秀學子,全程參與了第一顆原子彈的研制任務,原子彈試爆成功了,他們就回到山中陣地,一輩子在守護“產品”。與他們同時入伍而被分到核試驗基地和導彈試驗基地的同學,有的成了“兩彈一星”的功臣;未入伍而進了中科院或留校的同學有的成了院士;而他們這些人只因做了這份工作,一輩子要隱姓埋名。

一位畢業于吉林大學核物理系的高級工程師說:“我的軍官履歷表再簡單不過了——從入伍到退休,40年里任職經歷只有一欄,就在那個山溝,干那樣一件事情。”他的夫人原是位列車長,漂亮、干練,隨軍后卻只能在軍人服務社站柜臺,在幼兒園帶小孩。最后因長期的高原生活患了高血壓、腦溢血,全身癱瘓。老人對我說,“前面大半輩子我是看護‘產品’,退休這十幾年是照顧老伴,每天用輪椅推著她出去轉轉……”

為建設陣地洞庫,更是犧牲了許多人。一位老人告訴我,他們那批大學生剛到部隊后去食堂吃飯,進門就看見一溜棺材!嚇了一跳,后來才知里頭并沒有尸體,是存在這里,為隨時可能有人犧牲做準備的。這是看得見的犧牲。還有看不見的,緩慢的。長期在涉核崗位的官兵有人患了放射病,脫發,視力受損,白細胞畸低。給我講故事的老人本身就患有放射病,白細胞常年在2000左右,夏天仍是一身長衣長褲,怕冷。他的夫人,大連工學院畢業的,她說,起初我們不知道來部隊干啥,只知道國家需要我們,選中了我們是光榮啊!等知道是干這工作后,就更覺得神圣了。說著,她還哼唱起學生時代的一首歌來:“年輕的姑娘,坐在教室的窗旁,你問我想些什么……”她唱起這歌時,他在旁邊靜靜地聽,微笑。

綠海副刊:小說出版后,您把書親自送到了“吳瀚”們的手中?

何亮:從出版社取到樣書后,第一時間我就去了“H部隊”首任司令員的家,老將軍已經98歲了,我把書送給他,了卻了一定要讓他在有生之年看到這本書的心愿。同時向老人家解釋了小說中涉及他時用的是化名。他夫人在一旁嘆道,小說也不能說真名啊?老將軍竟瞪了她一眼。他太能理解這是為什么了。

我給那位幾乎就可看作是“吳瀚”化身的前輩送書,也要當面解釋一下有些精彩故事為什么沒寫出來,或是變成別的樣子了。可他只是問我:“我給你講的那個犧牲了的工兵小戰士的事,保留下來沒有?”我說,保留了,而且是條重要線索。他欣慰地說:“那就好,那些在高原干體力活還要流血犧牲的工兵戰士,他們才真不容易,不能忘了他們啊。”

他們時時想到的是別人,是國家。對于自己有無人知,不甚在意。而他們為之奉獻一生所精心守護的核盾,很可能永遠都派不上用場,因為真若用上了就意味著世界末日。可是他們從未有過一日懈怠,永遠枕戈待旦。

我想的是,如果沒有這代人的這番努力,如果不是他們在被強敵嘲笑為“窮得連褲子也穿不上”的情況下硬是造出原子彈和虎視眈眈的列強抗衡,今日世界的格局究竟會是怎樣呢?即使現在,如果沒有姚偉和于高原這些人揣著年輕的夢想前赴后繼地走上高原,走進蘭谷,我們能否總是沐浴著和平的陽光?

答案是不言而喻的。的確,不言而喻。

《中華人民共和國政府聲明》——1964年10月16日發布

中國政府一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器;中國發展核武器是為了防御,為了打破核大國的核壟斷。中國政府鄭重宣布,中國在任何時候、任何情況下,都不會首先使用核武器。中國政府將一如既往,盡一切努力,爭取通過國際協商,促進全面禁止和徹底銷毀核武器的崇高目標的實現。

《不擴散核武器條約》——1970年3月生效

有核國家不得向任何無核國家直接或間接轉讓核武器或核爆炸裝置,不幫助無核國家制造核武器;無核國保證不研制、不接受和不謀求獲取核武器;停止核軍備競賽,推動核裁軍;把和平核設施置于國際原子能機構的國際保障之下,并在和平使用核能方面提供技術合作。

《中華人民共和國核材料管制條例》——1987年6月15日發布

明確規定了核材料監督管理部門和職責、核材料管制辦法、核材料許可證的申請、審查和頒發、核材料賬務管理、核材料衡算、核材料實物保護及相關獎勵和懲罰措施等,其目的是為了保證核材料的安全與合法利用。

《中國的防擴散政策和措施》——白皮書2003年12月3日

中國政府高度重視對防擴散違法案件的查處。在獲知可能存在違法出口時,有關主管部門認真進行調查,并根據違法行為的情節輕重,給予相應行政處罰或移交司法機關追究刑事責任。

《中華人民共和國核出口管制條例》——2004年4月7日發布

中國政府的核出口保證只用于和平目的、接受“國際原子能機構”保障監督、未經中國政府許可不得向第三國轉讓等三項原則,以及不主張、不鼓勵、不從事核武器擴散,不幫助他國發展核武器,禁止向未接受“國際原子能機構”保障監督的核設施提供幫助,不對其進行核出口和進行人員、技術交流與合作的政策。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室