小劇場,京劇的另類生存

http://www.donkey-robot.com 2014年10月30日10:12 來源:北京日報 牛春梅 10月24日晚,小劇場京劇《青春謝幕》演出結束后,主創人員與觀眾進行演后談。 實習記者 鄧偉攝

10月24日晚,小劇場京劇《青春謝幕》演出結束后,主創人員與觀眾進行演后談。 實習記者 鄧偉攝 《來自地球的你》劇照

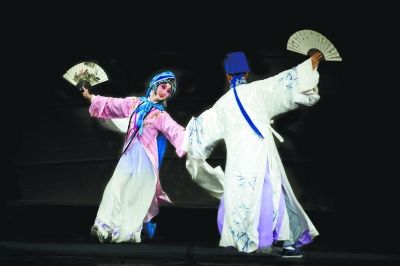

《來自地球的你》劇照  ▲《浮生六記》劇照

▲《浮生六記》劇照  《青春謝幕》劇照 實習記者 鄧偉攝

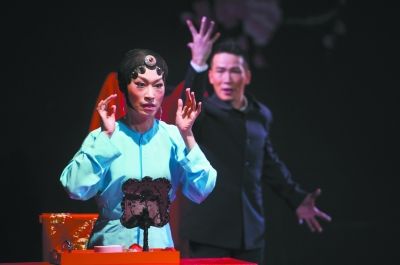

《青春謝幕》劇照 實習記者 鄧偉攝 ▲《傾國》劇照 實習記者 鄧偉攝

▲《傾國》劇照 實習記者 鄧偉攝“哎呀!真的是兩場戲全賣光了!”看著伍劇場和貳劇場已經全部售罄的票圖,繁星戲劇村“村長”樊星是又喜悅又有些不好意思地對趕來看戲的朋友說。

首屆當代小劇場戲曲藝術節正在繁星戲劇村上演,13臺不同劇種、來自不同地區和高校的戲曲作品匯聚一堂。而正在上演的新編歷史劇《傾國》和臺灣國光劇團帶來的新編京劇《青春謝幕》尤其受歡迎,周末兩天票房都是爆滿。這次藝術節完全刷新了樊星對戲曲演出的認識,“原來不是所有戲曲演出都門庭冷落!”

三四個人也能滿臺生輝

三四個演員,一個蒲團,一道屏風,幾個木偶……由繁星戲劇村出品的《傾國》是首屆當代小劇場戲曲藝術節的開幕戲,它完全打破了傳統京劇概念,帶領觀眾進入一個新的世界。

《傾國》簡約的舞臺上呈現出一種素樸克制之美,兩位主角沒有換來換去的精致服裝,兩位配演則干脆穿上了麻布的衣褲。在故事的呈現上,京劇表演不再是唯一手段,西施與夫差、西施與鑄劍師的對手戲是純正的京劇表演;而作為講述人的鑄劍師在敘述這個故事時,又變換成了話劇表演;在講述的過程中,間或加入木偶的表演。演出不僅呈現了更為豐富的質感,也讓觀眾在一個故事中欣賞到了多種藝術形式。

和傳統大戲的大動干戈不同,小劇場戲曲看上去最直觀的特征就是演員少、規模小。此次當代小劇場戲曲藝術節中,大部分戲都只有三四個演員,五六個人參演的就算是大戲了。演員少,但臺上的角色卻不少,因此一個演員往往要分飾多個角色,也更加考驗演員的功力。

由北京京劇院制作的小劇場京劇《浮生六記》,2009年曾作為唯一一部小劇場作品亮相中國戲劇節,并與許多名家大戲共同獲得優秀劇目獎。擔任評委的閻肅當時點評說:“三四個人也能令滿臺生輝,不也挺好嗎?”

《傾國》是一部新編歷史劇。編劇胡疊以一個全新的角度講述了西施與吳王夫差的故事。傳說中作為“臥底”的西施,在越國戰勝吳國后隨范蠡歸隱田園。在這部戲里,西施卻感動于吳王夫差傾國以待的真情,對其產生感情,并為助其煉劍而投身鑄劍爐。編劇胡疊解釋,自己希望將傳說中的昏君和美女從概念化的敘述中抽離出來,用更為人性化的角度去看待他們,“傳統故事總是為勝利者錦上添花,其實,歷史上所謂的失敗者也不一定就是昏君。西施在吳國二十年,夫差對她傾國以待,二人之間產生感情也并不奇怪。”

小劇場戲曲藝術節上演出的另一臺小劇場京劇《惜·姣》由北京京劇院制作,也是從現代人的角度重新看京劇經典劇目《坐樓殺惜》,挖掘出閻惜姣的情感訴求。它還開創了京劇演出的一個先例,第一次像電影大片那樣為一出戲制作了一個兩分多鐘的預告片,在地鐵和公交車上播放。該劇導演李卓群說:“劇組的主創大部分都是80后,我們并沒有想過創造歷史,只是希望能將同齡人也拉進劇場,讓京劇覆蓋的人群更廣些,所以向影視劇的宣傳學習,用現代的視聽手段吸引年輕觀眾。”

中國戲曲學院教授謝柏梁認為,目前的小劇場京劇創作盡管還很稚嫩,但在保留傳統戲曲內容和人文內涵的基礎上,其表述和呈現方式還是與現代觀眾找到了對接點,“現在大劇場戲曲作品越來越高臺教化,和觀眾的距離越來越遠。而小劇場京劇觸手可及,觀演之間甚至能聽得到彼此的呼吸聲,這是真正的藝術體驗。”

黑發人叫好,白發人迷糊

“我沒有什么問題,只是想當面跟你們說一聲‘感謝’!”《青春謝幕》首場演出結束后,大概有五分之四的觀眾都留下來和劇組主創進行演后談,一位年輕女孩由衷地對國光劇團藝術總監王安祈和其他主創表示感謝。她說,自己以前從未看過京劇演出,《青春謝幕》讓她發現其實京劇也沒有那么“可怕”,反而覺得很親切。

在這次小劇場戲曲藝術節上,和這個女孩有著相似想法的觀眾還真不少。在伍劇場看完《傾國》后,觀眾阿博興奮地說:“沒想到,近距離觀賞京劇是如此美妙,演員的一招一式、一顰一笑、一唱一念優雅至極。尤其是唱腔,那個動人的聲音好像水袖飛舞一般悠長縹緲,美得讓人心醉,不在現場真是難以體會到。”

被朋友硬拉進劇場看《傾國》的觀眾張先生也表示,他一直認為京劇是一種高不可攀的藝術,要等老了才能走進劇場欣賞。但《傾國》讓他發現,其實京劇可以做成年輕人喜歡的類型,那種優雅之美是看話劇或是別的什么演出體會不到的。

這次小劇場戲曲藝術節現場觀眾以年輕人為主,白頭發的老年人反而成了零星點綴。帶著母親來看《青春謝幕》的沈女士就有些擔憂,“這個戲更接近話劇,唱得太少了,而且演員的表演比較先鋒,我媽可能看不懂。”

沈女士是奔著“戲曲藝術節”五個字來的,把13部參展劇目的票全買了。可她沒想到,前面加了“小劇場”三個字,后面的“戲曲”會如此大為不同。她說,母親最喜歡的是前兩天演出的黃梅戲《天仙配》,因為是原汁原味的傳統戲。至于《傾國》,則徹底把老人家弄糊涂了,這出戲雖然還有京劇的唱,可是不光西施的命運改變了,演出中還有話劇演員的講述和木偶的加入,覺得自己看的不是京劇。

謝柏梁說,傳統戲曲演出“老戲老演,老演老戲”,無形中提高了觀演門檻。懂戲的老觀眾沉醉于審美形式的外殼,看的是演員的身段,聽的是那幾句精彩的唱。不熟悉京劇的年輕觀眾卻因為看不到人物,看不到和自己有共鳴的思想內容,就很難對這門藝術感興趣。“小劇場京劇無形中充當了跳板,以年輕人更容易接受的形式來展現京劇的魅力,進而可以把他們拉進京劇大劇場。”

終于有了自己的角色

譚正巖可能是當下中國京劇界壓力最大的年輕人。作為京劇譚派第七代傳人,原本熱愛影視表演的他,為了延續家族傳統,不得不忍痛割愛,學習京劇老生。但他在繼承的過程中也備受困擾,人們總習慣拿他和祖父譚元壽、曾祖父譚富英相比,說他演得不像先輩。直到《浮生六記》的出現,才讓重壓之下的他得以喘口氣,因為這部戲“終于讓我有了自己的角色,他們再也不能說‘你爺爺、你老祖不是這么演的’了。”

小劇場戲曲藝術節參演劇目《浮生六記》,改編自清朝作家沈復的同名小說,在原著的基礎上又編織了一個新的故事。劇中的沈復不是某個傳統戲里的經典角色,演員也不用向某一位前輩學習舉手投足。徹底擺脫了祖輩的光環或者說是“陰影”,譚正巖全力投入到新角色的創作。他不僅看原著,還和導演、樂隊一點點地進行磨合。“創作過程很艱難,但卻覺得很享受,體會到了創作的快樂。”譚正巖說。

后來有一次,著名演員、老戲迷王鐵成看譚正巖演傳統戲《失·空·斬》,夸他不完全是用老戲的方法,而是有了自己的表演特點。譚正巖倍感欣慰,“這種變化正是得益于《浮生六記》,新戲的創作,讓我的分析能力和創造能力有了很大提高。”

這部戲也讓譚正巖積累起了自己的粉絲群,演出后總有許多年輕觀眾到后臺找他簽名。這樣的時刻,才讓他真正體會到作為一名京劇演員的快樂,“遠比作為一個名門之后帶給我的快樂更多”。

劇評人陶子說,現在的戲曲院團還延續著以前梨園行的習氣,判斷一場演出或是一個演員的最高標準是“像與不像”前輩的表演,而非是否成功塑造了一個人物。突破傳統的小劇場京劇讓他們失去了對比的對象,也減輕了加載在年輕人身上的壓力。

譚正巖所在的北京京劇院,是全國出品小劇場京劇最多的院團,從2000年推出具有標志性的小劇場劇目《馬前潑水》,到近幾年連續推出《惜·姣》《玉簪記》《浮生六記》等多部作品,獲得了觀眾和行業內的認可,目前還在籌備兩部新的小劇場作品。北京劇協副主席楊乾武認為,這個現象并非偶然,“北京京劇院年輕演員非常多,它需要給這些年輕人一個出口,小劇場京劇恰好提供了這樣一個平臺。”

先后執導了《浮生六記》《傾國》,并參與過《馬前潑水》《偶人記》等小劇場戲曲作品的白愛蓮,可以說是在小劇場京劇這塊舞臺上成長起來的新導演。她說,在小劇場的舞臺上,她能夠獲得更多藝術上的自由,不用擔心劇院藝委會的老先生們說——這就不是戲。

陶子感慨,小劇場戲曲的創作要比小劇場話劇更難,也非常考驗這些年輕人,“他們能夠做得有模有樣,是因為內心對中國傳統文化有一種熱愛,是一種文化自信的體現,小劇場戲曲的出現就是這種自信的外化。”她相信,這批年輕人能夠跳過上一輩,接續起傳統文化,并積蓄新的力量,從小劇場開始把傳統戲曲發揚光大。

尚需耐下性子積淀和培育

首屆當代小劇場戲曲藝術節將持續一個月時間,這幾日,楊乾武、周龍、謝柏梁、樊星等幾位發起者和組織者也時不時地到劇場看看上座的情況。看著臺上臺下一張張年輕的面孔,楊乾武有種“終于完成了一件大事兒”的感覺。

“戲曲大劇場市場一直不景氣,看戲的以老年觀眾居多,必須為京劇培養新的觀眾才能改變這種局面。”早在幾年前,楊乾武就萌生舉辦一個小劇場戲曲藝術節的想法,“小劇場戲曲資金需求少,生產周期短,能夠盡快培養新的人才和新的觀眾。”他希望,把以往零打碎敲進行演出的小劇場戲曲組織起來,“集中演出,影響力也能大幅增加。”

但要把想法付諸實踐卻并不容易。因為這一新的藝術形式并未得到重視,申請舉辦小劇場戲曲藝術節的過程因此一波三折。2013年,楊乾武所在的北京戲劇家協會向有關部門提交了舉辦“小劇場戲曲藝術節”的申請,未獲批準。于是,今年楊乾武“曲線救國”,提交了一個《2014年體制外優秀青年戲劇推薦展演》的方案,把小劇場戲曲藝術節和體制外戲劇展演組合在一起,終于獲得通過。其實,展演的重點項目就是這次小劇場戲曲藝術節。

解決了資金問題,在甄選劇目的過程中,他們又遇到了新問題。楊乾武原本想全部選擇具有先鋒、實驗氣質的小劇場戲曲作品,但由于這樣的劇目并不足以支撐一個小劇場戲曲藝術節,最終又加入了《天仙配》《瓊林宴》等傳統劇目。

“除了北京京劇院,國內京劇院團大都很少或者根本沒有涉足小劇場京劇。”楊乾武說,即將在天津舉行的第七屆中國京劇藝術節上,所有參展的劇目就都是煌煌大作,根本看不到小劇場劇目的身影。

文化部藝術司副司長呂育忠解釋,中國京劇節并未對小劇場京劇設限,但由于小劇場京劇尚未形成規模,全國所有京劇院團中只有北京京劇院申報了一個劇目,最后也未能入圍。他表示,如果小劇場京劇逐漸發展,能夠推出比較成熟的作品,中國京劇藝術節肯定非常歡迎。不過,他也強調,為了迎合市場而肆意改編傳統經典的作品是不能入圍的。

本次小劇場戲曲藝術節藝術總監周龍認為,小劇場京劇正處于萌芽狀態,當下體制內的院團尚未看到它的作用,排大戲還是院團的基本任務。從另一個角度看,京劇已有二百多年歷史,只有十幾年的小劇場京劇自然很難影響到它。“小劇場京劇也不必著急上位,還是要耐下性子積淀和培育。”周龍說。

天津京劇院青年演員凌珂帶著傳統戲《瓊林宴》參加了此次戲曲藝術節,他認為自己還沒有能力去創新,“把舊的東西學明白了再去創新才能有根。”原來早在十多年前,二十多歲的凌珂就曾根據海明威的小說制作過一版新編京劇《老人與海》。“當時自己的京劇底子還不扎實,做出來的東西顯得很不上檔次。”他意識到,創新不能憑一時沖動,還是要扎根在厚實的傳統基礎之上。

案例

國光劇團

“拆”京劇興京劇

小劇場京劇起源于大陸,但在海峽對岸被標識得更為鮮明,獲得了更為突飛猛進的發展。曾向大陸院團“取經”小劇場京劇創作的臺灣國光劇團藝術總監王安祈,這次卻帶著《青春謝幕》一劇和國光劇團近十年來小劇場創作的經驗前來“布道”。

國光劇團是上世紀九十年代臺灣軍中劇團解散后重組而成的京劇團。曾經以演出傳統戲為主的國光劇團,為了能夠依附政治力量生存下來,一度創作了許多政治色彩鮮明的臺灣本土化作品,講述臺灣當代及歷史故事。但是老戲迷對于這種變化并不買賬,年輕人也覺得無趣,國光劇團只能慘淡經營。

2002年,王安祈加盟國光劇團。在劇團發展上,她設定了強調文學性、以小搏大的策略。“那時的大戲自以為正統、輝煌,但在觀眾眼里卻不過是口號、教條,所以必須改變。”王安祈說,“以小搏大”的小,指的不僅是小劇場,同時還是切入角度的小,不再宏大敘事,而是要向內凝視,獨抒性靈。

和大陸劇團不同的是,國光劇團的小劇場作品從一開始就旗幟鮮明地提出:小劇場就是要拆解傳統京劇,做實驗、先鋒、顛覆京劇傳統的另類作品。2004年,他們推出了根據傳統經典《御碑亭》改編的《王有道休妻》。原劇講述王有道因為誤會妻子與一同避雨的書生有染而休妻,得知真相后又請回妻子的故事。小劇場京劇《王有道休妻》對人物進行了更為細膩地分析,王有道之妻同時由兩個演員在臺上扮演,代表不同的心理側面;避雨的亭子也由真人來扮演,它還撮合王有道之妻和書生在一起。2005年的《青冢前的對話》則讓原本不可能出現在同一時空的蔡文姬和王昭君對話,闡述作者對女性的理解。

“要是老戲迷看到我們這樣改編《御碑亭》肯定要氣死了,幸虧他們不會來到小劇場。”王安祈笑著說。兩部小劇場作品,雖然被許多老戲迷斥為惡搞,但卻吸引了很多年輕觀眾,他們認可國光劇團講究藝術性和文學性的改編。

“一個京劇團膽敢做如此之大的改革,觀眾就會覺得你是有活力的。”王安祈說,有了小劇場作品打下的基礎,國光劇團又啟動大劇場的劇目改革。2007年,他們推出了根據張愛玲同名小說改編的《金鎖記》。劇中,演員們沒了水袖,不戴髯口。主演魏海敏也不再是雍容華貴的梅派風韻,而是完整地表現了一個惡人,呈現惡的風景,唱出負面人物內心的顫抖。魏海敏的這次演繹不可謂不出格,但觀眾卻覺得很自然,因為在他們心中國光劇團的京劇就是一種前衛藝術。

十年下來,國光劇團不光做了八個小劇場劇目,在大劇場也扭轉了國光劇團的“性格”,為自己培養了許多年輕觀眾。他們每次的演出現場約有七成觀眾是年輕人,許多熱情的粉絲還會跟著劇團到處跑,一點兒不輸京劇黃金時代那些捧角兒的人的熱情。

2013年開始,國光劇團又推出了“小劇場大夢想”的展演活動,讓京劇和其他戲劇形式同臺競技,希望用京劇的營養去滋養其他戲劇形式,讓京劇的生命力通過更多的載體得到更好的生長。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室