中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

福建古老劇種展新姿

http://www.donkey-robot.com 2014年10月05日13:13 來源:光明日報 蘇麗萍 泉州木偶戲《趙氏孤兒》

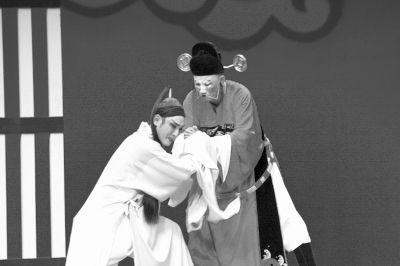

泉州木偶戲《趙氏孤兒》 閩劇《貶官記》

閩劇《貶官記》由文化部、福建省人民政府主辦,福建省文化廳與文化部藝術司承辦的“慶祝新中國65華誕·同圓中國夢——福建戲劇優(yōu)秀劇目進京展演”活動,近日在京舉辦。具有代表性的福建戲曲五大劇種以及被列入世界非遺名錄的泉州提線木偶等7臺優(yōu)秀地方戲,在國家大劇院、中央黨校和梅蘭芳大劇院相繼上演。梨園戲、閩劇、高甲戲、莆仙戲、薌劇等福建古老劇種,一展新姿,讓首都觀眾大開眼界。

梨園戲、莆仙戲:南戲活化石

福建省地方劇種歷史悠久、種類繁多,保存一批宋元南戲、明清諸腔以及近現(xiàn)代新興劇種,它們產(chǎn)生于不同的歷史時期,堪稱中國戲曲史的縮影。全省現(xiàn)存23個劇種,其中18個本土劇種、5個外來劇種,另外還有5類木偶戲,共有19項列入國家級非物質文化遺產(chǎn)名錄。既擁有京劇、越劇、歌劇、舞劇、話劇等全國性的劇種,更擁有閩劇、莆仙戲、高甲戲、梨園戲、歌仔戲(薌劇)、木偶戲等一批歷史悠久的地方戲曲劇種。其中梨園戲發(fā)源于宋元時期的泉州,與浙江的南戲并稱為“搬演南宋戲文唱念聲腔”的“閩浙之音”,距今已有八百余年的歷史,被譽為“古南戲活化石”。梨園戲的表演優(yōu)雅細膩,有一套極其獨特、嚴謹?shù)幕境淌剑Q為“十八步科母”,對表演的手、眼、身、步等的每個動作都有嚴格的規(guī)定。各行當程式中都遺存了一些傀儡動作,載歌載舞,古樸、優(yōu)雅、細膩,別具風格。

福建省梨園戲實驗劇團成立60多年來,好戲迭出,尤其是著名劇作家王仁杰為二度梅花獎獲得者曾靜萍量身創(chuàng)作了《董生與李氏》《節(jié)婦吟》《皂隸與婦賊》等戲,均獲全國性大獎,并入選國家舞臺藝術精品工程“十大精品劇目”。本次進京演出的新編戲《皂隸與婦賊》,講述女賊一枝梅與皂隸楊一索由解差與女囚的關系轉變?yōu)閻矍殛P系的過程,人物的心靈表現(xiàn)和性格趨向都突破了傳統(tǒng)戲劇觀念的約束。主演曾靜萍表演細膩傳神,亦悲亦喜的劇情頗具觀賞性。

另一被稱為南戲活化石的是莆仙戲,原名“興化戲”,流行于古稱興化的莆田、仙游二縣及閩中、閩南的興化方言地區(qū)。莆仙戲始于唐,盛于明清,至今仍有5000多個傳統(tǒng)劇目。除了被稱為“戲文之首”的《王魁》與《蔡伯喈》外,還有《張協(xié)狀元》《郭華》《朱買臣》《殺狗記》《小孫屠》《王十朋》等81個,有抄本流傳下來的共57個。20世紀60年代,莆仙戲的《春草闖堂》《狀元與乞丐》譽滿天下,前者被中國京劇院移植為同名京劇,并被香港鳳凰影業(yè)以《假婿乘龍》為名搬上銀幕,共被全國600多個劇團移植上演。后者被全國300多個劇團移植排演。進入20世紀80年代,涌現(xiàn)了鄭懷興、周長賦、王順鎮(zhèn)、姚清水等一批在全國有一定影響力的劇作家群。他們創(chuàng)作了大量優(yōu)秀劇目,特別是新編歷史劇,在福建乃至全國都獨樹一幟,被專家稱為閩派戲劇。其中《新亭淚》《秋風辭》《鴨子丑小傳》《江上行》都獲得過全國性獎項。本次福建省莆仙戲劇院、仙游縣鯉聲劇團演出整理改編的歷史劇《葉李娘》,講述替夫受刑的葉李娘的感人故事,梅花獎得主王少媛的表演精彩感人。

閩劇、高甲戲:丑角最出彩

閩劇又稱福州戲,起源于明末,是現(xiàn)存唯一用福州方言演唱、念白的戲曲劇種。20世紀20年代,閩劇進入了多聲腔劇種的成熟期,以鄭奕奏為代表的“鄭派藝術”,是閩劇藝術的第一個高峰,他演唱的閩劇“逗腔”韻味悠長、纏綿悱惻,被譽為“閩劇泰斗”“福建梅蘭芳”。20世紀五六十年代閩劇有《煉印》《六離門》《梅玉配》等優(yōu)秀劇目。新時期則有《貶官記》《花轎錯》《王蓮蓮拜香》《別妻書》等新戲。本次福建省實驗閩劇院演出的新編歷史劇《貶官記》是一出喜劇,講述因娶青樓女子為妻而被貶官的邊一笑坦蕩正直、堅持正義的故事。劇中縣官邊一笑由丑角應工,詼諧幽默,笑中有淚,頗有深意。福州閩劇院演出了表現(xiàn)福建巡撫嚴子軒反腐平冤的《蘭花賦》,該劇在中央黨校禮堂演出時,因其劇情頗具現(xiàn)實意義而大受歡迎。

高甲戲,發(fā)源于福建泉州,源于明末清初閩南農(nóng)村流行的一種裝扮梁山英雄、表演武打技術的化裝游行,所以也稱為“宋江戲”。高甲戲多為丑角戲,吸收了不少傀儡戲的表演藝術,動作夸張,表演活潑,最有特色,代表劇目有《連升三級》《大河謠》《大漢魂》《玉珠串》等。本次廈門金蓮升高甲劇團演出的《阿搭嫂》,講述了善良的阿搭嫂熱心助人的故事,劇情活潑輕松,十分好看。

此外,流行于海峽兩岸的薌劇(歌仔戲),也很有特色。曲多白少,格律自由,旋律優(yōu)美,節(jié)奏強烈,唱詞通俗,鄉(xiāng)土氣息濃厚,傳統(tǒng)劇目有《陳三五娘》《山伯英臺》《呂蒙正》《雜貨記》等。本次漳州市薌劇團演出的《保嬰記》,展現(xiàn)為保一個嬰兒,閩南山鄉(xiāng)各色人等的寬容與付出,劇情生動,具有強烈的藝術感染力。

提線木偶:演大戲《趙氏孤兒》

泉州提線木偶戲,古稱懸絲傀儡,源于秦漢。據(jù)文獻記載,至遲于唐末五代已在泉州及周邊地區(qū)流行。此后歷經(jīng)宋、元、明、清以至當代,傳承不輟。至今保存700余出傳統(tǒng)劇目和由300余支曲牌唱腔構成的獨有劇種音樂“傀儡調”,代表劇目有《三打白骨精》《饞貓》《太極圖》《劈山救母》《火焰山》等。在2008年北京奧運會開幕式和2011年大型歌舞史詩《復興之路》中,都有提線木偶的表演。

近年來,提線木偶舞臺演出區(qū)域擴展,泉州木偶劇團提線表演占據(jù)整個舞臺空間,提線可達4米,難度大,但表現(xiàn)力大增。尤其是表演一些大戲時,其舞臺效果堪與戲曲媲美,如2004年《欽差大臣》獲文化部文華新劇目獎,并入選國家舞臺藝術精品工程初選劇目。本次演出的《趙氏孤兒》,融悲情、戲蘊、偶趣、人文于一體,虛實結合,寫意傳神,表演精湛,劇中大量的唱詞與念白,不僅切合于泉州木偶戲的常用曲牌,而且創(chuàng)造性地將閩南語的民間詞語和情趣滲入其間,使之更具閩南風情,令人大飽眼福。

福建一向重視地方戲曲的保護、傳承與發(fā)展,僅新世紀以來,幾大劇種便復排近百個全本戲和近300個折子戲,特別是《紅豆緣》《紅裙記》《王蓮蓮拜香》《王茂生進酒》等劇目,強調回歸民間的質樸的價值取向,為百姓所喜聞樂見。各個時期的改編或固守傳統(tǒng)、聯(lián)珠綴玉,或鉤沉發(fā)幽、去蕪存菁,或推陳出新、古為今用。這些劇目穩(wěn)定、深化了福建地方戲曲堅實、鮮明的劇種本體特色。而新創(chuàng)劇目亦回歸戲曲本體,觀照現(xiàn)實,挖掘傳統(tǒng),啟迪今人,使古老劇種煥發(fā)了生機,被全國戲曲界譽為“閩派戲劇”“武夷學派”。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室