中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

《離去》:為古典世界送別(顏榴)

http://www.donkey-robot.com 2014年09月29日09:40 來源: 光明日報 顏榴 |

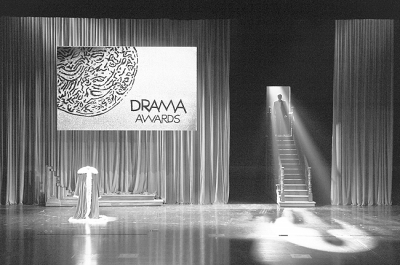

| 話劇《離去》劇照王雨晨攝 |

觀看王曉鷹執(zhí)導、改編自美國劇作家奈戈·杰克遜的《Taking Leave》的話劇《離去》,那個劇場中央的道 具——一個通向高處的大梯子,給我留下深刻的印象。該劇講述以飾演李爾王而聞名的戲劇演員艾略特·布萊恩晚年身患阿爾斯海默癥后與三個女兒的故事。按理 說,主人公生命的崩潰,是一個在病變中自我解體的過程,但在舞臺上,這個逐漸失憶者向上的攀登,又詮釋出一種西方文化對“死亡”的獨特理解。無論是讀這部 戲的劇本,還是觀看其后的演出,我感受到的不只是“李爾王”及其扮演者的離去,還有一種為古典世界送別的含義。

今 天,我們生活在一個所謂的后現(xiàn)代社會。后現(xiàn)代社會的一大特征,就是古典人文主義的退場,所有事物邊界的喪失,闡釋的多樣性,以及感受的不確定性。導演將原 劇的學者身份改為演員,使這次在后現(xiàn)代世界里的離去和告別,充滿一種別樣意味。他走上梯子的一級級臺階,就是古典時代那個“王”在這個集體狂歡、虛無主義 盛行時代環(huán)境里慢慢走失的過程。記得莎劇《李爾王》里有一句著名的臺詞——“成長就是一切”,其實這個“成長”在今天所暗含的寓意,就是解體與告別。但古 典的莎士比亞,在《李爾王》里還安排了一個說真話的女兒與癲狂父親的最終相遇;可在《離去》所呈現(xiàn)的當下社會里,艾略特·布萊恩所能完成的,就是與自我影 子的告別,而非真正找到一種支撐點和皈依。

這是一場自我的告別性獨白。借此我們可以感覺到文藝復興以來,西方文化對 于“人”與“王”這兩個概念理解的改變。到了信息無度、價值多樣的21世紀,我們再也見不到一個戴王冠、穿紅袍的“王”了。那個他昔日控制的王國,不用傳 給女兒,已自行消失。艾略特·布萊恩所擁有的全部遺產(chǎn),應(yīng)當只是他對自己的認識。

就人世間的矛盾與沖突而言,此劇中 的三姐妹無論語言方式還是穿著、性格,都被導演非常準確地進行了區(qū)分。大姐是一個在忙碌的外衣包裹下逃避自我的人,二姐是精于算計的演員,唯有小妹是自我 迷失者。可這一家子,彼此之間真的相互需要和理解嗎?面對即將走失的父親,三個人其實都被自己個性的面具籠罩著。她們都想把父親趕回正常的邏輯世界,可這 個已經(jīng)走上崩潰之路的父親,卻怎么也回不來了。我們作為觀眾的淚與笑,正是在這一沖突的過程里得以發(fā)生。而這部戲最妙的地方是,父親與所有女兒之間的對 話,都不是最重要的,他與自我影子的對話才是這部戲的主體。因此,所謂“離去”若僅是親情的告別,舞臺中央的梯子也就不再重要了。梯子的高度,在劇場中央 之所以要高過屋檐,就在主人公攀登梯子的每級臺階時與自我對話的重要性,要高過與屋檐下三個女兒的對話。

而劇中總出 現(xiàn)的那個影子角色,是串場者。他把整部戲的各個線條拉起來,多在主人公獨自一人時出現(xiàn),并在女兒們與父親對話的時候離場。他起的串聯(lián)作用,代表著在現(xiàn)實中 無法呈現(xiàn)的那個世界,比如布萊恩過去的生活、曾有的榮耀,包括他逝去的妻子。在我看來,這個影子還代表后現(xiàn)代社會所在的這個當下時刻。這個“時刻”提醒了 離去與告別。它是倒計時的鐘表,為一個古典世界倒計時。此時的布萊恩,成了古典時代那個“李爾王”的最后象征。他一級級爬上去,也踩在我們內(nèi)心感受的臺階 上。不只是人性的疼痛傳遍了我們的全身,一種更大的難以傳達的告別,沖擊著我們的心。

(作者系中國國家話劇院《國家話劇》主編)

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室