中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

李延聲:畫中國畫,要有“筆墨思維”

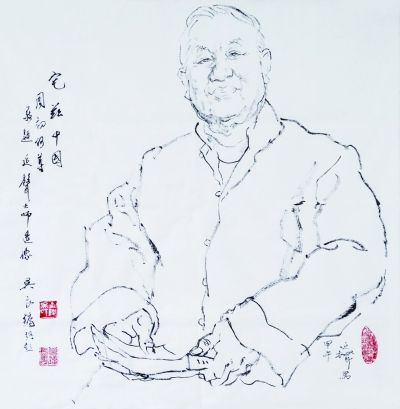

http://www.donkey-robot.com 2014年09月22日14:32 來源:中國文化報 吳良鏞先生畫像 李延聲

吳良鏞先生畫像 李延聲人物名片

李延聲,原名李延生,1943年生于延安,祖籍廣東省中山市。中國國家畫院院委、藝委會副主任,國家一級美術師,中國美術家協會理事,中國畫學會常務理事,中國藝術研究院研究員,文化部美術專業高級職稱評委,中國書法家協會會員,享受國務院頒發特殊津貼專家。

幾天前見到李延聲先生時,他剛剛隨中國國家畫院“草原絲綢之路”美術創作工程考察寫生團歸來。雖然他年逾古稀,手腳不像年輕人靈便,旅途勞頓,休息不好,他還是興奮不已,接觸了沿路的一些非物質文化傳承人,畫了不少人物速寫。

采訪那天陽光和煦,一如李延聲——見過他的人,大抵都會難忘他的和藹和笑容。窗外的陽光灑向他滿頭銀發,這位老者像小孩子般歡心地向我們介紹著他的作品和得意之物,這種單純的快樂,使得圍繞在我們周身的空氣,仿佛都充盈著跳躍的分子。他見過領袖、關過牛棚,下過煤礦,對藝術的執著追求,讓他自信、自足、從容、儒雅。

美術文化周刊:你生于延安,后來在武漢、廣州、杭州、北京讀書,還在太原西山煤礦工作8年,這樣的人生經歷對你的藝術創作有哪些具體的影響?

李延聲:像我這一代的藝術家,應該說是和新中國一起成長的。我1943年在延安出生時,正是抗日戰爭最困難的時候。我父親是抗大的教授,母親是抗大的指導員,我母親喜歡畫畫,但戰亂時代,她沒有條件。我很小的時候,也沒有什么玩具,母親就給我一根木棍,讓我自己在地上亂畫,以畫取樂,奇怪的是我就畫出興趣來了。1956年小學畢業,我考上了7年制教育學校武漢的中南美專,關山月當校長,我從那時開始正式學習繪畫,后來這個學校遷到廣州,成為廣州美院附中。

1962年廣州美院附中畢業之后,我考入浙江美院國畫系學習。1965年作為浙江美院的學生代表,參加全國第18屆學生代表大會,到北京見毛主席、周總理。1966年,“文革”開始,潘天壽等一批老先生全部被劃為了“牛鬼蛇神”,我也被劃為“小爬蟲”,當時我23歲,也被關進牛棚。我們一起被游街批斗,老師們在前面,我在后面。經歷過這樣一種人生的大起大落之后,我開始有所思考。

后來響應國家的指示號召,參加上山下鄉運動,那個時候想法也很單純,我報名去了山西,在煤礦一待就是8年。1978年,“文革”結束后恢復高考,當時我還在工作隊,就請假到北京報考中央美術學院研究生。當時我最崇敬的那些老師都在中央美院,我如愿考上了,高興得幾天都沒有睡著覺。

1981年,中央美術學院研究生畢業以后,我被分到了現在的中國國家畫院,當時叫中國畫研究院籌備組。我崇敬的幾位老師:李可染、蔡若虹、黃胄、葉淺予都在,我感覺自己待在藝術的天堂,天天和這些藝術上的大家在一起討論藝術。當時黃胄任常務副院長,我是他的秘書,前后跟黃胄相處20多年,亦師亦友。我一生有機會上了3個美術學院,讓我能夠充分地在藝術上、技巧上向這些大師們學習,這是時代給我的機遇,從關山月到潘天壽,從蔣兆和到黃胄都對我學藝之路產生了深刻影響。

美術文化周刊:廣美、浙美和央美在中國畫教學上有哪些不同?

李延聲:在廣州美院附中時,我主要學素描,徐悲鴻的素描是從法國學習過來的,但是徐悲鴻當時走得太早了,他這一套教學沒有很好地傳承下來。那時中國和蘇聯有著特殊的政治關系,所以蘇聯專家來教我們蘇派素描,蘇派素描講究分面,面面俱到,而法國素描講究提煉,講線和結構,法國的素描可能更適合中國人學習。在浙江美院,主要學習浙派人物畫,周昌谷、方增先、宋忠元都是我的老師。浙派人物畫很大的一個特點,是把人體結構和筆墨結合得很好,這對全國的美術學院都具有指導性的作用。中央美院則比較全面,徐悲鴻、蔣兆和在人物畫上是有開創性的,現在來看“徐蔣體系”不僅是講寫實技巧,更重要的是注重人文精神。他們的作品關懷國家興亡,具有很強烈的藝術表現性。

美術文化周刊:目前,人物畫寫實、工細的作品比較多,但很多作品形象不鮮活,比較欠缺寫意的精神,原因是什么?

李延聲:我認為中國畫創作一個重要的方面,是筆墨語言需要研究。人物畫在筆墨研究上,比山水、花鳥畫要弱。我13歲考上中南美專附中的時候,關山月對我說,如果喜歡畫中國畫,一定要用毛筆寫生。那時候我還小,并不懂,但后來我按關老的意思,用毛筆寫生畫一棵棕櫚樹,六一兒童節登報了,當時很高興。我在山西煤礦時也畫過一些毛筆速寫,但當時并不是有意識地去做。研究生畢業以后,黃胄跟我說,自己畫了這么多速寫,但毛筆速寫畫得太少了,因為中國畫是毛筆為主。如果人物畫家平時都用鉛筆、炭筆寫生,創作時才用毛筆,畫家的筆墨思維是第二位的。所以,從上世紀80年代開始,我堅持畫毛筆速寫,現在就比較自如了,但我認為還要有所思考。李可染晚年刻了印章“七十始知己無知”“白發學童”,我現在也是白發學童,峰高無坦途,還要拼搏。

筆墨精神就是“筆墨的思維”。人物畫很大的問題是形畫不準,這需要練功,要不然很難畫好。人物畫的筆墨要向山水、花鳥借鑒很多的東西。筆墨傳神有三個要點:一是對對象要熟悉,對客觀知識有理解。二是對對象的情感,對主觀知識有理解。三是筆下有神。最后所有的認識融匯到筆端,筆下有一種內在精神。現在的一些人物畫作品,確實寫意精神比較弱,沒有人文關懷,很多是抄照片,不可能畫出深度來。畫人物畫,要關注人。我們現在遇到的問題是:社會快節奏,誘惑力大,不像當年的藝術家能夠深入到社會、人民中去。這個傳統現在更需要多提倡。

美術文化周刊:沒有生活就沒有藝術。你創作了很多礦工題材作品,是這類題材的開創者。最想表現礦工的什么精神?

李延聲:在煤礦的8年工作中,我畫了大量的礦工圖,這一題材古人沒有畫過。一開始我并未設想要在藝術上有何成就,也是跟隨著那個時代的潮流往前走,但現在回看那8年,對我仍有特殊的意義。那時我30歲,是風華正茂的時候,天天和礦工們待在一起,在藝術的審美上就形成自己的面貌,強調陽剛之美。礦工體現了一種偉大的人格,他們默默無聞,常年和黑暗打交道,燃燒自己,把光和熱給人間。跟他們長年接觸,也使我對藝術創作有了一種新的感悟,這是在學校里面感受不到的。我常對學生講:“人物畫想要畫好,最好還是要有點生活的激勵。”

現在用“采風”這個詞值得商榷,采風不應該走馬觀花。畫中國畫,得“下馬觀花”,深入了解才行。另外,還應該“蹲點觀花”,試著去種花,這樣對花才熟悉。這個方面今天的藝術家做得還不夠。

美術文化周刊:你擅長寫意人物畫,兼涉翎毛、花鳥、山水,書法也很有特點,尤其畫鹿很精到。現在的年輕畫家一般主攻一科,你是如何做到涉獵廣博、全面發展的?

李延聲:古人總結“厚積薄發”,這是很有道理的。任伯年、陳老蓮他們,都是人物、山水、花鳥全能。我們的時代特點是山水畫在藝術上達到高峰,人物畫是衰弱的,所以人物畫的藝術語言要向山水、花鳥畫學習和借鑒。

說到畫鹿,我走過山西的一些農村,畫黃河邊上牛、羊、馬,后來看山上放鹿,我就畫鹿,畫了之后有很多人喜歡。后來黃胄跟我講“一門精”,他畫驢就是不斷、反復錘煉筆墨技巧,這樣筆墨技巧就上去了,這是黃胄給我的啟示。我經常去觀察鹿,走訪了很多的鹿園,印度、長白山等很多重要的鹿場我都去看過,現在我在鳳凰嶺也養著幾只鹿,畫什么就要熟悉什么。我想通過畫鹿,在筆墨上有所錘煉,然后把自由的語言和人物畫結合起來。

美術文化周刊:你的中外名人寫真畫“智者系列”、表現非物質文化遺產傳承人的“神工系列”,受到廣泛好評。當初是怎么想到創作這兩個系列的?

李延聲:1995年我畫《魂系山河》長卷時,要畫林則徐,我發現林則徐沒有照片。我就想先畫畫身邊的文人,蔡若虹、黃胄、關山月、啟功,我先給他們畫一些人物速寫,后來老師們都稱贊我畫得好,我很高興,就想再畫一些我崇敬的人,比如巴金,后來畫冰心、沈鵬,慢慢就畫了幾十位,2007年結集出版。后來陸續又畫了幾十位,包括南懷瑾、金庸、星云大師等。“智者系列”我想畫100位左右。非物質文化遺產傳承人我畫了108位,第二本還打算畫108位,現在已經畫了60多位。

60年的實踐,我總結了兩句話:一是“筆墨當為時代立傳”,一是“搜盡萬象寫意傳神”。石濤當年講“搜盡奇峰打草稿”,我的目標不光要打草稿,還要寫意傳神。這個“萬象”,不光是氣象,是要畫一萬張人像。我想趁現在還有精力,凡能用毛筆畫的速寫都用毛筆,就是鍛煉“毛筆思維”,像山水、花鳥畫一樣,能進入一個比較自由的天地,在人物畫藝術上可能還會有一個新的發展。實習記者 胡立輝

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室