中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

韓朝或許是例外

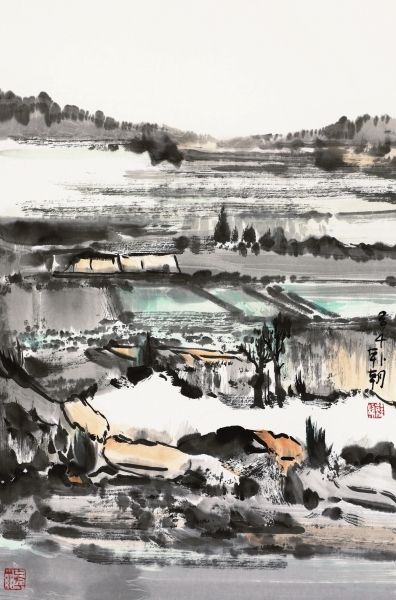

http://www.donkey-robot.com 2014年09月09日11:11 來源:中國文化報 山水日記之東坡(國畫) 68×45厘米 2014年 韓朝

山水日記之東坡(國畫) 68×45厘米 2014年 韓朝人物名片

韓朝(本名韓立朝),1970年生于河北。現為北京林業大學園林學院副教授,清華大學美術學院繪畫系博士,清華大學吳冠中藝術研究中心研究員,中國美術家協會會員。

在當代,卓有成就的山水畫家大有人在,而能夠存留文人氣質者卻微乎其微。韓朝是個例外。除了在北京林業大學的教職,他大部分時間都給了創作和理論研究。曾多次參加在炎黃藝術館、環鐵國際藝術區等地舉辦的群展,只有今年夏季在北京航空航天大學美術館舉辦的“山水記憶:韓朝水墨作品展”才算是他嚴格意義上的一次個展。墾出田垅、栽植叢林,韓朝繪畫散發著獨有的靈秀氣息,對于一個年紀尚輕的藝術家而言,其間透露出的精神氣質與傳統文人繪畫相契合,十分難得。令人感悟其中的“靜”,也思索于其意境與詩性的融通。

自幼受父親影響,他從常規的繪畫學習中掙得了通往藝術道路的入場券。求學期間的師承,為其日后確立自我繪畫特色,起到了重要作用。“沒有老師的指導幫助,就沒有現在的我。”他說。在河北師范大學讀書期間,受強調現代感、創新和自我個性的發揮等風氣的影響,老師有山水畫家李明久、白云鄉等,其中,人物畫家劉進安思想活躍,筆墨和形式俱佳,對其影響最大。1998年考上首都師范大學研究生后,導師李愛國重視造型,要求嚴格,其日后的人物畫創作多受益于此。及至2006年考入清華大學美術學院讀博,師從劉巨德先生,受其中西融合思想的影響,畫水墨的興趣日濃,期間不斷探索學習,思路和風格也越來越明確。

美術文化周刊:請介紹一下您的作品可分為哪幾個時期?

韓朝:我大致從2003年開始正式畫山水畫,期間經歷了幾個階段,體現為幾個系列的作品。第一個系列是《夢里吾鄉》,當時我追求別具一格,希望與傳統及別人的山水畫拉開距離,因此在筆墨結構上做了一些關系上的調整,現在看起來有些生猛甚至生硬,筆法、墨法都不是特別的講究。第二個系列是《山水日記》,之所以叫“日記”,我有兩個考量:一是追求平淡、平常,像日記一樣;再一個是日記每天都應該不大一樣,不要有過多重復。在我內心深處,總想求新,想讓自己的畫不斷煥發出新意。這些年來,我始終圍繞著創新下功夫,努力創作出既屬于個人,又能與時代氣息相投的作品。我的個人面貌正慢慢地從《山水日記》中凸顯出來了,力求在沉靜渾厚和靈透秀逸間找一個平衡點。第三個系列是《大風景》。不再單純追求文人畫一招一式、一筆一墨的情趣,而是把情趣、筆墨變化納入到整體意境營構之中,以凸顯一種醇厚、寧靜、悠遠的意境。當然,這還不是我認為的最理想的狀態和結果,還需要完善和充盈,還有問題需要很好地解決。

美術文化周刊:了解你的人都知道,你除了藝術創作外,還寫了不少有見地、有分量的評論文章,你如何看待學者型畫家這種說法?

韓朝:有一段時間,我的確把很多精力和時間花在了讀書和寫作上,這大致延續或轉化了我中學時曾經的文學夢想。我熱愛文史哲,讀書比較博雜,從上世紀90年代末開始,陸陸續續地寫了近40萬的文字,在《美術》、《美術觀察》、《美術研究》、《裝飾》、《畫刊》等核心刊物都有發表。2009年我從中選取了16萬字左右的文字結集出版,書名叫《涵觀別秀》。寫作,和繪畫一樣,其涉及的問題,無外乎寫什么、怎樣寫,即內容和形式的問題。而文與畫的相通性,更是中國文化的核心與特色所在。古人講,“畫者,文之極也”,實在是一語中的。

自宋代以降,文人畫漸次主導了繪畫的方向,大多數畫家能文能畫,蘇軾、趙孟頫、文徵明、徐渭、董其昌、石濤,到了近現代,黃賓虹、林風眠、潘天壽、傅抱石、石魯、吳冠中,一長串兒名字,還有很多,都是文畫兼備。中國畫有這樣的傳統,但到了當代,繪畫本體的獨立性越來越彰顯,即繪畫對文學的某種依附關系在削弱。文,是畫的一個重要滋養,卻不能取代畫,而且,社會分工越來越細,很多事情都在變化。有些人有思想,不一定形諸文字,畫得也非常好。讀書讀到點子上,可以深化認識、挖掘深度;讀不到點子上,有可能削弱敏銳的藝術感覺,反倒阻礙了藝術創作。因此說,不能簡單地判定學者型畫家作品的高下,但總的講,思想深度決定高度,當代凡畫得好的文筆也不錯,有了思想,才有創造,這確是不二法則。現在人們對學者型畫家的稱謂有點熱衷,有一個不可忽視的背景,即現在的畫家隊伍龐雜,良莠不齊,人心浮躁,哪有時間精力埋頭學問和創作,很多畫作粗制濫造,雷同,了無個性,文化內涵匱乏——這樣藝術價值就大打折扣。這個時代缺什么就想要什么,也算是一個規律。

美術文化周刊:您吸取傳統文化滋養的方式都有哪些?

韓朝:了解傳統文化的方式很多,比如看戲、出游,聽評書,賞園林。我的主要方式是讀書、讀畫。僅此而言,我是一個“望氣派”,這是鑒定界的用語,我姑且借來一用,主要看作品的氣質、韻致、格趣、境界,是從形而上的層面去觀照,而不是關注技法等形而下的部分。坦誠地講,我沒有完完全全地臨摹過一張作品,但是我喜歡品、喜歡讀,比如董源的《瀟湘圖》、董其昌的《秋興八景圖》、黃公望的《富春山居圖》、趙孟頫的《秀石疏林圖》、倪瓚的《容膝齋圖》等,在看的過程中分析,使之逐漸轉化為深入骨髓的感受。我推重黃賓虹先生所提倡的“意臨”,臨其大意。讀畫如此,讀書也不例外,我是讀文章的氣韻流轉、起承轉合,讀其節奏、韻致和氣象,而不太關注其故事性。

當然,這只是我習慣性的方式,也存在一些問題,因為傳統中國文化,既重視意的層面,也重視象和形的層面,離開形和象,意會變得空泛。傳統中國畫始終強調形神兼備,立象以盡意。技法和細節也不要忽視,我力求先看廣大,再觀精微,精讀也很重要。要是從多層面、多角度去領會傳統文化,則不會失之偏頗。所謂“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器”。

美術文化周刊:其實您有過畫人物的經歷,為什么在您的山水中沒有出現過人物呢?

韓朝:中國畫發展到現在,創新成為一大難題。大家都按一種方式或路數畫,筆墨逐漸成了外在于心性的、程式化的東西。我曾經寫過一篇隨筆,題目是《功過〈芥子園畫譜〉》,說的是《芥子園》的功過得失問題。《芥子園》,很多人僵化地學,終究走不出;但是像黃賓虹、齊白石、林風眠等大師當初也是從《芥子園》入門的,這說明,《芥子園》是一堵墻還是一扇門,要看個人的造化。

有些朋友也這樣問我,為什么不把原來畫人物畫的優勢發揮到山水畫里?加些人物不是更全面嗎?我是這樣想的,全面固然是一個藝術家所重視的,但品質勝過一切。我在給學生上課時,多次談到羅丹創作的故事,羅丹做完巴爾扎克雕像給學生觀摩,學生們異口同聲地說,胳膊雕得太精彩了,羅丹卻把那只精彩的胳膊給砍掉了,沒有了胳膊的巴爾扎克雕像更充分顯現了大文豪陷入沉思、完全進入創作狀態的瞬間,更有精神性。

我感覺我們目前的山水畫所存在的問題是缺少個性,缺少精神性,缺少新意。缺少什么,就是我更須著力之處,我的山水畫追求的是靜美大氣,做到這個,最好的辦法是寓豐富于整體之中。我喜歡五代兩宋的靜穆深邃,也喜歡明清山水的雅致清俊,我在竭力調和兩者,爭取做到靜中有動、動中有靜,動靜相宜。沒有人在畫面,不等于沒有人氣,“空山不見人,但聞人語響”——我認為最好。只有讓人入靜,與自然造化對話,才能有所思、有所悟,這就可以了。實習記者 胡立輝

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室