中國作家網>> 訪談 >> 藝術家訪談 >> 正文

墨花心語寫傳奇——訪江西書協副主席王維漢先生

http://www.donkey-robot.com 2014年08月19日10:13 來源:吉林日報 韓金祥

王維漢近照

|

|

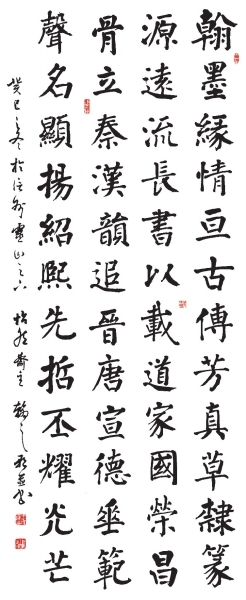

書法(一) 王維漢 |

|

|

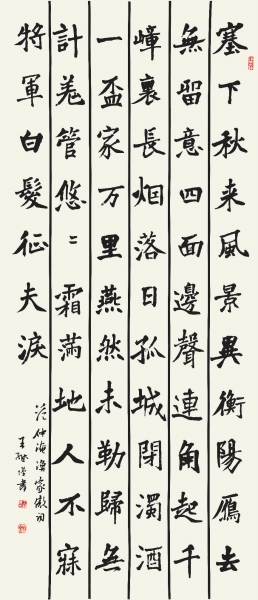

書法(二) 王維漢 |

|

|

回家(油畫) 楊倩工 |

我與王維漢先生相識在兩年前的井岡山,當時他作 為中國書協推薦的三十位突出貢獻者代表上臺發言。我作為隨行攝影記者,被他樸實無華、溫文爾雅的君子風度深深地吸引。從此,我們有了頻繁的網絡交往。在手 機里經常能拜讀到他創作的詩篇及溫潤秀逸、清健遒麗的古典主義書法作品,于是萌生了采訪的想法。機會終于來了,6月27日我接到參加“翰墨信州·七一頌 歌”王維漢書法藝術作品展覽的邀請,于是專程來到江西上饒市,在展廳內外與他和同行們及身邊的弟子攀談起來,記者用手中的筆詮釋著王維漢先生的心路歷程。 小木匠的書法夢 從當年漂泊在銅鈸山的木匠師傅,到今天名揚全國的書法家,王維漢的經歷是人生勵志的一部教科書。 上 世紀五十年代初王維漢出生于江西廣豐縣橫山鎮,小時候的王維漢在寫字畫畫方面就顯得很有天賦。初中畢業恰逢“文革”,因擅書,成了紅衛兵隊伍里抄寫大字 報、戰報的一把好手。身為中醫的父親,擔心文弱的兒子惹出禍來,就強行把王維漢召回家中去學木工手藝。然而,繁重的體力勞動卻讓正在長身體的他體力不支, 于是寫信給父親請求放棄。父親回信說:“為什么人家學得下來,你就學不下來?難道你就那么沒用,不如人家了嗎?”這兩句話使得一向倔強的王維漢羞愧不已, 從此他暗下決心,勤學苦練。他以藝術的心靈來做活,以審美的眼光來求精。兩年后,王維漢藝蓋諸師,聲譽鵲起,做的活計精致玲瓏,頗顯藝術靈氣,成為銅鈸山 區一帶響當當的“維漢師傅”。 1971年,遠在四川石綿礦做宣傳工作的二哥王維松帶回來一幅他參加四川省展的書法作品和一支毛筆。二哥的書法作品,激起了王維漢的書法熱情。于 是 他忙里偷閑地練了一個月,寄字給已經返川的二哥評改。二哥收閱后大加稱贊,并從當地文化館借來歐陽詢的《醴泉銘九成宮》,一筆一劃地勾摹了一本寄給他。自 此王維漢一發不可收拾……,白天干木匠活,晚間就著松油燈津津有味地讀他的《九成宮》,滿腦子都是筆畫、結構、章法,有時甚至讀到三更雞鳴。“墨弄工閑 后,詩吟孤寂中。龍飛鳳舞處,傾注我愚衷。”就是他當時對自己的寫照。尤其得知齊白石從一個木匠成為畫壇一代宗師后,他便暗暗發誓,將來一定要成為一個木 匠書法家。 1977年全國恢復高考。在二哥王維松的鼓勵支持下,1978年,已做了11年多木匠的王維漢毅然走進了考場,并以全縣 文科第一的成績進入江西大學中文系。此后的王維漢如魚得水,對翰墨之愛更加矢志不渝。他一次次觀看書法展覽,一次次向名家求教。從中感知,不能只練歐體, 要博采眾家,加強藝術修養。于是他開始在苦學柳體、顏體的同時,又學王羲之的《蘭亭序》和米芾的《蜀素帖》。練著練著,漸漸悟出了書法與天地萬物都相通的 原理。他從雜技的險中求穩聯想到了字的結構特征,從音樂中的節奏體味到了書法流線中的快慢變化,從書法的風格特點看到了作者的個性特征…… 辛 勤的耕耘終于有了收獲:1982年,他的書法作品在全國大學生書賽中一炮打響,榮獲二等獎,被選登在《中國青年報》上;接著又在全國“文匯”書法競賽中榮 獲三等獎。此后,作品多次在全國正書展、中國書法藝術大字展、全國書法篆刻大展、全國中青年書法大展、“蘭亭獎·牡丹杯”全國書法大展、首屆“蘭亭獎”中 國書法藝術作品大展等國內外重大書法展覽中展出、獲獎,并有作品赴美國、加拿大、韓國等地展出。正當他的創作頻傳捷報時,王維漢突然宣布:從此以后不再參 賽了。許多同行們都疑惑不解,他則深思熟慮地講:參賽是為了讓評委承認你,為了成功只能跟著評委轉,或許表面上成功了,而實際上卻失去了真正的自我。參加 比賽多了,只是多了些作秀,卻少練了些真功,而這些都不是我的本意。賽也賽過了,年紀也不小了,該多留點時間給自己,踏踏實實地做點實事,認認真真地練出 真功,只要有真正的好東西,不愁人家不知道。 古典主義的守望者 書法,是一門運用書寫法度來表現 情 感和思想的藝術,而這書寫的法度則必須通過大量的臨摹與潛心的修為來獲取。王維漢從藝四十余年,不僅在書法藝術教育、理論上具有卓著的建樹,更在藝術創作 上頗有心得。但他始終重于內修而不事張揚,直到今天才厚積薄發,有了他平生首次個人書法藝術展。他說:“能舉辦個展,要感謝我國書法教育的先驅歐陽中石先 生。 在王維漢的人生字典里,1997年 是他重要的轉折點。這年九月,他被選派去首都師范大學,成為我國著名 書法家歐陽中石的訪問學者,此時王維漢的書法創作正處在徘徊不前的低谷期。他說:“由于當時大家盲目創新,甚至把傳統都丟掉了……。我當時受其干擾書法始 終沒有起色,是繼續堅持傳統學習,還是棄傳統去獨創?我彷徨在三岔口上迷茫了。”對此,歐陽先生告訴他:要繼承接受傳統書法的精髓,在此基礎上發揚光大才 是正道,你現在寫得不好,是因為功夫未到,只有持之以恒地走下去自然會好的。于是他在日記中這樣寫道:親聆夫子教誨,一解多年積疑,心中豁然。從此他奮斗 有了方向。 從北京回來后,王維漢如沐春風,一改過去追求臨摹的相似度,而是用心領會書者的內在精神和筆力神韻,擯棄簡單的模仿,求 得心靈的契合。于是他逆流而動,固守著古典主義傳統。繼續潛心研習晉唐名跡,并上溯秦漢,下逮元明。這種學習態度,使他能以廣闊的視野,深邃的目光,來審 視書法藝術,在長久的汲取兼融中使他諸體兼擅。也正是這種廣博和豐富,才真正顯示出了他書法藝術的深厚功底。 特別是此次書展,他以真、草、隸、篆、行五體18種不同的風格書寫同一內容——陶淵明詩《讀山海經》一首。“既耕亦已種,時還讀我書”,此詩雖不乏要言妙道,然在寫法上唐人的森嚴法度,晉人的瀟灑風韻,已深深地透進了他的筆墨之中,而這正是契合了王維漢 先 生對書法藝術自然美的執著追求。眼前“異曲同詞”的18件書法作品,一樣的尺寸,一樣的形制,一樣的“舞臺”,不同的是十八班“武藝”異彩紛呈。或草或 篆,或楷或行,或曹全或禮器,或二王或米芾,或顏草或歐楷……。“泛覽維漢書,不樂復何如”,徜徉在這18件王維漢的精品力作之中,無不讓人感受到書法藝 術帶給我們的精神動力,真可謂筆墨節奏舒緩適度,文情融合臻于絕 妙,堪稱前無古人之首創。這是他臥薪嘗膽苦其心志,多年在傳統書法磨礪中大膽創新的結晶。 在 這里我們親眼目睹了歐陽先生兩次為其作品集題跋題詞的真跡。其中書法冊頁《王維漢書鐘嶸詩品序》深得歐陽中石先生贊賞,親筆為之題寫書名并在卷后跋云:久 不見維漢書,舊景已疏。今見是冊,只覺得其字與鍾文極為相得,清爽朗秀,引人不得遲滯,必得讀罷終篇始可緩出氣來。把玩不肯釋手,故綴數語,以遣我心。 首 都師大中國書法文化研究院院長、博士生導師葉培貴也撰序道:“我觀維漢先生之志,固不在一日之短長,其所遙思于古人者,在于明心體道,所期待于自己者,在 于弘法傳薪”,“其心之堅、志之定、情之真,極是難能”,“既入此境,則未來已非一般畦徑所能限約矣”。評價之高,由此可見。 他頗 有心得地說:“黃庭堅講‘世人盡學蘭亭面,欲換凡骨無金丹。’這是對書法的真實寫照。我覺得楷如立、行如行、草如走比喻的很形象,也就是站有姿,走有樣, 跑有形,不管哪種書體,你要真正寫好都不容易。如寫楷書要有行書的筆意,寫行書要有楷書的筆意,否則這字就是死的。真正的書法藝術,是經得起時間的考驗與 寂寞的守候,必須是思想與情感的自然流露,且源于真實、發自內心、博采眾長、厚積薄發所形成的一種個性風采,在這里每個字都是矛盾的統一體。” 這就是王維漢的古典主義風格,特別是在喧囂、浮躁的今天,他就像深藏的煤塊,不似沙塵飛揚,卻能融入歷史,無論何時挖掘出來,都能夠持久而熱烈地燃燒。 墨香心語寫傳奇 “書法的個人創造、探索不是我唯一的鐘情。我還非常想當好一名園丁,培養出更多熱愛書法的青少年人才來。”王維漢是這樣說的更是這樣做的。 在 近三十年的教育教學生涯中,他的書法教學,同樣也結出了豐碩的果實:1991年被國家教委、國家人事部評為“全國優秀教師”;1994年獲曾憲梓教育基金 會教師三等獎。他選拔、輔導、組織上饒師專學生,在4次“全省高等師范院校學生書法競賽”和一次“閩浙贛三省高等師范院校學生書法競賽”中均獲團體第一 名,在兩次全國高校學生書法競賽中,共有15人獲獎,獲獎人數名列各校之首。 退休后,他沒有在家享受天倫之 樂, 更沒有憑借書法名氣出去賺錢,而是致力于書法人才的培養,并樂此不疲地辦起了書法班。他說:“無論誰,只要想學書法,不分地域,我都愿意傳授。”尤其是他 的高研班,秉承“以書潛心”的學習宗旨,如今已成功舉辦了五屆“王維漢書法高研班”,并獲得豐碩的成果。僅2013年,他的高研班就培養出了七名中國書法 家協會會員,這在書法界是一個傳奇。 在高研班中,王老師也有自己的弟子,也行拜師禮。但這拜師禮是莊重的,弟子行拜師禮時送給老師一件自己的作品,老師給弟子的回禮則是題贈齋名并詩作品一件,這與拜師收禮金、紅包的當下格格不入。 60 歲的弟子翁社春告訴記者,王老師平時在生活上像我們的老大哥,他在學員中率先建起微信平臺,在此與學員們交流書法心得。他主張我們學習古漢語,用古典文化 來支撐書法。而饒英鵬則心悅誠服地說:“身為王老師的弟子,我想去清華美院深造,又不好意思張口。王老師知道后非常支持,不僅親自開車把我送到車站,還專 門為我餞行,并囑咐我多創造機會走出去學習。每當想起這一幕就倍感溫暖。”27歲的曹盛楊是最小的弟子,他聰明好學勤奮刻苦,在王老師的悉心指點下,他深 得要領不斷精進。今年五月,在全國教師書法創評活動中,他的篆書獲得一等獎。“王老師不僅要求我們在班內互相學習,還鼓勵我們走出去找高人學習,學習藝術 要轉益多師,這是一般的為師者所做不到的。我就是在他的鼓勵下,四方求學,才取得了今天的成績。”蔣香英動情地講訴著。值得一提的是,專程從上海趕回來的 弟子曹院生,這位當年的學子,昔日的鄉村教師,由于特別賞識他的書法天賦,王維漢老師力排眾議,四處疏通,將其從小山村里調回上饒師院當起了書法老師,從 此改變了他的命運。由于他筆耕不輟勤奮學習,如今已是華東師大的研究生導師。他坦言:“沒有王維漢老師就沒有我的今天!” 桃李不言,下自成蹊。如今王維漢的“得意門生”已經遍布全國各地,他們用手中的筆在揮寫王維漢不倦的教誨。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室