中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

幾經坎坷 鑄就華章——聽馮遠講故事

http://www.donkey-robot.com 2014年07月18日09:56 來源:中國作家網 顏 慧

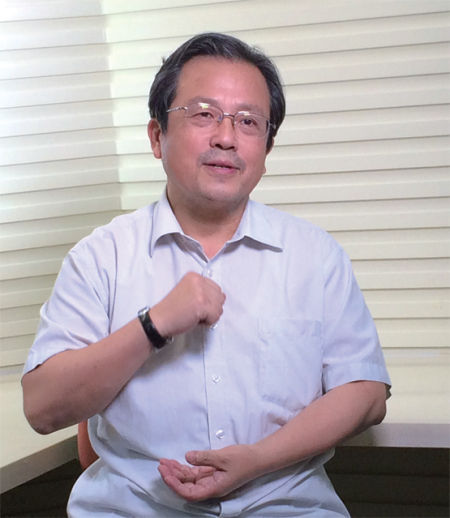

馮遠是當代中國畫大家,尤以水墨人物畫創作聞名。他的人物畫作大多是主題鮮明的鴻篇巨制,作品意象恣意豪放,線條空靈飄逸,筆墨渾樸遒勁,造型鮮活傳神,在當今畫壇享有盛譽,也深受收藏界青睞。馮遠曾長期從事水墨人物畫教學、創作和研究,歷任浙江美術學院(今中國美術學院)副院長,歷任文化部教育科技司司長、藝術司司長、中國美術館館長、中國文聯副主席、中國美協副主席、清華美院名譽院長,現為中央文史館副館長。但是,在這一連串經歷背后,還有一段鮮為人知的故事。

畫主席像替父親“贖罪”

1963年, 11歲的小馮遠被選中參演根據著名作家張天翼同名童話改編、由上海天馬電影制片廠拍攝的《寶葫蘆的秘密》,那是新中國第一部童話題材電影。《寶葫蘆的秘密》一經上映便風靡全國,馮遠的形象出現在銀幕上后,立刻成為校園里的風云人物,拍攝過程的難忘經歷更讓馮遠深深愛上電影藝術,并許下很多關于電影的美好愿望。但現實很快將夢想碾得粉碎——隨著十年浩劫滾滾而來,馮遠的父親被打成右派且因“問題不清”成了“黑六類”;母親也因憂憤成疾,不久便撒手人寰。富足美滿的家庭在轉瞬之間一落千丈,一家人不僅忍饑挨餓,還要遭受各種欺侮和鄙視。惶惑消沉中,不明世事的小馮遠將自己鎖閉起來,每天躲在家中,以自己喜愛的繪畫來逃避痛苦與恐懼。天分使然,加上近乎狂熱的大量練習,初中時,他就能把看過的各種臨本惟妙惟肖描摹下來幾可亂真,并因而遠近聞名。

很快,馮遠因為這一技之長成了當時各戰斗隊、軍團最受歡迎的人,街道、工廠、學校也爭相邀他去畫毛主席像。小馮遠每叫必到,攀高架、刷油漆、抹油彩、繪畫像,一幅接一幅,再苦再累不以為意。年紀尚小的他并不清楚父親緣何受到如此對待、家里為何落到如此境遇,但他滿懷無比的虔誠,認為每畫好一幅畫像,就替父親贖了幾分罪……繪畫的天賦讓他覺得自己是個有用之人。

畢業分配時,因為馮遠表現好,他被劃入了“可教育好的子女”之列,工宣隊宣布他被分配在上海某工廠,但要他再畫完幾幅巨幅毛主席像方可去報到。馮遠二話沒說,又爬上高高的腳手架……誰知幾天后,最高指示“農村是一個廣闊天地,在那里可以大有作為”使所有未報到的分配通知全部作廢。他被告知,因為畫像有功,“黑龍江、吉林、安徽、內蒙、江西、云南隨你選,這是給你保留的名額,別人不寫血書是想都不要想的。”

如五雷轟頂,馮遠默默完成了最后一幅毛主席巨幅像,回家收拾行裝,并把自己閑暇之余創作的所有小畫都打捆送進廢品回收站,自此告別了學生時代——沒想到,繪畫這一技之長給自己帶來如此沉重的后果。

北大荒土屋中的八年時光

1969年5月,春寒料峭,17歲的知青馮遠穿著黃棉襖,坐了三天三夜的火車,從大都市上海來到黑龍江嫩江平原上不知名的小站,心中一片茫然。他沒有想到,自此,要在北大荒一個低矮的土屋中度過8年時光。

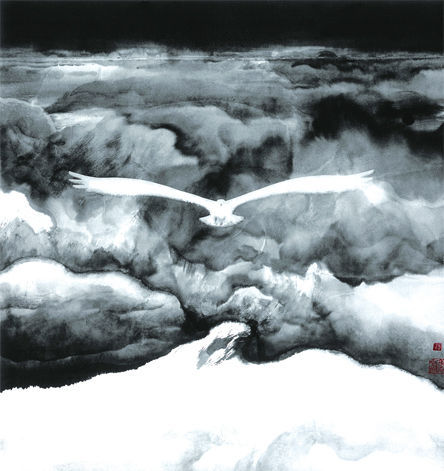

當時連隊知青點有兩鋪土炕,睡著二十來人。勞動回來,知青們打打鬧鬧高談闊論,馮遠則掛上蚊帳點上蠟燭,如饑似渴地翻看從四面八方搜羅來的書:巴爾扎克、屠格涅夫、托爾斯泰、果戈里、普希金、陀思妥耶夫斯基、巴金、曹雪芹……書籍為他打開一扇扇窗,使他的思想沖出土屋,自由翱翔。當然,陪伴他的還有繪畫,對藝術的執著讓他無法割舍這份熱愛。沒有紙,他就裁了糊窗戶的紙用針線縫起來權當素描本,白天干活地頭休息時給大家畫像,晚上趴在小土炕上進行創作,歲月就這樣在畫筆下悄然流逝。

一次偶然機會,他看到《黑龍江日報》上刊發配合時政教育的插圖,覺得水平很一般,自己畫的肯定比這強。當時正好要開始春耕,于是連著幾晚上,馮遠放下蚊帳點著油燈,在一片混亂與嘈雜聲中,趴在小土炕上畫了幾幅《春耕組畫》寄到《黑龍江日報》。之后幾天他心里一直計算著:10天能寄到哈爾濱,如果報社不用,三五天就能退回來。要是用了,三五天也該有回音……轉眼半個多月過去了,還是音信全無。

就在他幾乎已經不抱希望的時候,一天下工,連隊里的梁指導員突然叫住他,嚴肅地問道:“馮遠,你最近干什么好事了?”馮遠一怔,張口結舌不知如何作答,心中十分忐忑,臉都憋得通紅。指導員笑了:“你小子是不是偷偷給外頭寄材料了?”原來,《黑龍江日報》的編輯收到他的作品非常喜歡,特意打來長途電話,了解馮遠的政治面貌。

10天后,地處偏僻的連隊收到《黑龍江日報》,上面以四分之一版的篇幅刊登了馮遠創作的《春耕組畫》,這在知青點引起轟動。當天收工后,在土屋昏黃搖曳的燈光和滿屋嗆人的煙火味中,20多個知青興奮地高喊著、歡呼著,將馮遠抬起來拋過頭頂。那一瞬間,馮遠看見遠處窗外晚霞如錦,美麗極了。

那天知青們給了他最高禮遇:“馮遠,你先打飯!”

很快,整個兵團都知道2營14連有個馮遠畫畫好,黨報都登了他的作品。于是,團里的宣傳組馬上把他借去畫電影海報,文工團又借他去畫布景……他還在農閑時參加了團部、師部、黑龍江省、沈陽軍區組織的各種創作學習班。繪畫為他贏得了尊嚴和尊重,感受到被認可的喜悅。

兩次專業成績第一,

卻兩次被大學拒之門外

上世紀70年代初,大學重新開始招生,凡有知青點的地方都有名額,這個消息讓馮遠欣喜若狂。為獲考學資格,本來就不知惜力的他干農活更加拼命。瘦小的馮遠要想跟那些人高馬大的東北知青比干活,無異得扒層皮。但他不在乎:手揮鐮刀在八百米趟子上收玉米,背著一麻袋又一麻袋的黃豆爬高坡,在徹骨冰冷深可沒膝的泥濘中拉著播種車來回六十里……在招考開始時,屯子里的鄉親都因為這個少言寡語的小伙子為人實誠、干活賣力,一致推薦他去上學。那年他報名參加上海戲劇學院舞臺美術專業的考試,畫的是《邊疆的早晨》:薄霧中紫色的白樺林,鵝黃的月亮……技法高超,畫面唯美。專業成績出來他是第一,但錄取的卻是別人,理由是他父親問題不清,學校不能要他。

次年中央工藝美院又來招生,他打聽到其中有“可教育好子女”名額,興沖沖再次趕去考試。這一次,他的專業成績又是第一,卻依然沒被錄取。師部管招生的軍務科長為人耿直,為他鳴不平,多方打聽得知院方又是因為他父親的問題不敢要他。

馮遠的心徹底涼了。

從師部回去,他絕望地在諾敏河邊轉來轉去,萬念俱灰,不知今后何去何從……回到連隊,他一連幾天躲在帳子里不出來,感覺自己就像一個不會泅水的人掉進了黑暗無邊、什么也夠不著的井里,他甚至感到不愿意、也看不到每天照常升起的太陽,希望自己一覺睡去再也不用醒來。

不過此前,他特意去告訴成績排在自己后面的那個知青,讓他趕緊去師部找人:“我不行了,你還有希望,趕緊去吧。”因為他的仗義提醒,那個知青不久被招入中央工藝美院。

因連環畫創作蜚聲美術界

經歷了一系列不公,馮遠沒有被擊倒,只是在小土炕上畫畫的時間更長了。那段時間,他創作了連環畫《撲不滅的烈火》(1974年)。因為喜愛電影,連環畫中大量運用電影語言,構圖不僅有仰、俯的角度變化,還有遠中近景的景別變化,人物造型剛勁有力,在當時普遍程式化、概念化的創作中脫穎而出。作品出版后廣受好評,沒多久,他被總政借調去部隊體驗生活,創作反映活學活用毛主席著作模范紅九連事跡的連環畫《蘋果樹下》(1975年)。

《蘋果樹下》出版后立即受到全軍將士喜愛,并獲當年全國美展優秀獎。一時間,馮遠的名字在部隊盡人皆知。此后,他又相繼出版了《杠棒的故事》《李自成》《上海的早晨》《金窟末日》《鋼鐵邊防線》《小向導》《沈小霞相會出師表》等一系列連環畫。在連隊知青點那個狹小逼仄的空間里,他一任想象力馳騁縱橫,既過足了“自編自導”的癮,更為自己今后創作中的造型能力打下堅實基礎,在美術界廣受稱贊。

歷經坎坷,在學兄幫助下招工進城

彼時已是知青返城高峰期,大多知青都通過上學、當兵、投親、靠友各種途徑相繼回城。當馮遠一次次被借調去搞創作,又一次次重回連隊時,知青點只剩下寥寥數人。以前那種熱氣騰騰,連上茅房都結伴而行的熱鬧景象蕩然無存。因為他優秀的繪畫才能及踏實勤奮的為人,借調他去搞創作的幾個軍區都曾想要他,最終又都因各種障礙不了了之,眼見回城的希望越來越渺茫,那種孤獨、無助更讓他備受煎熬。

一天,在沈陽軍區共同作畫時結識的學兄宋雨桂出差到哈爾濱,特意去看望馮遠。當宋雨桂乘牛車輾轉到了連隊,走進呼呼漏風的低矮土屋,他坐在簡陋破舊的土炕上環顧四周,沉默良久,“馮遠,你必須離開這里。”馮遠不知作何表示,他心里當然想離開這里,可是一次次坎坷經歷,讓他心灰意冷。宋雨桂回沈陽后,向自己所在的遼寧省文藝創作辦公室(相當于現在的文聯)提出要招馮遠。

經歷變故多了,馮遠已習慣用悲觀的心態看待命運,雖然心里非常感激學兄的鼎力相助,心里卻對招工不抱希望。果然,招工過程遇到一個又一個難題。但宋雨桂始終沒有放棄,他不希望馮遠出眾的才華就這樣被挫折消耗掉、浪費掉。在宋雨桂的堅持和努力下,兩年后,招工指標下來了。

1977年初夏, 25歲的馮遠坐著俄式六九嘎斯,準備離開生活了8年的地方,去沈陽工作。知道他要走,連隊很多鄉親都趕來送行。握手惜別,而他,也將鄉親們的形象牢牢印在頭腦中。

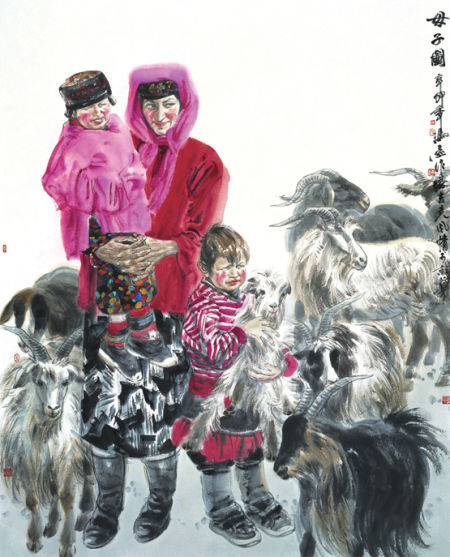

多年以后,馮遠創作了組畫《遠山·拉哈屯的父老鄉親》(2006年)。作品單純以人物頭像和超大尺寸,構成人物形象塑造的視覺沖擊力,給人以強烈震撼。“這一組肖像式的農民形象,改變了新時期以來美術作品中常見的對于農民貧窮與愚鈍的臉譜化形象的呈現,更多地凸顯了當代農民堅毅執著的人性品格與人性力量”(尚輝)。在“作品里,我們看到了‘令人難忘的人的形象’,那是一些具有不可重復、不可代替的個性和生命活力,而且流溢著藝術家關愛之情的人物形象。他們將留在繪畫史中,并且經由繪畫的歷史,駐留于民族心靈歷史的序列之中”(水天中)。

八年的知青歲月不僅讓馮遠的作品更加蒼勁厚重,也在他身上打下深深烙印,使他性格中不僅有江南才子的謙謙儒雅之風,更兼具北方漢子豪爽俠義、“銅琵琶、鐵綽板,唱大江東去”之氣。

幸運女神眷顧,

以中學畢業直接攻讀研究生

1978年春夏之交,馮遠隨辦公室全體人員從沈陽去上海參觀“法國19世紀農村風景畫展”。那次展覽首開“文革”后國外大型畫展在國內展出之風,是當時文化界、美術界一件大事。那些精美絕倫的藝術品讓馮遠眼界大開,更沒想到,此行竟受到幸運女神眷顧。

在參觀展覽時,曾任馮遠連環畫責編的上海人民美術出版社任伯宏將他介紹給當天也來看展的畫家方增先,并向方先生大力推薦馮遠。方增先是中國人物畫名家,當時是浙江美院教授。臨別時,謙和的方先生握了握馮遠的手說:“有空來玩玩。”

雖是寒暄之語,沒幾天,馮遠真的帶了作品上門求教——他太渴望得到名家的專業指點了。方先生看了他的速寫和連環畫非常欣賞,耐心講解并大加鼓勵。方先生突然又問:“為什么不上學?”馮遠一時語塞,不知從何說起。彼時馮遠已26歲,過了考本科的年齡。聽了馮遠的遭遇,方增先建議他直接考浙美的研究生。馮遠愕然,他連想也不敢想。須知當年是恢復高考后第一屆研究生招生,且初試已結束。臨走時,馮遠向方增先深鞠一躬,認為方先生雖是客氣,但對先生的鼓勵非常感激與感恩,心里說:謝謝您了,老師!

未曾想到,愛才的方增先把這件事記在心里,一次次去找國畫系、院招生辦領導,對馮遠的藝術天分贊不絕口,認為他是難得一遇的好苗子。

在方增先的幫助下,同年6月,在阜新出差的馮遠接到長途電話,讓他去參加浙江美術學院中國畫系人物畫專業的研究生考試復試;12月,他以優異成績接到浙江美術學院的錄取通知,以中學畢業直接攻讀研究生。當年的人物畫班只招了馮遠和吳永良兩個人……上學以后,方增先對馮遠曾作出這樣的評價,“他的聰明和勤奮超乎我的想象。他對事物的觀察力和表達力之強也超出我的想象。”

佳作頻出,夯實大家地位

1980年,馮遠完成了長約5米的畢業創作《秦隸筑城圖》,以恢弘氣勢、眾多人物和帶有強烈表現主義的手法,刻畫了秦朝奴隸以血肉之軀修筑長城的既悲且壯的場面,彰顯了他把握重大題材的能力與胸懷。作品獲第二屆全國青年美展二等獎,一等獎為羅中立的油畫作品《父親》。同年,馮遠留校任教。此后,他的藝術創作越來越臻精純,很多美術大展都能看到他有分量的作品,更夯實了他中國畫大家的地位!

熟悉馮遠的人對他的評價多是:為人公正嚴謹、低調內斂,處事縝密周全,嚴于律己、寬以待人。這個嚴于律己絕不是泛泛之言,從他的事業軌跡可見一斑:從事教育工作期間,他教出的學生大多已成為當今中國畫創作領域的實力派與中堅。在文化部期間,他從當代中國文化發展戰略的高度出發,倡議促成了“國家重大歷史題材美術創作工程”和“20世紀美術收藏專項基金”的立項;他主抓的“國家舞臺劇目精品工程”給中國舞臺劇留下一大批經典劇目,為繁榮文化事業、樹立國家形象寫下重要一筆。任職中國美術館館長期間,他提出“中國美術館應成為推介、倡導、引領健康進步的藝術思潮與美術創作,不斷推出具有民族傳統和時代精神,具有藝術魅力的國家級美術精品的重要展示交流平臺”,并聘請館內外專家組成藝術委員會及藏品評鑒、策展和展覽資格審核小組,嚴把美術館展覽、藏品的質量關;他倡導“中國美術館除盡快向世界一流標準看齊外,還負有普及公眾美術教育的責任。美術館不能像個衙門,而應拉近與觀眾的距離,強化服務功能,使之成為大眾文化休閑、娛樂、審美、教育的國家級殿堂”,隨著一系列改革,其成效有目共睹。在中國文聯任職期間,在他的大力推動下,由中國文聯、財政部、文化部主辦,中國美協承辦的中華文明歷史題材美術創作工程已經展開,該工程從公元前至1840年的歷史時期中選取150個重點選題,以中國畫、油畫、版畫和雕塑等形式呈現中華文明史。該工程力爭生動再現歷史,表現重大歷史事件和杰出歷史人物,展示中華科技文化成果、描繪歷代社會風情圖卷,創作出一批具有藝術性、文獻性、技藝精湛,能夠傳之久遠的精品佳作。這也是迄今為止中國最大規模的主題性美術創作工程……工作之余,他在藝術創作上毫不懈怠,他創作的《秦嬴政稱帝慶典圖》《屈賦辭意》《竹林七賢》《畫壇四杰》《紅樓十二釵》《虛擬都市病癥系列》《世紀智者》等力作已成為中國畫領域的經典。

回首在北大荒的8年,馮遠覺得那段經歷已經成為他人生中的一筆寶貴財富,一路走來,眾多師長朋輩的關愛始終讓他感激于心并銘記于心。而今,每每遇見那些帶著真誠渴求目光希望得到他幫助的年輕人,尤其來自底層的孩子,他就盡其所能地給予幫助,并為他們的每一點成功、成就感到由衷欣慰。他在創作中滲透了對人生和藝術的感悟,以及對宏大理想境界和對美的禮拜,希望通過自己的繪畫藝術將對美、對愛的永恒追求傳播出去。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室