今天,我們為什么紀念梅蘭芳

http://www.donkey-robot.com 2014年07月09日09:55 來源:中國藝術報 賈志剛今年是梅蘭芳先生誕辰120周年。我們今天紀念梅蘭芳大師,有緬懷、紀念、重溫的意義,但更為深遠的內涵則是梅蘭芳大師對于我們今天的指導、教誨的現實意義,以及指向未來的歷史意義。

在近幾十年戲曲大量演出著“話劇加唱”這種類型的劇目,戲曲舞臺出現了寫實化、生活化的趨勢,甚至許多人宣稱用話劇來改造戲曲,或戲曲必須大量地借鑒話劇。其實,梅先生在幾十年前就告訴了我們,戲曲表演的最高境界不是生活化、寫實化,而是第一求美,第二神似。

梅蘭芳先生在1949年11月提出了戲曲未來發展所要堅持的創作原則,這就是“移步不換形” 。當年梅先生的主張引來了一片反對之聲。事隔六十年后,重溫梅先生的改革主張,讓人不得不佩服之至。

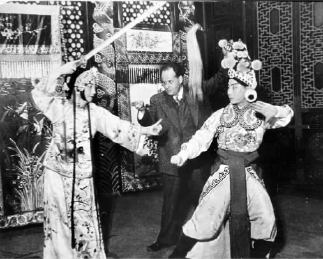

梅蘭芳在蘇聯拍攝《虹霓關》電影片斷,導演為愛森斯坦(中)

有人說,有的書上也說,梅蘭芳第一次把戲曲推向海外,使外國人欣賞到戲曲的魅力。這話不準確,應該這樣說,梅蘭芳較早地把戲曲推向海外,其影響是空前而巨大的。

翻開塵封已久的《申報》 ,我們看到光緒五年1879年5月22日,美國前總統格蘭脫在上海大觀園欣賞戲曲,看的是京劇《賜福》 《加官》 《財神》 《金山寺》 《雙搖會》等。還有俄國皇太子親赴香港看戲等。而在光緒十七年的1891年,也就是梅蘭芳訪日28年前,京劇武生張桂軒應華僑之邀請,隨戲班在日本的長 崎、大阪、東京、神戶等地演了3年多,之后1895年又去朝鮮漢城演出, 1896年又去俄國海參崴、伯力演出,于1908年回國。在京劇走出國門之前,地方戲如高甲戲、瓊劇、潮州戲等已經多次前往東南亞演出,高甲戲最早, 1840年高甲戲的三合興班就已在新加坡、馬來西亞、緬甸演出《三氣周瑜》等戲。盡管如此,走向世界,并產生巨大影響的則是梅蘭芳,無論是1919年、 1924年的兩次訪日演出,還是1930年赴美國演出和1935年赴前蘇聯演出,為京劇乃至戲曲走向世界做出了卓越的貢獻,使世界對“東亞病夫”和“東方 睡獅”另眼相看,令西方世界重新發現并重新確立了中華民族的偉大形象。這當然是值得紀念的,但仍不是我們今天紀念梅蘭芳的全部理由。我們今天紀念梅蘭芳大 師,有緬懷、紀念、重溫的意義,但更為深遠的內涵則是梅蘭芳大師對于我們今天的指導、教誨的現實意義,以及指向未來的歷史意義。僅舉兩點來說明今天的現實 意義與未來的歷史意義。

梅蘭芳在美國與電影大師卓別林

其一,梅蘭芳先生用他的實踐與精湛的表演告訴了我們,什么才是戲曲表演藝術的最高境界。近幾十年來,戲曲大量演出著“話劇加唱”這種類型的劇 目,戲曲舞臺出現了寫實化、生活化的趨勢,甚至許多人宣稱用話劇來改造戲曲,或戲曲必須大量地借鑒話劇。其實,梅先生在幾十年前就告訴了我們,戲曲表演的 最高境界不是生活化、寫實化,而是第一求美,第二神似。正因為此,他才創造了《嫦娥奔月》的“花鐮舞” 、 《千金一笑》的“撲螢舞” 、 《天女散花》的“綢帶舞” 、 《上元夫人》的“拂塵舞” 、 《霸王別姬》的“劍舞” 、 《麻姑獻壽》的“杯盤舞”與“袖舞” 。這些舞蹈姿態充滿著意象化色彩,它不是生活化的,但比生活化更美。翻開《梅蘭芳訪美圖譜》 ,齊如山和梅蘭芳花費數月時間,將梅蘭芳訪美演出劇目中的幾乎所有舞姿與造型拍成照片,再由畫師去畫底稿,經反復修改后才正式定稿。舞譜共畫了二十六卷, 每卷六種,共一百五十六種舞姿,齊如山則從漢唐辭賦的詩文中找到相對應的詞句給每一個舞姿冠名,劇目囊括了《天女散花》 《嫦娥奔月》 《上元夫人》 《廉錦楓》 《霸王別姬》 《千金一笑》 《麻姑獻壽》 《西施》 《牡丹亭·游園》 《貴妃醉酒》的舞蹈身段,其精美的程度與傳神的韻味,令人嘆為觀止。可以說,圖譜是戲曲表演最高境界的范本。這對今天戲曲表演創作具有針對性的指導意義。

其二,今天的戲曲仍然高舉著繼承與創新的旗幟,未來戲曲仍然會融入時代精神,不斷地開拓創新。這是未來發展的方向,可僅僅有方向是無法創新的, 還要有創新所遵循的原則、措施、政策等系統化的方式方法。梅蘭芳先生在1949年11月提出了戲曲未來發展所要堅持的創作原則,這就是“移步不換形” 。當年梅先生的主張引來了一片反對之聲。事隔六十年后,重溫梅先生的改革主張,讓人不得不佩服之至。“移步不換形”生動地概括出傳統戲曲形態漸變的發展規 律,可以說,這是戲曲形態發展變化的重大發現。這種漸變的發展規律不僅僅只存在于戲曲的變革中,在歷史發展的長河里,越是古老的傳統藝術,越是近乎完美的 藝術種類在形態上的變革就越是如此,如中國傳統音樂、傳統書法,甚至包括傳統美食、傳統中醫等等。當然,“移步不換形”并不是說永遠不換形,只是變化采取 漸進的、緩慢的,由量變到質變,當它換形的那一天,人們不覺得詫異與驚訝,會習以為常、心平氣和地去接受并熱切地擁抱它。

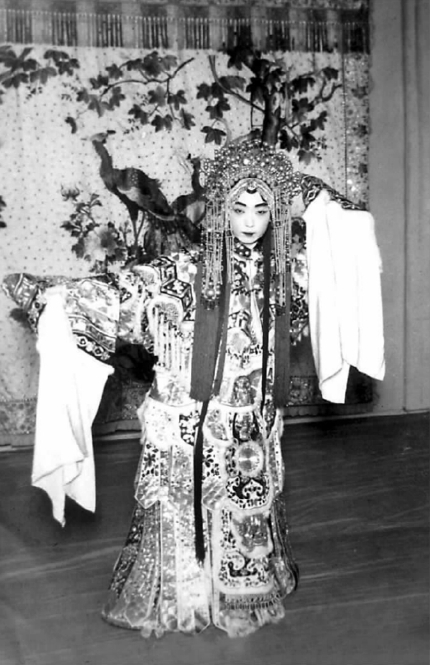

梅蘭芳在日本演出《貴妃醉酒》 ,飾楊玉環

傳統藝術發展的特殊規律來源于對藝術實踐的客觀概括,是對以往藝術活動實事求是的總結,而且是為了指導當前和今后的創作。深刻地認識到這一特殊 規律并自覺地去遵循它、發展它,就會使我們少走甚至不走彎路,使傳統藝術的發展不再去經歷一番艱難曲折,不再去重畫一個個徒勞的怪圈。讓我們借此次紀念的 東風,將戲曲藝術向前推進,以此告慰梅蘭芳大師的在天之靈!

(本文圖片由梅蘭芳紀念館提供)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室