中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

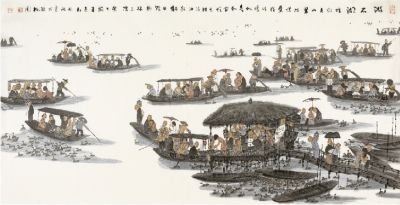

游石湖(國畫) 129×248厘米 2014年

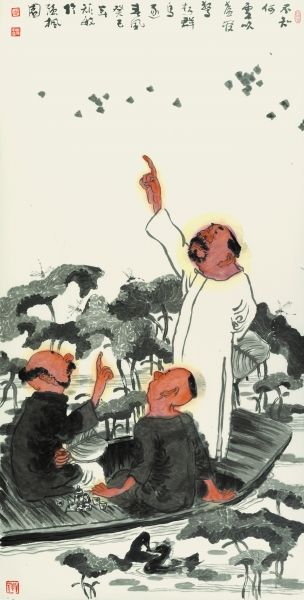

游石湖(國畫) 129×248厘米 2014年 不知何處吹蘆管 驚起群鳥逐春風 (國畫) 136×68厘米 2013年

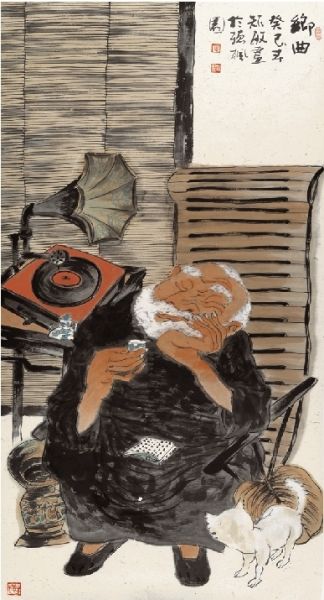

不知何處吹蘆管 驚起群鳥逐春風 (國畫) 136×68厘米 2013年 鄉曲(國畫) 136×68厘米 2013年

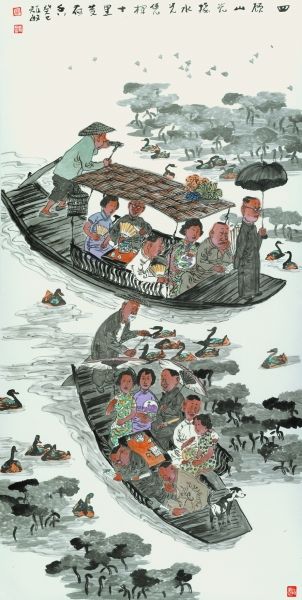

鄉曲(國畫) 136×68厘米 2013年 四顧山光接水光(國畫) 136×68厘米 2013年

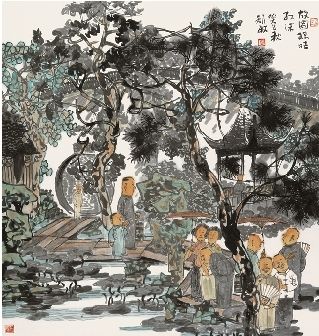

四顧山光接水光(國畫) 136×68厘米 2013年 故園綠暗紅深(國畫) 96×90厘米 2013年

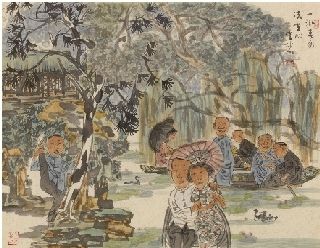

故園綠暗紅深(國畫) 96×90厘米 2013年 一泓春風洗塵心(國畫) 50×66厘米 2008年

一泓春風洗塵心(國畫) 50×66厘米 2008年展覽名稱:片石疊山記——周矩敏水墨畫作品展

展覽時間:七月十一日十時—七月廿三日十二時

展 廳:中國美術館五號廳

主辦單位:中國民主促進會中央委員會、中國美術家協會、中國文化傳媒集團

承辦單位:民進中央開明畫院、蘇州國畫院

16世紀上半葉,吳門畫派進入全盛期。以沈周、文徴明、唐寅、仇英為核心的繪畫藝術群,代表了當時文人畫的最高水平,以至后來的“吳派”畫風成為江南一帶文人繪畫樣式,綿延潤澤了500余年。甚至到上世紀七八十年代蘇州出口創匯的工藝畫幾乎全是仿傳統“吳派”經典作品的圖式。能把文化經典成功轉化為文化產業,可以說明三點:一是吳地人對“吳派”繪畫樣式的自信;二是“吳派”繪畫的文化價值獲得世人廣泛的認可度;三是對傳統優秀文化的欣賞并不受時代阻隔。吳門書畫、吳門中醫和蘇州刺繡成為蘇州三大非物質文化遺產的典范。

近年,蘇州博物館籌劃吳門畫派沈周、文徴明、唐寅、仇英特展(每年推一位)。繼去年沈周展,今年正在辦“衡山仰止——文徴明書畫特展”,作品是從國內外各大博物館借來的,有些作品在其他博物館曾展出過,沒惹眼。蘇博:一個文徴明親自栽種,正繁華茂盛的紫藤花館,舉辦“吳派”展特別接地氣。海內外各地的參觀者絡繹不絕踏入衡山故園,就像我們踏入法國厄普特河畔的小鎮吉維尼去找尋莫奈,去意大利博洛尼亞和喬治·莫蘭迪約會。有一種精神省親、文化尋根的歸屬感。可謂一方水土養一方文化!找到了文化的根源,藝術的生命力愈發燦爛。

蘇州國畫院院長周矩敏,曾是負責蘇州美術的文化官員。無論責任擔當或對專業的認知度,他總能表現出超乎于一般的思維深度。他對吳門畫派的傳承關系和現實意義有著清晰的認識。2007年他組織的“新吳門畫派——蘇州國畫院作品展”進京展取得圓滿成功后,繼而在南京、上海、臺灣等地以及歐美、日本巡展。在2012年他邀請了國內諸多理論名家云集蘇州,參加“吳門畫派論壇”研討會。從理論上去梳理探索“吳門畫派”歷史相承的文化痕跡和現實意義。推動這種文化溯源的目的,就是擔當起“吳派”薪火相傳的歷史責任。

作為吳地后人,周矩敏始終強調“吳派”繪畫應該保持鮮明的地域特色。注重詩、書、畫三者的結合以及多元化的審美意趣,講究筆墨性、書寫性、書卷味的融合亦平日所言之書卷氣。

他擅長人物畫,獨創的“周氏樣式”民國人物給業內留下深刻的印象。據他稱:最早是受豐子愷“緣緣堂”的影響。豐子愷和吳友如是近代以民國人物入畫,并為世人熟知的兩位大師。吳先生的“點石齋”以民國市井風俗入墨,三百六十行細細道來。后來者,凡研究海上民國風俗的無不依此為據。豐先生是漫畫式繪畫本,最著名的《護生畫集》畫了46年,共創作了6冊。為豐先生繪畫本撰文的有弘一、葉恭綽、朱幼蘭、虞愚諸大師,可謂圖文并茂。

矩敏最初是作為遣興畫了一組民國人物小畫在上海藝博會上展出。被臺灣的星云大師偶然看見,即邀請去臺灣辦展。展覽要求圖文相配,主題“散淡人生”似乎與《護生畫集》提倡“愛生敬養”理念有異曲同工之處。具有普世意義的展覽深獲贊譽,百余幅作品被佛光山美術館及藏家全部收藏。從此以后“周氏樣式”的民國人物畫被世人所熟悉。

矩敏的人物畫大都以民國布衣先生入畫。他說:布衣文人,這種“散淡人生”的生活狀態,具有更廣泛的知識平民式的生存典型。這種看似“無為”而實質“有畏”的處世心態,在不自覺中形成一種行于“散”心求“淡”的生存表象。因此他筆下的布衣形象大都類似“溫飽有余,富嫌不足”的中產階級。雖不求仕途的暢達,卻不失士人的度量。品茗、閑釣、弈棋、賞花、讀書、雅集、書畫等,營造出一種輕松散淡,帶有幽默意趣的理想化境界。這種淡然生活,泰然處世的精神追求,仍具有現實意義。

矩敏是學院派畫家,因此,憑借堅實的造型功夫成功地把客觀形態轉換成意象形態。他的繪畫語言既具強烈的個性符號又合乎筆墨法度。他視野開闊,畫筆涉及題材廣泛,印度印象、西藏風情、當代人物、歷史事件,興致所至不羈陳規。全然沒有“一招鮮”貫之終身的顧慮。他在堅持個性圖式時往往能把其他畫種的優點不露痕跡地經營到自己的畫面中,給人一種天成自然的視覺圖像。

作家用文字說事,畫家用畫筆忬情。文以載道,先要把事說清,畫要寄情,必須是好畫,否則理不明情何寄。觀矩敏的畫,有事亦有情。慢慢讀畫,常常能咀嚼出富含哲理的甘味來。這種追求、這種形式或許給當代文人畫寄情載道提供了一種有益的借鑒。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室