中國作家網(wǎng)>> 美術(shù) >> 美術(shù)動態(tài) >> 人物 >> 正文

白明:很中國,很現(xiàn)代,很享受

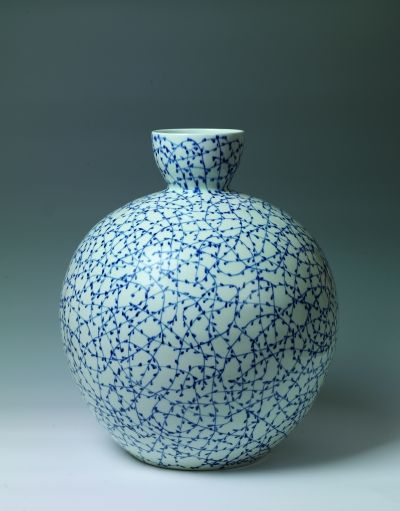

http://www.donkey-robot.com 2014年07月07日10:55 來源:中國文化報 即將在法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館展出的白明作品

即將在法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館展出的白明作品 即將在法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館展出的白明作品

即將在法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館展出的白明作品人物名片

白明,1965年生,江西余干人,畢業(yè)于中央工藝美院,現(xiàn)任清華美院陶藝系主任,清華美院美術(shù)館執(zhí)行副館長,中國國家畫院陶瓷藝術(shù)研究所副所長,中國美協(xié)陶瓷藝委會秘書長,系聯(lián)合國教科文組織國際陶協(xié)IAC會員,中國油畫學(xué)會會員。

時值中法建交50周年,2014年的中法文化交流活動有些讓人目不暇接。年近知天命之年的白明,也將于7月10日至8月3日在法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館舉辦他的個展“白明——繪畫與陶瓷作品展”。由中國對外文化交流協(xié)會、巴黎中國文化中心、巴黎亞洲藝術(shù)博物館共同主辦的這一展覽,不僅被列入中法建交50周年重點項目,同時將由法蘭西學(xué)院提供學(xué)術(shù)支持,法國郵政局也將專門推出珍藏郵票,并在法國各大媒體進(jìn)行深度推廣。

展覽將近,白明在忙碌之余,接受中法媒體的訪談,闡釋了他的藝術(shù)理念。

法國巴黎亞洲藝術(shù)博物館館長Christine SHIMIZU女士專門從事陶瓷藝術(shù)研究,她在廣東的一個展覽上“發(fā)現(xiàn)”了白明。在她看來,中國當(dāng)代藝術(shù)雖然從上世紀(jì)90年代起充滿活力,并打開了中國藝術(shù)通向國際市場的大門,但少數(shù)知名藝術(shù)家吸引西方大眾眼光的同時,也在一定程度上掩蓋了中國藝術(shù)的多元性和復(fù)雜性。藝術(shù)市場中更能吸引人也更容易被西方社會接受的是那種“被漢化”了的波普藝術(shù)。

“在很長時間里,那些需要更深層次的文化積淀以及追溯審美根源才能被鑒賞的作品卻被藝術(shù)市場的參與者所忽視。直到最近幾年,這過去30年的中國美術(shù)史才得到一定程度地改寫。”Christine SHIMIZU說,白明的藝術(shù)創(chuàng)作雖然遠(yuǎn)離標(biāo)簽符號,但始終保持著內(nèi)在的連貫性,反映出他對中國藝術(shù)傳統(tǒng)性與當(dāng)代性的綜合思辨。

1994年,白明從大學(xué)畢業(yè),彼時正是中國當(dāng)代藝術(shù)從地下走向聚光燈,并在西方社會引發(fā)中國熱的年代。白明說,對西方藝術(shù)擁抱式的學(xué)習(xí)讓這代藝術(shù)家在思想上有很多困惑。受到時代新風(fēng)的影響,每天都在思考如何讓自己的作品更當(dāng)代,如何更直接、更深刻地關(guān)注社會問題。當(dāng)時雖然追求過“畫刺激畫面”,但白明因為學(xué)習(xí)陶藝的專業(yè)背景,更多接觸的是中國古代的陶瓷藝術(shù),古代藝人在造器之外傳達(dá)的哲學(xué)讓白明欽佩,而在細(xì)心品味宋代瓷器的時候,他從中感受到了一種令人震撼的安靜氣質(zhì)。

白明說,如果我當(dāng)初按照大家追隨的西方概念一直走下去,也許現(xiàn)在自己也是中國“當(dāng)代藝術(shù)”的成員。但此后他20年走了一條藝術(shù)回歸之路,時至今日,他更坦言,看過了西方各種流派藝術(shù)大師的作品,還是中國藝術(shù)的氣韻更能深入地打動自己。

白明說,我們這代人的藝術(shù)一直是伴隨著困惑成長的,既不像上一代藝術(shù)家那樣處于特定的環(huán)境之中,風(fēng)格盡可以單純;也不像下一代藝術(shù)家那樣生長于開放年代,可以自由不羈地探索。他在思索時間給我們留下了什么,空間的變化給我們帶來了什么,今天的每一個藝術(shù)家都在努力找到自己的創(chuàng)作語言,思考如何表達(dá)的問題,但在深厚的藝術(shù)背景上有一點點創(chuàng)新都很難,“你一動,就發(fā)現(xiàn)你的路前人已經(jīng)走完了。”

藝術(shù)創(chuàng)作可以從模仿起步,但有了基礎(chǔ)就不能滿足于“像誰”,要努力做到“不像誰”,而最后要還做到不要像曾經(jīng)的自己。白明說,創(chuàng)作之中一定要思考“自己為什么這么做”,這也是他在教學(xué)中經(jīng)常對學(xué)生的提問。“你不必對他說‘你不應(yīng)該這么做’,當(dāng)你不斷問他‘為什么這么做’的時候,他就會慢慢接近本心。”

近年來,在藝術(shù)市場的引導(dǎo)下,不少畫家將自己的國畫作品移植到陶瓷上,“畫瓷產(chǎn)業(yè)”頗為紅火。在白明看來,簡單地將宣紙上的中國畫移植到陶瓷上很難獲得應(yīng)有的視覺效果,因為陶瓷有其特定的空間性,“不能做完了之后只能讓人看一面”。白明說,在瓷作布局上必須考慮到對空間的整體把握,他的創(chuàng)作大多時候不打底稿直接創(chuàng)作,但要追求無論從哪個角度看,都有很好的視覺效果。

在白明看來,“跨界”并不是問題,他本人也在陶瓷、油畫、水墨等領(lǐng)域跨界。他說,基于不走重復(fù)路的追求,當(dāng)一條路在特定時間里自己很難突破時,跳出來,通過別的藝術(shù)形式也許可以獲得啟發(fā)。

學(xué)習(xí)西方藝術(shù),但畫油畫時要提醒自己不要太西方;繼承傳統(tǒng)藝術(shù),但畫水墨時要提醒自己不要太傳統(tǒng);研究制瓷工藝,但做瓷器時又要提醒自己不要太工藝。白明說:“所謂注重傳承,不是指傳承某種樣式,而是要傳承其中的審美精神。”今天的創(chuàng)作要與傳統(tǒng)有所呼應(yīng),并且在深厚的文化基礎(chǔ)上以獨特的藝術(shù)語言表達(dá)自己最熟悉、感受最深刻的東西,應(yīng)該“讓西方人覺得很中國,讓中國人覺得很現(xiàn)代,讓自己覺得很享受”。白明說,人們常把中國文化比作長江、黃河,但正如長江、黃河之水長流長新,他希望自己的創(chuàng)作可以是中華文化這條大河流到今天的一滴水。

Christine SHIMIZU說,白明的創(chuàng)作與景德鎮(zhèn)的很多藝術(shù)作品不同,不僅在于他沒有簡單重復(fù)模仿傳統(tǒng),也在于白明在陶瓷藝術(shù)的每個創(chuàng)作過程中都努力參與其中,投入自己的情感。采訪中,白明對自己作品的情感時常溢于言表。他的微信中有一組陶瓷出窯時的照片,一行文字:“開窯,得滿心歡喜。”記者 朱永安

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室