中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

白先勇:文化是兩岸交流的最大公約數

http://www.donkey-robot.com 2014年06月21日16:02 來源:南方日報 劉長欣 陳成再次為父寫書,在京接受南方日報記者專訪

白先勇:文化是兩岸交流的最大公約數

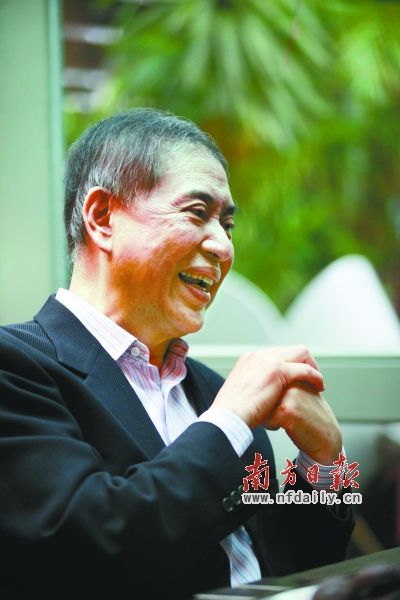

白先勇。陳建仲 攝

白先勇。陳建仲 攝 白先勇。陳建仲 攝

白先勇。陳建仲 攝老一輩的讀者在讀白先勇的小說時,會說他是國民黨高級將領白崇禧的兒子,而新一輩的讀者在看白崇禧的歷史時,會說他是臺灣作家白先勇的父親。近年頻繁往返于兩岸三地的白先勇,在這兩年中,談及的話題不僅包括昆曲,還有父親白崇禧。

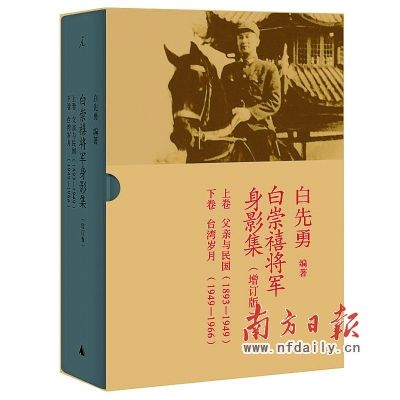

繼2012年推出《白崇禧將軍身影集》之后,白先勇關于父親的新作《關鍵十六天》近期也將由廣西師范大學出版社出版。這兩本書,讓此前專注于文學寫作和昆曲推廣的白先勇開辟了一個新的領域:歷史寫作。

白先勇說自己并非史學家,但他覺得外界對父親有很多誤解需要厘清,同時,為父寫書也是追憶父親的一種方式。雖然“我為我父親寫書,一定是為我父親講話的”這句話,白先勇時常會提及,但他也認為,“歷史不能隨便講,要讓史料說話。”

很多人認為,白先勇早年的文學作品與現今的歷史作品有著難以割舍的“血緣”關系,如今白先勇也是這么覺得了,“我心里有歷史意識的存在”。

日前,77歲的白先勇在京接受了南方日報記者的專訪。退休多年,本想“云游四海”,可現實不允許“倦鳥歸林”,白先勇還要尋找昆曲的“傳承人”。白先勇認為文化是兩岸交流的最大公約數,而傳統文化是兩岸文化交流的紐帶,他強調我們亟待一場文化復興,“我推廣昆曲,是在做一個試驗,試試看,我們的傳統文化還有沒有回春的那一天。”

談歷史寫作

抽掉歷史,文學就失去了分量

南方日報:一位劇作家評價說,您當年的《臺北人》是用文學書寫歷史的滄桑,而2012年出版的《白崇禧將軍身影集》是用歷史書寫歷史的滄桑。那對您來說,您怎么看待文學與歷史的關系?

白先勇:當年我的文學作品都是靠潛意識完成的,《臺北人》本身就有歷史的架構,講的是民國的興衰。這本書賣了幾十年,別人是通過它,來想象我所描寫的臺北。雖然兩本書相隔了五十年,但兩者之間有非常深的關系,后者寫的歷史反過來為文學作注解。如果將兩本書合在一起看,可能有人會覺得“真相大白”了,了解到原來我心里有歷史意識的存在。其實我的小說寫作,自覺不自覺地,都有歷史意識。

在我看來,文學與歷史的關系十分密切,如果抽掉歷史,文學就失去了分量。比如西方的史詩,也都是有歷史的因素,中國文學中的歷史感,憂患意識很深,比如詩圣杜甫,以詩論史,因為有歷史感,所以讀起來很沉重。

南方日報:比較之下,您更喜歡文學寫作還是歷史寫作?若回到幾十年前,您覺得能寫歷史嗎?

白先勇:那不行,沒辦法,那個時候還沒達到那種程度,這需要有一定的人生經驗。文學比較直接,是感性的,而歷史非常理性,有根有據。對我來說,兩種寫作我都喜歡,而且我覺得我具備進行兩種寫作的能力。其實我對歷史的興趣一直就有,我很喜歡讀《史記》這類的歷史著作。

南方日報:您的歷史寫作均是為父親白崇禧將軍而寫,那您為父寫書的基本態度是怎樣的?

白先勇:我為我父親寫書,一定是為我父親講話的。但是另一個方面來看,誰能比我更了解我父親?肯定是我了解我父親,所以我替他說話也很有權威性。比如這本《關鍵十六天:白崇禧將軍與二二八》,我了解父親對“二二八事件”的基本態度,他曾親自跟我談過。

但雖然我會有我個人的看法,可是在寫書方面要憑史料,當時做過什么事情就講什么,沒做過就不講。尤其是關于那段歷史絕對不能隨便講,所以這本書我是讓史料說話,每一句都有根有據。這本書已經在臺灣出版,還好,從目前來看,反響很正面。

南方日報:在臺灣,您與父親相處的11年,應該說是你們交流最多的時候了吧?他對子女的教育方式是怎樣的?

白先勇:那時我哥哥姐姐都不在臺灣,弟弟又小,我比我六弟大五歲,比我七弟大七歲,所以父親把我當成傾訴的對象。我父親是一個儒將,古書念得很通,他們那一代人受很深的傳統教育,而我對天下大勢、歷史很感興趣,跟他也很談得來。我們聊歷史方面的話題比較多,他還很關心我在寫什么文章。但人們往往在年輕的時候不太愛聽父親的話,年紀大一些了才會更多地去了解父母。現在想來很可惜,沒有聽他聊更多的東西。

以前不覺得,年紀越大,我越覺得自己像父親了。他做事很認真,鍥而不舍,很少半途而廢,而我也是意志力很強的人。我父親有一個特點是能跟他講理。假如能說服他,他是會聽的,比如當初我棄水利學文學,就說服了他。我很感激他,他對我比較寬容,這對我信心的建立很重要。也許他對我寬容,是因為我看起來像一個乖兒子(笑),其實分析起來我認為原因有兩點,第一是我小時候患過很嚴重的肺病,因此父親對我很寬厚,另外我功課好,常常考第一。我們家就是這樣,父親說過,只要功課好,做什么都可以原諒。

南方日報:《仰不愧天:白崇禧傳》進行得怎樣了,為何會寫了這么多年?

白先勇:慢慢來,一本本地寫(笑)。有了《白崇禧將軍身影集》和《關鍵十六天》這兩本書,我對我父親也算有了交代了。他的傳記寫起來太復雜了,他和蔣介石四十年的關系,分分合合、恩怨情仇、悲歡離合寫不盡,很有意思,也應該好好寫一寫。

南方日報:那您還在醞釀新的文學作品嗎?很多年沒看到您寫的小說了,您覺得什么東西現在能觸動您寫小說?

白先勇:現在腦海里的故事太多了,畢竟每個人都是一部小說。目前醞釀最成熟的是關于時代的故事,講的是1949年的大反轉時代。但具體不能再透露了,寫出來才算數。

談文學寫作

寫小說,關鍵要寫人性人情

南方日報:從您二十多歲開始寫的作品來看,文字雕琢得很具有中國風格,是刻意而為之的嗎?

白先勇:我希望把傳統和現代,中國和西方融合起來。以前做這個事情的時候我是無意的,但現在是有意的。當然我要強調的是,我絕對不是反對、排斥西方,西方有很了不起的成就,當然要去學習,要去欣賞。但我們不能把自己的根丟掉。不知己,不可能知彼。

南方日報:您常常會強調中國古典文學尤其是《紅樓夢》對您的影響。

白先勇:對,這才是正宗的中國古典文學,包括《三國演義》、《水滸傳》、《西游記》等名著,它們才是正宗的東西,但我們把這些丟掉了。我想若要寫小說,首先要看這些名著。現在年輕人愛看連續劇,不喜歡看古典、經典的小說。在臺灣也一樣,年輕人不耐煩看《紅樓夢》,這也是臺灣大學讓我去開課講《紅樓夢》的原因。本來我退休后,什么都不想教了,想云游四海,哪知道比別人還要忙十倍,又被“綁”著去臺大開課。上課時我就對學生說,不行,一定要看《紅樓夢》這本天書,而且要從頭看到尾。

南方日報:似乎“五四”時期的文字風格對您影響并不大?

白先勇:“五四”之后的白話文,不是很成熟,而且常常受西方翻譯的影響。反過來也會認為我們自己的古典小說老舊、陳舊,要學時髦。那一代白話文的確又很幼稚的,比如巴金早期的作品,以及郭沫若的作品,他們那個時候的白話文有點文藝腔。

南方日報:但您很喜歡魯迅?

白先勇:魯迅厲害了,比他們老練。他近四十歲才開始寫作,雖然他反傳統,但他自己古書念得多。我覺得他那有點別扭的文體,還是很有味道的。

南方日報:那您有關注的年輕作家嗎?對于年輕作家您有什么建議?

白先勇:我看過一些臺灣新生代作家的作品,他們是新的風格,新的寫法。大陸方面,韓寒的作品我也看過,但我關注較多的還是中生代作家,比如蘇童、王安憶。

我的看法是,寫小說最關鍵的是要寫人性人情。除非有一天發明一種藥,讓人吃了之后變成外星人,否則,人性人情是不會變的。與幾千年前的《詩經》、《楚辭》比較,人的喜怒哀樂、生老病死的現象沒有變,所以抓住這種永恒不變的東西沒有錯。一本好的文學作品,世世代代的人都在看,是因為它講的是人性,這是最關鍵的。

我有一本小說《孽子》,寫了三十年了,最近改編成了三個半小時長的舞臺劇。前段時間在臺灣演出,一共演了11場,這個戲讓觀眾哭成一團,大家沒想到會有這么感人。很邪門的是,連我自己都被感動了。這太滑稽,太荒謬了!這是我自己寫的東西,把我自己感動得掉淚。為什么會讓人感動?我想可能因為這個戲觸及的情感,涵蓋了父子情、母子情、兄弟情、愛情等各個層面,加上演員演得也好,形式對了。當然我認為,最重要的還是人倫。若現在一本小說,寫的是親情或者是愛情,很動人,還是會有人看的。

談兩岸文化

文化復興,應該從教育開始

南方日報:近些年,您頻繁往返于兩岸三地,您認為兩岸交流的最大公約數是什么?

白先勇:最重要的是文化,兩岸同根同源,文化相通。我希望中華民族在21世紀一定要進行一次文化復興,這是對我們整個民族的救贖。

21世紀對我們來說很重要,能不能復興文化很重要,這需要全民共識。從19世紀末到20世紀,西方人說了算。那我們過去的幾千年輝煌去哪了?我們都是同一個民族,一定要呈現我們輝煌的歷史。傳統文化不是靜止的,而是流動的,應該在保留精髓的基礎上不斷吸收新的元素,應該給我們的傳統文化適當的養分,把過去的源頭與現代接起來,讓它重新回春。其實我做的青春版《牡丹亭》就是這個想法。這些年,我在推廣的昆曲等于是一個試驗,一個載體,試試看,我們的傳統文化還有沒有回春的那一天。

南方日報:在您看來,傳統文化是兩岸之間文化交流的一個紐帶?

白先勇:對。在文化上,如果大家都有共識,真的要努力復興我們的文化,那就可以了。不知道你們是不是認同,我覺得,這十年來我們推廣昆曲的意義在哪里?它的意義是它是兩岸合作的“大文化工程”。但現在只有我一個人做,希望更多的人能參與。

目前我還替香港中文大學、中山大學設立了昆曲中心,明年臺灣大學也會設立,如此一來,中港臺都有昆曲中心。我希望學校能將昆曲當做一個文化課程、啟蒙課程,讓學生喜歡,又有戲看,又能聽課。講文化復興,應該從教育開始,從學校開始,這是我所能做到的事情。

南方日報:您認為兩岸文化交流現在處于什么階段?

白先勇:從表面來看,已經相當頻繁。臺灣方面,對于瓊瑤的小說、影視劇,還有周杰倫的流行歌,很多大陸人都很喜歡,當然也包括臺灣的文學、戲劇,但受眾相對小一些。大陸的文化也影響了臺灣,很多臺灣人看大陸的連續劇,比如《甄嬛傳》我就從頭看到了尾,還有《雍正王朝》,此外,很奇怪的一點是,臺灣人也很喜歡大陸的昆曲、京劇。但是我覺得還遠遠不夠,必須實現真正的文化交流。同時我認為,應該讓臺灣人慢慢地意識到,兩岸是同根同源的民族,要增進民族認同。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室