中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

山外之山——談山水畫創作

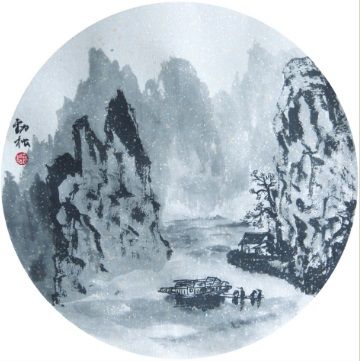

http://www.donkey-robot.com 2014年06月17日14:14 來源:中國作家網 蔡勁松 漁鷹唱晚

漁鷹唱晚 獨釣青山

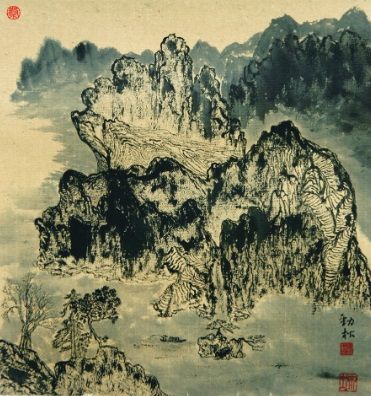

獨釣青山 青山音淼圖

青山音淼圖 山水日記之十

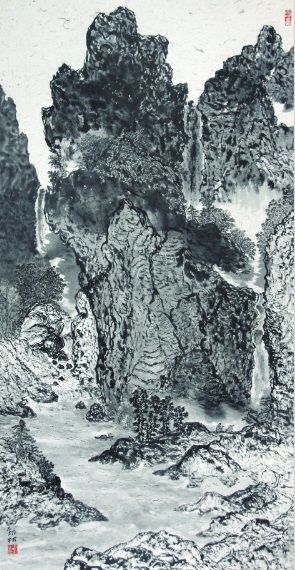

山水日記之十 山深云渡

山深云渡 空山細雨之一

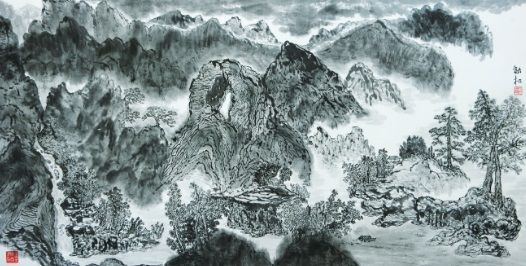

空山細雨之一 空山細雨之二

空山細雨之二30多年前,我坐在家門口的小木凳上眺望,烏江對岸的萬勝屯山嶺險峻,方圓數里絕壁陡峭,巍巍然橫亙于眼前。我暗自驚嘆,這山之高偉,這山之雄遠,竟然把我的視線遮擋住了。那時候剛剛學會“屏障”一詞,我曾造句道:“萬勝屯山峰連綿不絕,如同烏江明珠思南的屏障。”那似乎是我認識山水的初始。然王昌齡有詩云:“石脈盡橫亙,潛潭何時流。”我當時并未意識到,眼前的萬勝屯山峰以及身后的五老峰,早已像潛潭暗流一樣淌進我體內的毛細血管——山的記憶與印象,首先以“屏障”的姿態,在我心中打下深刻的烙印。

烏江兩岸的山峽,其實一直緊緊包裹著故鄉的血脈,當然也時常左右我思維的脈動,浸潤我游子般的心靈。我現在畫山水畫,每每面壁相向、鋪陳宣紙,運筆走勢之間,恍然隔空,心隨山籟——在我的潛意識里,山是有靈魂的。她常常叫醒我,喚我的小名,引領我的筆端,淋漓盡致地皴巖抖坡、游走阡陌,我只身度外心卻在場。正如最近我常對學生們所說,山水畫創作最要緊的,是身心的自覺投射和精神的完全融入。

我的人生歷程告訴我,對故鄉山水的隨想及回憶的反復沉溺,其實正是一種回歸自然的創作方法,這或許帶有點隨意性、意象性,更多還屬于精神描摹的范疇。我以為,這一范疇的確立與擴散,注定與個體生命經驗及心靈軌跡相關聯。慶幸的是,我生長過程中接受的自然饋贈,雖艱辛卻飽滿、富足,讓我在我的人生哲學視域中,山如同穿越時空的意象存在,水則是時間深處的情感沉積。在我的自然生命歷程中,山是精神之根,是樸拙的基因、挺拔的大地,時而沾染著靈氣乃至霸氣;水為靈魂之詩,是本性的音符、滋養的氣韻,無時無刻透著深邃和驚嘆……

過去很長一段時間,中國傳統山水畫通常被認為隱含著某些神秘的文化氣息和審美特征。董其昌從梳理畫史的面貌出發,將中國山水畫歸結為南北宗,認為“南宗畫”即文人畫,出于“頓悟”因此倍加推崇,而“北宗畫”多從“漸識”即勤習苦練中產生。今天看來,這實在是中國畫發展過程中超越困境、尋求突破的主觀構建與歷史誤會。近代以來,在諸多研究中,宋元明清山水畫家們的形象,都有著較深的文化學養。他們不諳世事,過著與世無爭或無以為爭的寂寞生活,山水畫只是他們抒發胸臆、寄托情懷、排解郁結的一種途徑。于是,他們常常被冠以文人畫家的身份。概覽傳世宋元明清的文人山水畫,我以為中國畫的變遷其實是經歷了一個從畫人、畫跡、畫意到畫史、畫觀、畫魂的遞進,這種遞進又具有時代性、社會性乃至文化的通透性。在這個意義上,與其泛泛地將這些畫家的山水畫定義為文人繪畫,還不如歸類于人文繪畫為好。

人文其實是一種見解和主張,是一種歷史陳述和文化表征。人文當然更是一種根植于內心的涵養,一種樸質的、本源的文化自覺,一種對自然的觀照、對生命的關切,以及對生生不息之生命景觀的情感延續。

陳衡恪曾言:“蓋藝術之為物,以情感人,以精神相應者也。有此感想,有此精神,然后能感人而能自感也。”故而,人文山水畫的核心或要旨,取決于畫者創作過程中的自我情感開掘和反省,在回溯傳統的同時,是否懷揣對山水自然的赤誠和敬仰之心,是否不斷注入人文價值和時代氣度,是否在筆墨探索和藝術表現中寄寓精神理想與永恒的生命情感。

在我的山水畫理念中,圖景構成是自覺生發、自然奔涌而出的;筆墨意趣是拋棄華麗、遠離浮華和炫技的;創作立場是具有心源性選擇、生長經驗與精神臆想指向的。山水畫,終究該浸潤著自然的率性、人文的層級和時間的深度——尤其是,在時間的深處,山水可跟隨筆墨的自由、暢達和貫通而進化,反之就會因筆墨的庸俗而黯然失色乃至消沉。技術層面的山水畫創作,不僅該知道從何處開始、又如何起筆,更為重要的是對怎樣收尾、于何時結束應成竹于胸、昭然若揭。

在時間深處,繪山外之山,尋本心的悟道。

在時間深處,臨水中之水,養血脈之生氣。

話說“三十年河東,三十年河西”。望隔岸江山,我心澎湃;開掘造化,筆墨生瀾。

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室