中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

春日的“劇情”(溯石)

http://www.donkey-robot.com 2014年06月06日11:50 來源:中國作家網(wǎng) 溯石

春天總是最戲劇化的時節(jié)——雨打風(fēng)吹與鶯飛草長,落英繽紛與萬紫千紅,殘酷與浪漫在對峙中彼此凝望,有詩者道:“四月是最殘酷的季節(jié)”,而“五月的鮮花開遍原野”; 春天的空氣中總是彌漫著濃烈的戲劇因子——最動人心懷、令人銘記的戲劇事件也總是在春天發(fā)生。2014春日的戲劇也有著豐富的“劇情”,其中不乏歷史的光影,世事的寫真,更有“首屆天津曹禺國際戲劇節(jié)”上當(dāng)今世界高端前沿戲劇的驚鴻一瞥。

《吳王金戈越王劍》( 北京人民藝術(shù)劇院):觀眾/上帝笑了……

31年后,依舊春日,北京人藝的舞臺上重現(xiàn)《吳王金戈越王劍》。導(dǎo)演藍(lán)天野先生已是年近九旬。

前來觀賞者,一小部分是因為記憶中封存著與它有關(guān)的某種不滅記憶,懷著一顆與歷史干杯的追念回望之心。同一作者的電影《苦戀》(《太陽與人》)曾引起過巨大社會風(fēng)波,它為作者帶來了深重劫難,也帶來了莫大榮耀。這一新編歷史劇延續(xù)了作者一貫大膽介入現(xiàn)實的批判精神及詩意雋永的藝術(shù)風(fēng)格,當(dāng)年在受到高度關(guān)注的同時仍是命運多舛,最終黯然退出舞臺。

由于北京人藝近期推出了“親子優(yōu)惠”活動及“學(xué)生公益專場”,對此劇的前史近乎一無所知的青年觀眾構(gòu)成了觀賞主體。與31年前相同的是,舞臺之外都上演了懸念叢生的“戲外戲”;不同的是,“戲外戲”的主要角色從觀念僵化的保守前輩變成了朝氣蓬勃的年輕后生。這些后生既無知又博聞,既天真又世故,這樣的戲劇對他們而言是新鮮陌生又奇異隔膜的。于是,在演出的近半時間里,他們爆發(fā)出了覆蓋全場的陣陣笑聲。這笑聲,既有呼應(yīng)幽默詼諧處的會心之笑,更有譏嘲不屑的訕笑,誤當(dāng)搞笑噱頭之時的哄笑。前來追懷歷史的觀眾,被淹沒在這年輕而恣意的笑聲中面面相覷,臺上的表演者們面對臺下突現(xiàn)的過度反應(yīng)不明所以而忐忑異常。

有種說法,觀眾即上帝。那么,臺上一思考,上帝就發(fā)笑——此刻成為這部復(fù)排歷史劇的現(xiàn)場寫照。或許當(dāng)年思考的命題在今天已成為公理和常識,看到劇中人還在大費周章地去分析辨識,因而顯得笨拙迂腐?或許年輕一代早已“脫敏”,更甩掉了“影射”之類的有色眼鏡,而那個時代創(chuàng)作中概念化、簡單化的痕跡卻被他們加倍放大而難于消受?或許那種高屋建瓴以史為鑒的宏大史詩敘事確實嚴(yán)肅得太正經(jīng)、詩意得太幼稚、思辨得太線性……在這些笑聲里,可能遺落了對一個宏闊時代苦難史與局限性的感受和理解,卻也可能彰顯了時代的進(jìn)步,歷史的跨越。

《吳王金戈越王劍》綻開在上世紀(jì)80年代寒冰已破春意漸濃的文化復(fù)蘇、思想啟蒙的時節(jié)里。那是一個高度精神化也過于政治化的時代,彼時文藝作品的命運常常是時事政局遷變的晴雨表。無論優(yōu)劣得失,戲里戲外,《吳王金戈越王劍》都可以看作是那一特定歷史時期的典型戲劇樣本。于今來看,《吳王金戈越王劍》中仍有值得珍視總結(jié)的美學(xué)特色與精神品質(zhì)。此劇皆以虛化而寫意的筆法完成,精簡而鮮明,富有象征特色。劇中時見幾許跳動著的簡括妙筆,輕輕點染,洗練傳神,思之難忘。尤其“訪美”一場中范蠡與西施相遇相知的片段,是鑲嵌在《吳王金戈越王劍》上的一顆珍珠,它的故事來源雖為演義傳說,卻清新怡人。此一主題,一詠三嘆,變奏回旋,真是“美如瑤琴”。 作者筆涉西施之時,似乎詩心愛意大作,寫下了那一時代話劇中最動人的愛情場景。

此劇當(dāng)年還曾引起過關(guān)于“歷史意識與道德批判”的爭鳴,在如今的“小時代”里,瑣碎細(xì)屑與小我小調(diào)橫行,無論歷史意識還是道德意識,似乎都已成稀缺之物。有些人對所有“大號”東西都過敏,將真崇高與假大空并置嘲笑;一涉意義價值,便覺“說教”,只能感受生命之不可承受之輕,卻難以領(lǐng)悟不可承受之重。此劇復(fù)排,正是驀然回首之機(jī),會再次發(fā)現(xiàn):思想的觸角、批判的激情、創(chuàng)新的銳氣,恰曾是中國話劇真正擁有過的驕傲——那么,對此且當(dāng)善自珍重,化作永遠(yuǎn)的堅守。

《朱麗小姐》 (德國柏林列寧廣場劇院):技術(shù)/理論是灰色的

它被譽為“當(dāng)今世界最好的戲”,“刷新了當(dāng)代戲劇的高度”,其導(dǎo)演之一是倫敦奧運會開幕式的視覺總導(dǎo)演。觀覽如此最新最潮最值得消費最值得附會的當(dāng)代超級“西洋景”,正所謂“髦得合時”,故它引起的觀看熱潮與媒體熱捧便既出乎意料之外,又合于情理之中。

斯特林堡的這部僅有三個角色的小型“室內(nèi)心理劇”,在電子新時代獲得了“自然主義”的極致延展。不足80分鐘的演出時間里,每個隱在原作文本中的有形無形之物都獲得了平等的亮相機(jī)會,連同完成一部影片拍攝的臺前幕后的諸多技術(shù)性操作過程也被直觀呈現(xiàn)。劇場化為電影拍攝大棚,所有演員集體兼職場工,表演與技術(shù)嚴(yán)密焊接,戲劇與電影攜手同行……舞臺被劃分為現(xiàn)場表演區(qū)、實時電影放映區(qū)、同步擬音區(qū),精密如一臺德意志型號的尖端儀器。影像制作亦精良精致精巧,具有十足的瑞典風(fēng)情、伯格曼意境。一向被認(rèn)為是斯特林堡帶階級偏見與性別歧視塑造的毫無心肝的庸碌女仆克里斯婷反轉(zhuǎn)為全劇的女主人公及全部事件的目擊證人。但是這種被贊為“底層視角的改編”, 是藉由6位演員,3位現(xiàn)場攝影師,2位音響師,3部攝像機(jī)協(xié)作完成的……其創(chuàng)作理念所追求的階級批判、“普羅”精神與女性主義立場——這些“平等”意識的實現(xiàn)實在足夠奢華,手段與目標(biāo)似成悖論——它疊床架屋的很“中產(chǎn)”,繁復(fù)華貴得很“資本”,在丹麥詩人克里斯滕森《字母表》的映襯下,女仆克里斯婷也沉靜幽深內(nèi)秀得很“精英”。

這部重構(gòu)的《朱麗小姐》的欣賞機(jī)制首先必須建立在觀眾對原作內(nèi)容耳熟能詳、對其中人物及其動作語言如數(shù)家珍的程度上,否則很難盡覽其妙。在這個基礎(chǔ)上來看的話,這部多媒體戲劇更近乎一種樣式主義的純視覺藝術(shù),類如時裝發(fā)布會上最新的華服展示。時裝也正是資本奢華與工業(yè)革命的產(chǎn)物,是與實用性逐漸徹底分離的、雖具個性但有易變特性的純形式的時尚產(chǎn)品。這樣的作品的自應(yīng)有它的一席之地,但卻未必應(yīng)當(dāng)構(gòu)成創(chuàng)作的主流,更不必“咸與維新”。 近年國內(nèi)已有諸多影像介入的“多媒體”戲劇實驗,且蔚為時流,但1+1+n并不注定大于1。技術(shù)的花樣翻新、累加堆砌,并不能構(gòu)成戲劇的直接救贖力量。技術(shù)性的不斷進(jìn)步和拓展,帶給人們的新鮮刺激也總是倏忽而逝,永不饜足而善變健忘的人心很快又會去追逐更新的花樣。

斯特林堡的《朱麗小姐》或可看作是易卜生《玩偶之家》的另一更真實深刻也更殘酷的版本。朱麗小姐不僅是一個出走失敗的娜拉,也預(yù)演了娜拉出走后的結(jié)局,正與魯迅的洞見相呼應(yīng),“不是墮落,就是回來。……還有一條,就是餓死了”。原作文本的復(fù)雜性與神秘性,在此版本中以影像優(yōu)勢得到了某些微妙的傳達(dá),的同時也被“機(jī)器味”所消蝕。精神與技術(shù)一如靈與肉,本質(zhì)上終究相沖相克,技術(shù)因素過盛必然擠迫精神空間。影像寒涼如水,技術(shù)冷漠無感,正與“理論是灰色的”相通。

但從另一角度來說,文本隱遁,情感凝滯,帶來的反倒可能是一種輕松的觀看經(jīng)歷——觀眾盡可以沉浸在觀賞“西洋景”的輕松心態(tài)中,由此進(jìn)行一次純粹的消費性享受,抑或游走于某種技術(shù)解密的思維樂趣中。

技術(shù)崇拜、概念崇拜、知識崇拜、身份崇拜其實無不是物質(zhì)崇拜的各種變體。時下有人很喜歡將某類作品冠以“高智商”、突破“難度系數(shù)”之類的贊語,但如果帶著猜謎破悶兒之心和“頭腦風(fēng)暴”的架勢光臨劇場,反而是把戲劇降格為純粹的娛樂消費活動,或是專供學(xué)院派達(dá)人肢解、解剖之用的小白鼠了。

藝術(shù)不是智力游戲,不是主義搬弄,不是闡釋作業(yè),不是魔術(shù)猜謎,不是雜耍炫技,不是條分縷析,不是技術(shù)切割,不是八股模板,而藝術(shù)評定也不應(yīng)陷入政治套話與學(xué)術(shù)套話間的循環(huán)轉(zhuǎn)換……

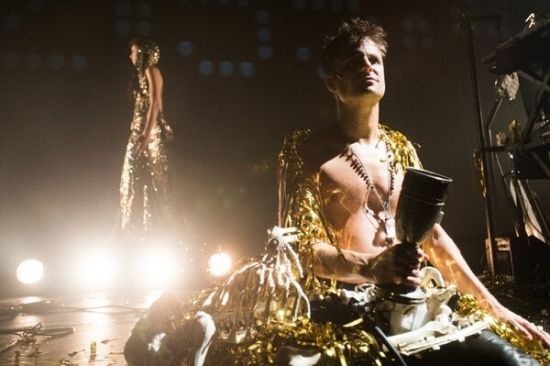

《耶德曼》 (德國漢堡塔利亞劇院):經(jīng)典/生命之樹常青

《耶德曼》開場未久,始料未及的沖擊波便如巨浪撲來,將觀眾裹挾到漩流之中,它幽遠(yuǎn)的高亢之音、鮮烈的先鋒反叛氣質(zhì),如同1986年5月天里的那一聲“我曾經(jīng)問個不休……”穿云裂帛,直搗靈府,瞬間將各種昏暮和甲胄撕裂。

“酒神精神”驟然蒞臨LIVE現(xiàn)場,古老的宗教神秘劇重?zé)ó惒省?/p>

《耶德曼》是德語戲劇界的一個傳奇,德語“耶德曼”意即“每個人”。它本源于中古道德劇,道德劇在探索和揭示人性方面獨具深度,其核心就是表現(xiàn)人的墮落與救贖,以寓意手法將人心靈中的善惡沖突戲劇化。1911年“青年維也納”派作家霍夫曼斯塔爾與導(dǎo)演萊因哈特重構(gòu)此劇,既延續(xù)了歐洲基督教神學(xué)的精神血脈,更賦予了它批判資本主義及其異化現(xiàn)象的現(xiàn)實警示意義,傳統(tǒng)由此重獲新生。為了此次上演《耶德曼》,萊因哈特特意將天主教堂改成了劇院。

近百年來,《耶德曼》已是一部久經(jīng)現(xiàn)場雕刻和打磨的戲劇經(jīng)典。每年盛夏,奧地利薩爾茨堡藝術(shù)節(jié)教堂廣場的節(jié)慶演出上它都會重裝亮相,成為藝術(shù)節(jié)上除莫扎特的音樂會外的必演劇目。每個男演員也都以能扮演耶德曼為終生榮耀,只有那些演技超群、聲名卓著的男演員才有資格成為一次“耶德曼”。

此次來津的是2013年受藝術(shù)節(jié)特別委約漢堡塔利亞劇院創(chuàng)作的最新版《耶德曼》。漢堡塔利亞劇院曾經(jīng)兩度來訪,可以看出,此劇與塔利亞劇院前次演出的《在大門外》有著極其一致的藝術(shù)風(fēng)格,尤其顯示出強(qiáng)烈的悲愴、深邃的德意志民族氣質(zhì)和在深淵中矗立、上升的宗教精神,它讓人清晰感悟到:劇場——其實正是西方文化中世俗層面上的“教堂”,《在大門外》的導(dǎo)演帕西爾曾說:“劇場是德國人自省的場所。”

整場演出極簡而精美,抽象而感性,粗放而憂悒。外在表現(xiàn)狂放、豐盈、靈動、有趣,內(nèi)在精神層面卻嚴(yán)肅、虔敬、執(zhí)著、細(xì)膩,它有著古典而恒久的道德內(nèi)涵,卻用后現(xiàn)代的音效、燈光、LED屏幕鑄成頗具舞臺觀賞魅力的外殼。表現(xiàn)主義善于展示靈魂內(nèi)部的搏斗,重視人的心理歷程的優(yōu)勢在此亦獲完美重現(xiàn),耶德曼的內(nèi)心對話其實是建立在日常化的心理現(xiàn)實基礎(chǔ)上的,每個人都有以與內(nèi)心回蕩的各種聲音交談的方式來演繹思考、解決矛盾的經(jīng)驗,《耶德曼》將這種思緒外化和擴(kuò)大化,獲得了成功的舞臺呈現(xiàn)。

兩個演員多專多能,男演員一人擔(dān)承極端苦心智、勞筋骨的“獨角戲”,同時扮演富豪耶德曼、乞丐、廚師、鄰居、農(nóng)夫、仆人、母親、情人、賓客以至死神、功德、信仰、撒旦等近二十個角色,以不同“聲音”與自己展開靈魂對話;來自美國的搖滾女歌手獨當(dāng)一個小型樂隊,操練鋼琴、吉他、貝斯、變聲器等十八般武藝之余兼扮死神;與男演員演對手戲的還有一具骷髏,與耶德曼擁吻共舞,骷髏的頭部巧妙安裝了一只攝像頭,逼視抓拍放大著耶德曼的面孔實時投放到大屏幕上。表現(xiàn)主義作家魯?shù)婪颉鞝柎恼f:“我們把他們(資產(chǎn)階級)的所謂莊嚴(yán),看作是一種存在的惰性,一種麻木不仁……”骷髏即是這種尖銳隱喻的象征。

漢堡塔利亞劇院在舞臺音效的實驗方面獨擅其長,歌聲和樂音時而尖嘯亢進(jìn),時而柔美繾綣,使得劇場中的每個戲劇細(xì)胞都被激活,每個觀眾的心靈也隨之顛蕩不已。此劇也是目前所見多媒體影像在戲劇運用中最富于情緒感染力和精神沖擊效果的一例,錄制視頻與即時視頻交替切換,傳遞出豐富的精神意涵與靈魂圖景。

宗教精神悲劇文化的匱乏,彼岸意識靈魂論辯維度的缺失,使《耶德曼》這樣的戲劇注定在我們這片土地上難以獲得廣泛的關(guān)注與熱議,但如果大家僅僅為它新異的演出形式、搖滾歌手的颯爽英姿所吸引,或僅將其視為“室內(nèi)版的草莓、迷笛音樂節(jié)”中的某類喧騰現(xiàn)場,還是非常遺憾的。

萊因哈特如是說:“劇院只能表現(xiàn)那些偉大的、具有不朽成分的激情和人性問題。觀眾在其中已不僅是觀眾,他們變成人民;他們的情感純直而古樸,然而又是偉大而富于力量,變成為永恒不朽的人類。”

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室