中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

杜璞:隨心隨性 邊走邊畫

http://www.donkey-robot.com 2014年05月26日11:34 來源:中國文化報 杜璞,1963年生于江蘇鎮江。1997屆研究生畢業于南京藝術學院,師從沈行工教授,并受益于蘇天賜、張華清教授。2001、2003、2005年連獲江蘇省油畫大展(雙年展)優秀獎(最高獎)。聯合國第28屆世界遺產大會唯一特展畫家。

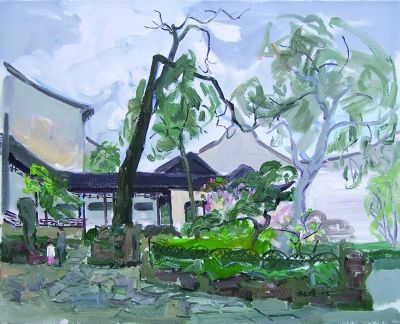

杜璞,1963年生于江蘇鎮江。1997屆研究生畢業于南京藝術學院,師從沈行工教授,并受益于蘇天賜、張華清教授。2001、2003、2005年連獲江蘇省油畫大展(雙年展)優秀獎(最高獎)。聯合國第28屆世界遺產大會唯一特展畫家。 雨后園更新(油畫) 50×60厘米 杜璞

雨后園更新(油畫) 50×60厘米 杜璞看杜璞的繪畫,有種油然而生的放松,就如他本人:笑必露齒,簡單直接,很快便能與談者熟絡起來;隨著交談的深入,他的生活態度與藝術追求,又會讓你發現,這個外表黝黑的中年人鮮活與飽滿的底色。

先下海,再返校學藝

與很多畫家一樣,杜璞也是個打小就愛畫畫的人。大學畢業后,他下海搞起了裝潢設計。談及緣由,杜璞很坦然,“作為一個畫家,首先經濟基礎應該好,錢不夠很容易受到影響。比如要寫生,要買好書,都需要一定的資金。”公司運營成績不俗,杜璞依然沒有放棄對繪畫的信念,5年后帶著這筆創業資金,杜璞重拾起年少時的美術夢。

1995年,杜璞考上南京藝術學院研究生課程班,開始了兩年的油畫專業訓練與學習。在這里,他遇上了學藝生涯中重要的三位老師:蘇天賜、沈行工、張華清。在三位老師眼里,杜璞是個油畫苗子,老師對他側重不一的點撥,共同影響了杜璞的藝術觀與藝術技法。

意象是蘇天賜對杜璞強調最多的一點,筆未畫到,感覺要到。杜璞在校期間,常常去教師公寓拜訪蘇天賜,一起喝茶、聊天、談畫。“很多次我寫生回來,都要到蘇老師家里看他的寫生作品,能明顯地感覺到蘇老師畫里季節的變換和江南的春天。”杜璞認為,蘇天賜、吳冠中與林風眠是一脈相承的,三人共同之處是意象的空靈。

作為研究生導師,沈行工對杜璞的教導相對嚴謹。他發現了杜璞對線條的感性與領悟,建議杜璞研習線條的同時,注意觀察馬蒂斯、畢加索的表現手法。杜璞感激于沈老師的因材施教:“他善于發掘你的長處,幫你找到適合的方向,然后推著你走,這樣的老師非常難得。從這個意義上說,沈老師算得上是我的恩師。”

張華清在杜璞眼里像個老頑童,他們曾在澳大利亞一起寫生三個多月。張華清常與杜璞邊畫邊說,多次提到油畫的技法,其中互補色彩的運用讓杜璞感受最深。“后來我看馬蒂斯、畢加索的作品,包括凡·高的《黃色的麥田》里的那點紫色,就像與金色碰撞的聲音,特別美。”

畫園林,畫世界遺產

園林是杜璞最喜愛的創作題材之一,這份喜愛并非浮于表面。杜璞認為,中國人喜暢游山水,而園林即是一種濃縮的山水,一種精神的寄托。

常思常畫的杜璞在游歷各大園林時,揣摩與總結了一些感性體驗。“拙政園,像一個雍容華貴的少婦,很艷麗,各種環境都很到位;留園,像是一個大家閨秀,也很漂亮;滄浪亭始建于宋代,以野山包為主體設計成園林,里面有高大的喬木,它就像一位老者,長發飄飄。”每個園林杜璞幾乎都會畫很多遍,正如他所說,畫自己最熟悉的題材,就如與多年老友敘舊。

除了園林,杜璞的另一個創作題材是世界遺產。2003年聯合國第28屆世界遺產大會在蘇州舉辦,杜璞游走各地,正好畫下28幅文化遺產作品,在朋友的提議下,杜璞帶著這一系列隨性之作參加了遺產大會,頗受矚目。

此后,靈思泉涌的杜璞一發不可收拾,“做完蘇州文化遺產展覽后我萌生了一個想法:全世界一千多個國家,如果我把他們的文化遺產都走一遍,畫一遍,一定很有意義。”要踐行這一想法所花經費并非小數,錢從哪來?“我就邊走邊畫,同時賣畫換我的經濟來源。”

說走就走的杜璞就近取材,從身邊的黃山、廬山、蘇州、昆曲等國內世界遺產開始創作。再后來,杜璞開始前往歐洲參觀各大博物館,拜訪名家故居,在他看來,觀摩大師的原作就是最好的學習,他也遇到了最崇敬的畫家——畢加索。“我看了很多畢加索的作品,特別受感動。50年代初,大家說畢加索是胡畫瞎畫。其實真不是瞎畫的,他的畫非常講究,尤其素描。”杜璞也不贊成“畢加索一輩子在畫著玩”的說法,他認為玩是為了要畫得輕松,畫得隨意,但不能沒有法度。

不喜歡畫家見面就談錢

油畫作為外來畫種,民族化已熱議多年。杜璞把油畫民族化分為兩類。一是在20世紀30年代以徐悲鴻為代表的將西方寫實性語言與傳統寫意語言結合,如《田橫五百士》,是中國油畫民族化探索的早期代表作品之一;二是將西方表現性語言與傳統寫意語言結合,如關良所畫戲曲油畫,以寫意人物造型結合西方表現主義的風格,成功刻繪了“戲劇中的繪畫意境”。

在杜璞看來,運用寫意語言是油畫民族化的重要方式,但也不宜為追求民族化而過度寫意,寫意需扎實的基本功,濫用反而弄巧成拙。“民族化應以現實為基礎,以抽象自然之美,運用繪畫自身的語言,比如色彩的冷暖、強弱的對比、結構的均衡、氣韻的生動等等。”杜璞認為,油畫民族化應源于生活,傳承中華五千年文化的積淀,才能實現中國油畫民族化。

在商業浪潮的沖擊下,很多畫家一味迎合市場,迷失了自己。杜璞對此有自己的看法:“我不喜歡畫家見面就談錢,問你一張畫賣多少錢,這跟商場沒什么區別,如果想掙錢還不如干脆去經商。現在的市場價值與畫家價值不相符,很多標價成百上千萬的作品如同廢紙。”

寫生在杜璞看來也已逐漸淪為市場的工具,“繪畫不單是寫生,主要應該是創作。”杜璞認為,許多人天天寫生,越畫越快,急于賣畫,缺乏深度,其背后是被金錢捆綁的流水線生產,失去了藝術探索的意義。

邊走邊畫,杜璞仍在繼續。這幾年,杜璞開始嘗試《長生殿》系列,反復畫過多次草圖,一直未能畫好。杜璞每次到北京,都特意住在長安大劇院旁,一有戲就去聽,領會其中的意境。他說,看戲畫戲,心中快樂。

“大美無言,大音稀聲,越萬水千山,畫世界遺產。”這是杜璞曾寫下的隨筆,也是他正在踐行的生活,在天地間自由游弋,享受最本真的意義與歡樂,他和他的畫,始終相依相伴在路上。記者 羅正君 實習生 賀芳芳

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室