中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

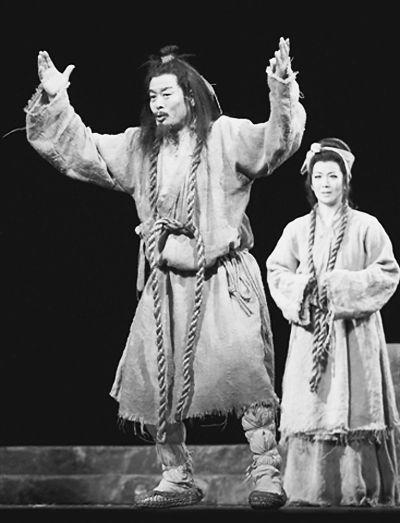

《吳王金戈越王劍》劍走“偏”鋒的歷史正劇

http://www.donkey-robot.com 2014年05月15日10:18 來源:北京日報 郭戚姍

自話劇《吳王金戈越王劍》1983年首演,到今朝復排,中間已經(jīng)過去了31年,卻愈加散發(fā)出歷久彌新的戲劇魅力。個中原因,我想除了導演藍天野、主演濮存昕、作曲王立平等一眾主創(chuàng)大腕兒的明星效應以外,最主要的還是劇目本身別具匠心的歷史敘事視角和戲劇表達手法之功。

《吳王金戈越王劍》聚焦的是春秋時期吳越爭霸的一段家喻戶曉的歷史,然而,相對于題材的熟知性,話劇在具體呈現(xiàn)上則顯得比較“另類”。一方面,全劇的情節(jié)雖是圍繞吳越兩國的角力展開,卻自始至終傾全力于越國,并沒有對吳國的正面描寫。劇中的伯噽、伍子胥等人物和吳宮姑蘇臺等地點,均是一帶而過,而爭斗雙方的首腦之一吳王夫差則根本沒有出現(xiàn)。另一方面,對于情節(jié)著力的越國的描寫,話劇也拋棄了歷史題材戲劇慣用的宏大敘事,反將視角設(shè)置得非常具體化和日常化。話劇的第二幕講述越王勾踐回國后推行“男二十不娶,其父母有罪;女十七不嫁,其父母有罪”的國策,便把故事安設(shè)在一個普通的農(nóng)戶家中。君主的微服私訪、小兒女的兩情相悅、老翁老嫗的吵架拌嘴相交融,相當生動活潑;情節(jié)線里淳樸的生活質(zhì)感,更是令人驚喜。在中國傳統(tǒng)文化中,家國向來是一體。把國之大政放入百姓人家的劇情設(shè)計,自然而然將興衰存亡的命題由大化小、由虛化實;以小家喻大國,也頗顯劇作“四兩撥千斤”的巧勁。

同時,《吳王金戈越王劍》的人物也有不同于其他劇目的特色,即對歷史人物的塑造不大而化之,而是更貼近現(xiàn)實。其中不得不提的,就是主人公越王勾踐。作為核心人物,勾踐的形象絕非高尚正面,卻非常有趣也非常出彩。話劇描繪了勾踐滅吳前后的變化,但這種轉(zhuǎn)變來得并無滯澀、突兀之感。因為從第一幕起,劇作就為勾踐后來的行為鋪設(shè)了充分的內(nèi)部動因。“為君”與“為民”的差異,是劇中一直盤桓在勾踐心頭的陰云。盡管在范蠡“勾踐,你忘了亡國的恥辱了嗎”的聲聲拷問中,他能夠暫時壓制住自己對物質(zhì)的要求,但就人物本性而言,勾踐內(nèi)心仍然時刻渴望著君王的威儀,這點在他不滿只能乘坐漁舟返鄉(xiāng)、感嘆粗布舊衣不能被百姓敬仰等處頻有展現(xiàn)。實際上,立足于人物自身的角度考慮,希望擁有君主應有享受的勾踐,其想法未必就大錯特錯。于是,越國滅吳后他的物欲爆發(fā),似乎亦顯得有一定的合理性。這樣的勾踐,不同于以往敘事中勵精圖治的形象,而是狡黠又有點小氣,或許不夠可愛,但卻是十分可信的。此外,類似于范蠡冷靜果決也難免為西施的美麗而迷茫優(yōu)柔、文種清醒透徹卻對勾踐奉獻著近似愚蠢的忠誠等,也都是“白璧微瑕”的處理,同樣讓該劇的人物形象立體而豐滿。

在話劇的創(chuàng)作中,歷史題材也許是最難駕馭的內(nèi)容之一。怎樣在浩如煙海的史料卷帙背后找尋到歷史發(fā)展隱秘而又厚重的規(guī)律,并加入作者自身的辯證性思考?怎樣在有限的戲劇篇幅內(nèi),讓歷史不只是浩繁而空泛的史實堆疊,讓情節(jié)、人物更有真實感和沖突性,而不至于乏善可陳?這種種問題,每一個解決起來都很不易。因此,《吳王金戈越王劍》的適時復排,或者正給出了一種借鑒——與其一味求大求全、把歷史架高架空,莫如劍走“偏”鋒,向小處使力,以比較微觀的視角去敘述事件、人物,將其做得更真實、更精細,可能反而會收到以小見大的悠遠歷史回味。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡(luò)工作室