中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

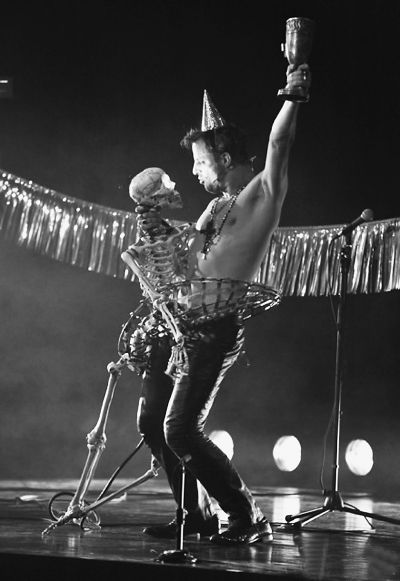

《耶德曼》劇照 李晏 攝

《耶德曼》劇照 李晏 攝“2014首屆天津曹禺國際戲劇節(jié)”期間,德國漢堡塔利亞劇院在天津大劇院演出的《耶德曼》,將中古道德劇與后現(xiàn)代大眾流行音樂這兩種看似全不相侔的藝術(shù)門類,硬生生地粘貼在一起,既兼顧娛樂與說教之道,又滿足部分觀眾越軌的綺想,呈露了吸引廣大青少年消費群體明顯的商業(yè)企圖,也潛含著自相矛盾的意識形態(tài)。

《耶德曼》(Jeder mann),在德語中是“每個人”的意思,所以也有人將劇名翻譯成“人人”或“凡人”。劇作由奧地利新浪漫主義和象征主義的代表作家霍夫曼斯塔爾,根據(jù)中世紀無名劇作家的道德劇改編而成。其重要特征是將各種抽象概念,如金錢、貪婪、死亡、誠實、仁德、信仰……擬人化,變成一些寓意性人物形象。戲劇沖突主要表現(xiàn)善與惡、精神與肉體之間的斗爭,最終遵循圣經(jīng)的教導,引導人們棄惡從善、皈依對上帝的信仰。

該劇1920年于薩爾茨堡藝術(shù)節(jié)首演,由奧地利著名導演萊因哈特(M·Reinhardt)執(zhí)導。萊因哈特和他的創(chuàng)作團隊,同神職人員合作,將該劇的演出變成薩爾茨堡民眾的宗教慶典和藝術(shù)盛事。演出在當?shù)卮蠼烫瞄T前寬闊的廣場進行。教堂的掌禮官充當報幕員,大主教宣讀主禱文。在教堂莊嚴的鐘聲、管風琴聲和唱詩班的歌聲中,演員從觀眾席中登場表演。全劇末尾安排在日暮時分進行,無數(shù)火炬將戲劇場景映照得十分輝煌壯觀。“天使”由教堂屋頂從天而降,神秘的呼聲從教堂塔頂、地窖、遠方傳來,催促“有錢人”(耶德曼)的死亡。萊因哈特在《舞臺劇的探索》一文中說,“在今日的危險的實利主義中,對這樣一個描寫富人之死的老戲,賦予一種偉大的當代的現(xiàn)實意義及深刻的道德作用。”他們將中古民間的道德劇同當代的現(xiàn)實生活相結(jié)合,使《耶德曼》真正地甦醒,再次成為民眾共同的精神財富。

此次塔利亞劇院的演出,除“死神”一角由搖滾女歌星西蒙·瓊斯扮演外,以近乎獨角戲一趕三的形式,由男演員菲利普·霍啟曼一人串演有錢人“耶德曼”和所有其他角色。

演出保有霍夫曼斯塔爾原作的大部分內(nèi)容,具有濃厚的宗教色彩。其對金錢、善惡的態(tài)度,對婚外兩性關(guān)系的批判,均不脫天主教教義。在今天這個后冷戰(zhàn)時代,雖然無神論不再與“鐵幕”或“共產(chǎn)主義”劃上等號,但在西方,對上帝的信仰,仍舊與當代政治心理有著微妙的關(guān)聯(lián)。我不知道導演巴斯蒂安·卡夫特啟用俊男靚女、明星歌手,用現(xiàn)場演奏的搖滾樂代替宗教音樂,將全劇娛樂化,除了商業(yè)目的外,是否有沖淡宗教色彩方面的考慮。

若從藝術(shù)方面來觀賞,對我們較有參考價值的是,《耶德曼》的演出雖然挪用影像、搖滾樂、破除舞臺邊框的燈光處理等現(xiàn)代/后現(xiàn)代技法,卻仍然保存著德國表現(xiàn)主義戲劇的許多特征。演出者在舞臺上端懸置有“Live”字樣的霓虹燈,在接近臺面處設(shè)置一排橫貫舞臺的平射燈,用戲劇舞臺“表現(xiàn)”人生舞臺。而且臺中有臺。此外臺右處放置了一個微縮的舞臺模型。大、中、小三個舞臺同時存在,其“表現(xiàn)”而非“寫實”的意圖十分明顯。演出中最重要的道具是一架完整的骷髏尸骨。導演將有錢人耶德曼貪婪、奢靡的生活,“表現(xiàn)”為與死神共舞的一生。表演方面,演員主觀的、暴烈的表演,排除了惟妙惟肖的形象塑造與對人物行為動機的仔細刻畫,將個人的內(nèi)在體驗,外化為怪異的視像與狂亂的喊叫……演出中,對觀眾席噴撒煙霧,時時將強光射向觀眾,既是企圖打破舞臺與觀眾席、戲劇舞臺與人生舞臺的界限,也是用強光“表現(xiàn)”上天之眼對“每個人”的心靈拷問。

如今,已極少有藝術(shù)家畫地為牢,將自己劃歸某一流派或某一體系,表現(xiàn)主義作為一種戲劇思維與舞臺技法已失去意義。然而,其強烈、激奮的情感,飽滿、旺盛的創(chuàng)造力,對意象、象征、隱喻的舞臺表現(xiàn)的執(zhí)著追求,表現(xiàn)而非模仿作為一種強有力的藝術(shù)手段,仍融涵回味無窮和可資借鑒的意義。

我所說的自相矛盾的意識形態(tài),不僅指舞臺演出包含對宗教內(nèi)容的宣揚與音樂對宗教色彩的消解;也指搖滾樂所蘊含的文化意義與將現(xiàn)場搖滾變成商業(yè)噱頭的濫用。二十世紀五六十年代,在西方反文化與學生運動的全盛時期,搖滾樂曾是最能鼓舞人心的大眾傳媒。其重要的文化意義,不在其節(jié)奏與旋律的基本結(jié)構(gòu)中,而在于歌詞的力度與情感的沖擊性,在于創(chuàng)作者/演唱者以真實情感與觀眾直接溝通所蘊蓄的世俗娛樂與精神能量。

盡管西蒙·瓊斯的現(xiàn)場演唱,不失誠懇真摯,其情感的宣泄與作為死神形象出現(xiàn)的場景,仍依稀可見少量被稀釋與扭曲的反文化殘跡,但已失卻了原有的戰(zhàn)斗力量與意義,成為追星少年癡迷青春可資消費的娛樂形式。