《枕頭人》:看不見的手

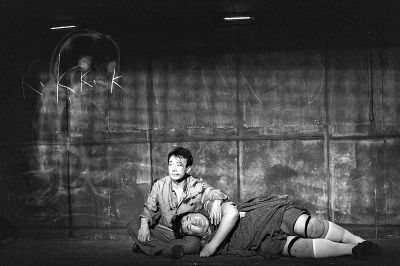

http://www.donkey-robot.com 2014年05月08日10:08 來源:北京日報 解璽璋 《枕頭人》劇照,趙立新(左)飾卡圖蘭,吳嵩(右)飾邁克爾

《枕頭人》劇照,趙立新(左)飾卡圖蘭,吳嵩(右)飾邁克爾劇作

故事與現實難解難分

隨著一聲槍響,趙立新飾演的業余作家卡圖蘭倒在舞臺上。他因謀殺罪被執行槍決。我想,這肯定不是一直刻意要把他培養成作家的父母意料中的結局。他自己恐怕也沒有想到,一個在童話中對眾多兒童的不幸報以深深同情和惋惜的作家,最終卻以這種方式告別這個世界。在這里,話劇《枕頭人》(英國愛爾蘭裔作家馬丁·麥克多納編劇)以其殘酷且極具想象力的敘事,給了目的論歷史觀有力的一擊。我們總是一廂情愿地設計自己的未來,或為自己的子女設計未來,以為靠我們微不足道的努力就可以改變自己的或別人的命運,殊不知,在命運的背后,總有一只看不見的手,不失時機地輕輕撥弄一下,命運便脫離人的掌控而走上歧途。

卡圖蘭的命運讓我們看到了命運的無常。他是早慧的,為他的早慧,父母竟以“犧牲”他的智障哥哥為代價。有七年時間,父母每天虐待他的哥哥,只為哥哥的慘叫聲能為他的寫作提供心理上的刺激。當他發現了父母的這個秘密后,他用枕頭殺死了他的父母,救出了他的哥哥。可見,哥哥的獲救又是以其父母的死為代價的。這種殘酷、迷亂如噩夢般的少年生活,也許可以看作是他寫作的精神背景和心理基礎。雖然他只是個在小鎮屠宰場工作的業余作家,雖然他創作的幾百篇童話只有一篇公開發表過,但這并不妨礙他的故事幾乎都寫到了兒童的受虐和受虐的兒童。

該劇從一開場便充滿了懸念。在卡圖蘭生活的小鎮上,有三個兒童相繼失蹤了,其中兩個已被證實慘遭殺害,而第三個孩子一直下落不明。所有的線索都促使警方將懷疑的目光投向了卡圖蘭。審訊室中,當卡圖蘭被帶到警探圖波斯基和警察埃里爾面前時,他并不清楚警方的意圖。故事就此展開。而且,在舞臺呈現中被展開的,不僅有審訊中的卡圖蘭的故事,即舞臺上不斷出現的作家受審與被拷打的情景;還有他的作品所提供的故事,這些故事既有作家口述的,也有警探作為證據或誘餌讀出來的。隨著審訊的深入,兩種故事逐漸交織在一起,我們已經很難分辨它們。這是這臺戲在結構上十分高明的地方,從而造成了敘事內部的多重結構,使人驚嘆它的復雜性。

趙立新的表演

由內而外,層次多變

這里我們也許應該談到趙立新的表演。很顯然,他所飾演的卡圖蘭不是一個始終如一的人物形象,他在舞臺上的情感、情緒和心理波動,是經歷了多層次變化的。最初他曾感到茫然,不知道警察為何要找他的麻煩,他相信自己從未做過任何觸犯國家法律的事情。漸漸地,他從警探的拷問中發現,他們對他寫的童話很感興趣,而尤為感興趣的,是童話中寫到的虐殺兒童的細節,這與三個兒童的死及失蹤,如影隨形,關系密切。如果說,從一開始,趙立新在情緒、形體上都是抵觸的,內心也是緊張的,表現出不知所措的一臉茫然的話,那么后來,他則開始表現出一種變化。這種變化首先發生在他的心里,隨后,情緒和態度的波動也在與警探的唇槍舌劍中流露出來,特別是在聽說他的哥哥也被警探帶到了這里,就關在隔壁時,他甚至有過一次情緒的激烈爆發,要求去見他的哥哥。

他心里十分清楚,如果說三個兒童被殺及失蹤的方式都是以他的童話為摹本的話,那么,這個殺手除了他的哥哥,不會有第二個人。因為,他的這些作品只有極少數——唯一一篇,是公開發表過的,而絕大多數都從未發表過,別人無從了解其中的情節和細節。他的哥哥就不同了,正是他創作的這些童話,陪伴兄弟二人度過了他們迷亂如噩夢般的少年時代,他的哥哥幾乎熟悉他的所有作品。所以,他急于見到哥哥,就因為他知道,哥哥由于智障,根本對付不了警探的拷問和誘供。聰明的警探何嘗不明白他的這點心思,他們讓他去見他的哥哥,不過是因自信而萌發的一點仁慈罷了。可是他們絕沒想到他會用枕頭殺死他的哥哥。這是因為,他們并不了解“枕頭人”對兄弟二人來說意味著什么。實際上,枕頭人是作者想像中的一個溫暖的存在,是殘酷中的一點慰藉,黑暗中的一抹亮光。他能看透一個孩子悲慘的未來,并在孩子還未長大時就鼓勵他或她自殺。他們的童年就因有了“枕頭人”這個最好的朋友而透露出僅有的希望。如果我們這樣來理解他的行為的心理基礎,那么,很顯然,他用“枕頭”殺死他的哥哥,其實是在用行動,而不是文字,完成了他生前的最后一部作品。

趙立新的表演是由內而外的,他的內心活動、情緒波動,往往通過一些細微的神情、態度、語速、語調,以及動作(主動的和被動的)表現出來。他和兩個警探的對手戲是劇中最重要,也是最有意思的部分。警探通過拷問、誘導試圖揭穿他的秘密,他卻從警探的言談話語中發現了他們童年生活的真相。作為一個童話作家,他太了解一個人的童年對他后來的行為會有怎樣的影響。他最糾結也是最難以釋懷的,恐怕倒是因哥哥摹仿童話故事殺人給予他的刺激,使他感到震驚和疑惑。其實,他是帶著一種深深的疑惑離開這個世界的,雖然他一再懇求警探不要燒掉他的作品,但事實上他已經無法支配這些作品。他不知道,他只是遵循著文學必須直面社會真相的原則,為什么結果會是這樣。那只每每顛覆我們善良愿望的“手”,到底藏在哪里呢?不過,劇作家馬丁·麥克多納將這個文學的摹仿者設計為“智障”,倒像是別有一番用心的,我們因此會想,如果人類更加理性一點、正常一點,會怎樣?

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室