中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 人物 >> 正文

磨礪與鑄煉

http://www.donkey-robot.com 2014年05月07日10:03 來源:人民日報海外版 李樹森

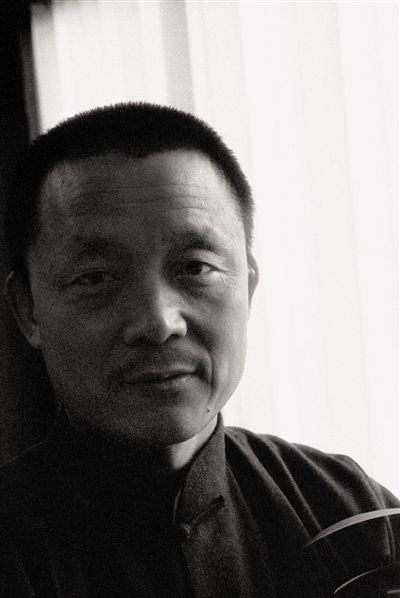

晁海,1955年出生于陜西興平。中國美術家協會會員。1982年畢業于西安美術學院國畫系,留校執教至今。香港中文大學訪問學者。

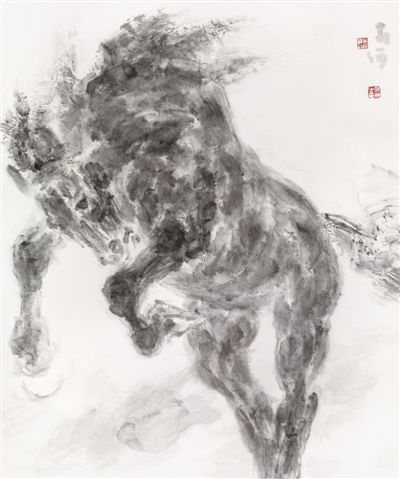

晁海,1955年出生于陜西興平。中國美術家協會會員。1982年畢業于西安美術學院國畫系,留校執教至今。香港中文大學訪問學者。 凌空

凌空金臺記:

晁海以自身的努力啟迪拓展了海內外對中國當代水墨的認知和審美意識,以水墨藝術彰顯了中國文化新的價值,并在國際上確立了地位。被原香港中文大學校長、國際著名學者金耀基先生概括為“晁海現象”。

上世紀80年代初他即確立塑造中國國畫之世界性地位之目標,歷數十年之沉潛,殫精竭慮、苦心孤詣鉆研探索,旨在真正吸收中國傳統文人畫超越物質、妙在以自然山川為精神棲息之精髓的同時,突破鼎新自元明清以降國畫已固形態和沿襲格局,從精神和語言上整體汲取中古、遠古眾多重要文化價值。將遠古的陰陽道合、潛意的融通、周秦的古樸恢宏、漢唐的雄渾厚重雍容大度、宋的極致入微,與西方宗教情懷、教堂建筑雕塑審美精神積累,以及世界優秀文化中對人性的挖掘與光學領域所帶來的語言學上的極為豐富之表達有機融合。突破以往傳統文人畫近千年長期以點、線、面,焦、黑、濃、淡、灰、白,干濕濃淡、皴擦點染所產生的視覺節奏、已固秩序,去掉了中國畫中顯態的線,加強提純升華墨和筆含蓄的內在品質,以內涵豐沛、渾然元氣、陰陽感應互動,反復多次層層疊疊的積墨而滲入紙背,積出虛幻而又堅實強烈的雕塑感和深厚的歷史感(有生命的牛化石),創造出獨特純然中國的也是世界性的當代藝術新語言、新精神。完成了《水墨五域創化觀》的重要課題,為中國畫奉獻了新的藝術形態。為實現中國畫的世界性,彰顯中國文化新價值,豐富世界文化做出了貢獻。

在遠古的冷兵器時代,作為短兵相接的主要武器,劍在當時被稱為“百兵之師”,鑄劍師自然倍受各國君王的青睞。歐冶子,春秋時期人,善于鑄劍,冶鑄的青銅劍銳利無比,絕世無雙,被后人尊稱為鑄劍之父——“冶父”,《呂氏春秋·贊能》對此有言記載:“得十良劍,不若得一歐冶。”

古時受條件所限,鑄出好劍,絕非易事,所以流芳千古的鑄劍師寥寥無幾。歐冶子歷時三年有余,鑄成了“精光貫天,日月爭耀,星斗避彩,鬼神悲號”的五把“青銅復合劍”。越王對其命名為“湛盧、純鉤、勝邪、魚腸、巨闕。”從此,歐冶子也同他鑄造的寶劍一起名揚天下。

后人常用“十年磨一劍”比喻多年堅持不懈、刻苦磨練,唐·賈島就有《劍客》詩云:“十年磨一劍,霜刃未曾試。今日把示君,誰有不平事。”

成功的藝術大家常常是數十年,甚至一生為藝術孜孜以求,是在鑄劍、磨劍。著名畫家晁海先生數十年鑄磨一劍,更有深刻體悟:

十年磨一劍——鋒利鋼劍;

二十年磨一劍——鈍拙木劍;

寒光利刃是體驗之劍,勝者敗;

鈍拙木劍是超體悟之劍,化機,不戰而勝。

當手持鋼刃的比試者知悉其師傅也不是木劍俠的對手時,便有了劍道。

藝術如同木劍一樣,是一種感應,

是靈魂的對應和純化,是超體驗的、形而上的、超潛意識的。

于是作品便有了如履薄冰、惚出恍入、神經末梢、撲朔迷離、太虛玄冥,便有了冰中含火、返虛入渾,便有了應無所住、涅槃輪回,便有了有機物的消解、第三類接觸……

具備了鑄劍之師的超然思想和非凡能力,才可能鑄磨出傳世名劍。晁海在當下無疑是一位藝術成就卓著,特立獨行、個性鮮明的藝術大家。筆者認為:把他的作品放在中國美術史與世界美術史面前,我們會看到他卓然不凡的藝術成就;拜讀他的《水墨五域創化觀》一文,讓我們在更高程度上了解了晁海深厚的藝術理論與思想精神,還有他巨大的人格力量。

晁海幾十年心無旁騖地磨礪、鑄煉著他震撼人心的藝術,他也經受了人生的磨礪與鑄煉。今天,我們不妨通過他的一些人生經歷,探訪一下晁海是如何磨礪與鑄煉而成的。

性格上的磨礪與鑄煉

在父親的教導下,晁海自5歲開始用黃泥水在家中土墻上臨帖及畫畫,習以為好,曾整本為同學小哥們臨摹連環畫《鐵道游擊隊》、《雞毛信》、《孫悟空》等,常受師生同伴稱贊。也是從這一年他開始從父習武練功,先練踢腿、抓石鎖、拉大頂、打旋子、劈叉,后又練鐵頭、鐵檔、排打,元氣功法,解牛筋繩疙瘩等,還堅持了30余年腿綁沙袋。小時候父親時常用腰帶綁住他的腰,吊在彎彎的梨樹上,整個身子背成O型,頭從胯下鉆出來,母親見他臉憋得漲紅,心疼的不行,父親依然態度堅決。為了練膽,父親在莽塬溝邊教他“簸箕功”,就是雙臂腋下夾兩個簸箕像長了一雙翅膀。父親領他先從一丈多高的溝邊跳下,幾個春天后,他已經可從幾丈高的溝邊跳飄下去,在極限挑戰中,快速的反應練成了感應,積淀了超潛意識,且使他具有了無所畏懼的果敢意志。他曾在撰文中寫道:“瞳子觀背、耳朵聽內、渾身放松、血脈暢通”,“空手拿木劍、倒打紫金冠”等,這些中國武術中蘊含的精神性與哲理性,對他影響很深。漫長的武學實踐,不僅使他武功了得,對形而上精神性的陰陽之道有著超常的感悟與生發,更練就了他無比堅韌的性格、戰勝一切的勇氣和不屈不撓的精神與毅力。

文化、品格上的磨礪與鑄煉

父親晁天民早年從藝于“西安易俗社”,是秦腔表演藝術家、武術家,一生頗富傳奇色彩,能過目成誦,學識淵博,人稱“活戲本”,且武功高超,行俠仗義。年近六旬還能空翻。坎坷多舛的命運使父親極具含蓄遠慮、達觀詼諧的人生態度。晁海獲父親有關易經、周易、古典哲學與儒、釋、道精神思想,及民間文化、長安周秦漢唐文化積淀與厚土滋養等家學啟蒙熏陶頗深。父引言:“天地之包容,宇宙之沉默,方后可為仁”,對他影響極大。

每每聽到臺上秦腔《斬李廣》句“老牛力盡刀尖死,李廣為國不到頭。”臺下的他都禁不住為那種慷慨悲涼的正氣、豪氣而落淚。

在父親的重要影響下,加之自身刻苦不怠、博覽群書、多思多慮、聰敏善悟,他的血脈與骨子里融入、涌動著數千年文化的精髓。這使他融通古今中西,并在進一步研究、總結、提煉、豐富、升華的基礎上,使自身在文化上的修煉與積淀異常豐厚,成為了篤實厚道、博學多才、高雅脫俗、思想深邃、目光遠大、藝術成就與理論建樹兼具一身的學者型水墨大家,對古今中外文化中很多復雜而又有爭端的問題,常有異于常人的深刻感悟和獨特見解。

父親的影響與文化的積淀,使他心胸寬廣、志向遠大,更常有報國情懷,這體現在上世紀80年代初,在中國畫家對本民族文化藝術還鮮有自覺意識的環境下,他即確立塑造國畫之世界性地位的終生奮斗目標。體現出他的悲憫情懷、擔當精神,和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的可貴品質。

在品格上,他端正高潔,還多有俠義之情。在自己生活極為困難的情況下,常常不忘竭盡全力照顧家鄉人、幫助朋友。他曾看到朋友有困難,送畫給朋友,幫忙想辦法緩解或解決困難。自2010年秋進入保利拍賣,他第一次和第二次送拍的二幅作品獲得的收入,卻幾乎沒有用于改善他自身生活,而是支助家鄉曾在母親生前給予幫助的鄉友親朋,其中一部分用于解決長年生病的二姐家蓋房、生活及養老問題,此后,二姐的病漸漸奇跡般地好了。

艱難經歷上的磨礪與鑄煉

早在上個世紀70年代那個特殊歷史時期,看到發生的一些不正常的社會現象,使他心靈深處時時叩擊,開始體認生命真實之意義,思索、追問命運之門安在?

在上個世紀經濟特殊困難時期,他看到農村的女麥客為了能讓孩子上學,為了生存,有的懷著孕,還有的剛生過小孩,就急著去割麥子,割完一處,又趕到另一地為人家割麥子,每天腿疼腰酸,有的累得暈倒在麥場上。他在農村看到世世代代生存在黃土地上的農民,他們不怨天,不尤人,默默地勞動,無私地貢獻,能吃上飽飯,便心滿意足了。勞動之余偶爾還會吹上一通嗩吶,唱上一曲民歌、秦腔。穿的衣服補了又補,有的用破布包著破了的手,有的腳皴裂了,向外漬著血,但仍舊在勞動。以及聽到掙破頭悲壯蒼涼的秦腔吼聲和光棍漢撕心裂肺唱的酸曲,看到貧困山區孩子們渴望讀書的情景,看到父老鄉親們勞苦艱澀如同高原溝壑般的臉,對著鄉親老農遺體畫像時看到的如生鐵一樣的面容。晁海的心時常為之感動、顫栗,他從他們身上讀到了什么叫忠厚、樸實、堅韌、勤勞、善良,喜歡繪畫的他在感慨、感嘆、感悟著這些平凡的偉大、神圣與崇高,內心深處留下了深深的烙印,孕育、滋養、催化著他的藝術感受,使他開始側重于關注蒼生和黎民、關注人性,他的思慮和抱負變得更加深遠、孤峭,渴望以大悲憫、大崇高、大關懷、大敬畏的生命意識,傾注全部感情用藝術來為此寫意立命,創造令人感動、震撼人心的藝術。這也許就是他成為了“為勞動人民吶喊的藝術家”、“人民的藝術家”(陳傳席評價語)的重要起因。

1977年,恢復高考,他被西安美術學院錄取,真正開始了專業繪畫學習,這無疑給了他更高、更深思考與表達的方式和機會。期間他赴陜北、甘南等地體驗生活,對西部黃土高原貧瘠生活現狀和荒寒艱難的生存之真實而觸目,甚感悲愴,同情之至。并對偽現實主義藝術從內心深處產生強烈質疑,加之特殊歷史時期的閱歷與思考,奠定了他后來創作探索的立場與方向。在此基礎上經過多年苦苦探索與思考之后,他決定竭盡一生之力,用潤含春雨的淡墨積寫出生命的蒼涼、悲愴,將沉重的歷史與大地、山河、大宇歸于心象,用潤含春雨的淡墨積寫出他心象中的雄渾、凝重、博大和滄桑的歷史感。借以表達個人難以言傳的心語,以承載心靈之魂。

讀大學期間,依然處于國家經濟困難時期,慶幸學校每月發助學金21.5元,但他每月必拿出5元留給母親。每餐吃不飽,加之習武,往往在上午第三節課開始時便饑腸轆轆,尤其白描課教室安靜,更顯響亮。營養不良,長期面色發黃而被同學喚作“黃元帥”。

畢業后,他留校任教。他曾在寒冷冬天的深夜,只能身披棉被耕耘在西安興國寺老校區沒有暖氣的簡陋的校舍內,實在挺不住了,出去打一通拳,熱熱身子就算是很愜意的感覺了。作為一個高校的教師,他曾常年蝸居在廢棄已不修繕的平房校舍內,上個廁所要用個棍子撥開草叢到山上去。冬天屋里太冷怕清鼻涕滴到宣紙上,經常要捂住鼻子畫畫。他窄小的畫室常常是夏天漏雨、冬天結冰溜。畫案在室內因漏雨而不斷搬來移去,屋內幾處放著臉盆、水桶,畫案上放著罐子、筆洗,接著從屋頂滴漏下來的雨水,他依然心情平靜地在不漏雨水的一角作畫。但這樣的環境終至大量的書籍、速寫及珍貴資料,如童年、少年和父母彌足珍貴之留影,損失殆盡,成為終生的精神缺憾。

1984年,西安美院要遷入西安市,校方動員老師為學校動遷畫一些作品,為報答美院的培養之恩,他認真地義務為校方先后拿出小品畫六七十幅,故受到學院大會表彰并承諾為他在市里優先解決畫室和住房。但直至1996年,連最差的帶有衛生間的住房他也沒有分到,而這也正是母親患病的十來年。這讓他想在西安城里分到不一定大只要帶衛生間的房子,以便將患腦血栓行動不便的母親接到身邊照顧的愿望化為泡影,使他非常苦惱,1995年母親逝世,成了終身之憾。使他常深夜難以安眠而落淚,慨嘆生命之無常,人生之無奈。至于畫室,到2001年也沒見蹤影。此事與自身艱難經歷令他深刻反思現實與人生。至今他已獲得眾多重要的美術理論家高度贊譽和美術館、博物館館藏,且已成為水墨大家,但在學校里,他仍然還不被重視……但很多學子們對他仰慕不已,熱愛他的藝術成就,敬重他的人格風骨、思想與精神……

城里沒有分到單元房,為照顧患腦血栓病的母親,他騎自行車往返西安老美術學院與興平老家11年,兩地相距近百公里。為使母親長期臥床而不至于身體壓出褥瘡,他只要能抽出時間就親自給母親擦洗按摩,這創造了母親10年間曾先后四次臥床而皮膚沒有壓出褥瘡的奇跡。有一次星期六回家,正值深秋時分,天氣已冷,還下起了綿綿細雨,路上無法快騎,天黑了才趕到。隱約看見村頭路邊有一身影,走進跟前一看是母親,她拖著病體,拄著雙棍,等著兒子。他叫聲“娘”,放下單車,摸著她濕漉漉冰涼涼的手,跪下將她背起……他的真情在家鄉傳頌,與他談起這些,他憨然一笑:“那是感情,那是責任。”

獨立思想、自由精神與現實反差上的磨礪與鑄煉

因當年認識到美術發展在思想與精神上的滯后、僵化,不愿茍同充斥于周邊在中國畫語言和形式上概念化、公式化、表象化的現象,渴望在學術上追求獨立思想和自由精神,也為了盡量減少被排斥與重壓,晁海以“地下式”之狀態開展研究創作,以至于十多年后突然拿出了一批作品時,大家感到驚愕不已。在此期間,他歷15年之沉潛,心無旁騖、殫精竭慮、苦心孤詣鉆研探索,終獲重要突破,獲得了“開創中國新繪畫水墨藝術形態”之巨大成功。這是他在無比堅強的信念、信仰和信心支撐之下,在強大無比的靈魂和精神支撐之下,歷十多年隱忍、艱辛、孤寂與堅持不懈的努力,挖掘、汲取、發展了中國水墨的宏大魂魄。1998年,他拿出這批作品在中國美術館舉辦個人首場學術匯報展,即引起了轟動,得到了學術界的高度贊賞與肯定,他也因此而一舉成名,繼而受邀在全國各地重要美術館作巡回個展11次。然而,1998年至2010年間他卻選擇了再次沉潛,婉言謝絕多位大企業老板簽約的機會,仍守長更、望啟明,嘔心瀝血,挖掘挑戰著自身的極限,保持著一貫的超越與純粹,獨守著內心的澄明和本真,做到了27年極力回避市場活動,這與現實中的中國畫市場形成了鮮明對比。

自2010年秋,他開始每年參加保利春秋兩場拍賣,每場拍賣僅送拍一幅作品,除此之外依然恪守盡力回避市場的原則。他的作品得到了有識之士的喜歡,也得到了夜場大藏家的青睞。有些人不相信從他手里買不到畫,用各種辦法嘗試了幾年未果,終于發出內心的慨嘆:在浮躁的美術界重名利輕學術不正之風盛行的當下,竟然真有這樣藝術成就卓然而又純粹的畫家!

其實,晁海要的是藝術之魂,擔的是道義、使命與責任,至于個人金錢的多寡,不是他意識中的關鍵。在深深扎根于博大精深的中國傳統文化基礎上,將傳統中國畫(文人畫)與當代文化精神和歷史深處宏大的價值能量相融合,充分汲取西方文化藝術核心內涵,探索與建構新的文化藝術形態,以此承載中華民族深厚的歷史,再現我們民族的現代智慧和中華文化的再生力量,彰顯其世界性。這是他對中國畫的深刻認識,也是他立志要完成的目標。為了這個目標,他的言行舉止常常顯得與這個時代格格不入,實則為大智若愚,也是保持學術上追求獨立思想和自由精神的一些外在體現。他是在以其藝術、思想、精神、人格、靈魂和實際行為,反撥著這個時代在藝術發展規律上的某些背離,也感動、感化、激勵、啟蒙著這個時代。也以其開創性的藝術成就,在世界藝術舞臺和文化思想領域,彰顯了具有世界高度的中國文化新創造精神下的新實力和新思想。

結語

美學大師宗白華曾說:“傳統的包袱過于沉重,藝術的腳步就像在泥潭中跋涉,艱難而痛苦,艱難是在前進,痛苦是在變化中發展。”晁海不隨波逐流,他甘愿為藝術向前的腳步付出一生的努力,甘愿承受這個過程中的任何磨礪與鑄煉。在中華民族文化藝術復興的歷史時代要求之下,我們呼喚晁海這樣為藝術獻身的藝術家更多地涌現!

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室