中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 藝苑 >> 正文

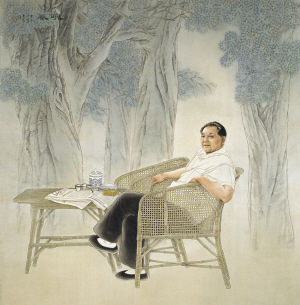

晚風 180cm× 160cm 1991年

晚風 180cm× 160cm 1991年 馬背上的民族 120cm×160cm 1990年

馬背上的民族 120cm×160cm 1990年 圩日 124cm×150cm 2009年

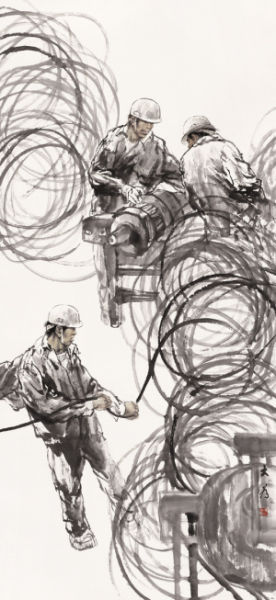

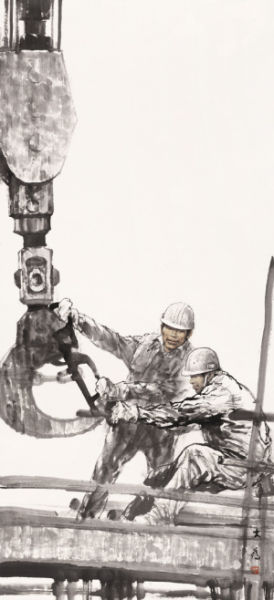

圩日 124cm×150cm 2009年 工地之一 250cm×110cm 2009年

工地之一 250cm×110cm 2009年 工地之二 250cm×110cm 2009年

工地之二 250cm×110cm 2009年 工地之三 250cm×110cm 2009年

工地之三 250cm×110cm 2009年 工地之四 250cm×110cm 2009年

工地之四 250cm×110cm 2009年 劉大為,1945年生,祖籍山東諸城。1968年畢業于內蒙古師范大學美術系。1980年畢業于中央美術學院中國畫系研究生班。現任解放軍藝術學院美術系教授、主任,解放軍美術創作院院長、中國文聯副主席、中國美術家協會主席。主要作品有《小米加步槍》、《漠上》、《陽光下》、《馬背上的民族》、《晚風》、《巴扎歸來》、《人民公仆》等。出版有《寫意人物畫技法》、《劉大為速寫》、《劉大為作品集》、《劉大為小品集》、《劉大為水彩畫作品》等。其作品多次參加國內重大展覽并獲獎,且在日本、英國、美國、德國、法國及香港、臺灣等國家和地區展出。

劉大為,1945年生,祖籍山東諸城。1968年畢業于內蒙古師范大學美術系。1980年畢業于中央美術學院中國畫系研究生班。現任解放軍藝術學院美術系教授、主任,解放軍美術創作院院長、中國文聯副主席、中國美術家協會主席。主要作品有《小米加步槍》、《漠上》、《陽光下》、《馬背上的民族》、《晚風》、《巴扎歸來》、《人民公仆》等。出版有《寫意人物畫技法》、《劉大為速寫》、《劉大為作品集》、《劉大為小品集》、《劉大為水彩畫作品》等。其作品多次參加國內重大展覽并獲獎,且在日本、英國、美國、德國、法國及香港、臺灣等國家和地區展出。劉大為是當代中國畫界很有成就和影響力的書畫藝術家。早在上世紀70年代前半期,他的作品就入選當時的全國美展,80年代,他的工筆重彩和速寫受到人們的關注。而在80年代末、90年代初,他因《漠上》(1988年)、《陽光下》(1989年)、《馬背上的民族》(1991年)、《晚風》(1991年)、《草原歌手》(1995年)等杰出作品在全國性展覽上屢屢得獎而獲得廣泛聲譽。自1998年到2007年,他任中國美術家協會常務副主席,主持全國美協的日常工作,但他并未因肩負重任而放棄自己的藝術追求。在繁忙的行政工作之余,他不但一直堅持藝術創作,而且接受了許多嚴肅的主題性創作任務,不斷有新作問世。同時,他努力提高自己的藝術修養,開闊自己的視野,錘煉和完善自己的繪畫藝術語言,追求創新。他的作品風格,也越來越鮮明、成熟。

我之所以用“融會通達”這四個字來概括大為的藝術境界,是出于我對他為人處事的觀察與了解,更是由于他二十多年來不同類型作品給我留下的印象。融會,即融合之意,他的中國畫作品立足傳統、融合中西,熔工筆與寫意技巧于一爐,自成一格;通達,即明白、順暢之意,他的中國畫作品,寓深刻之含意于通曉、明白的語言之中,兼有雅境和俗趣,可謂雅俗共賞。

大為出生在山東諸誠,自幼受齊魯文化和民間藝術熏陶,祖父古典詩文的修養與祖母的民間手工技巧,是他最初受到的審美教育,也促使他幼年愛好文藝。少年時,他跟隨父母移居內蒙古,定居包頭。蒙古族豪邁粗獷的性格和大草原的景色,與他在故鄉的感受形成鮮明的對比。中原文化的儒雅與草原文化的雄健,滋養了他的心靈,培育了他的性情,對他的成長和未來的審美取向產生了不可忽視的影響。

1968年,大為進入內蒙古師范學院美術系,接受中西融合型教育。畢業后,他先到工廠接受“再教育”,后調入《包頭日報》任美術編輯。他一面仰望精英文化和藝術,研習古今中外經典,磨練自己的技巧,收集素材,進行藝術創作;一面又饒有興味地進行群眾性的美術創作——為報刊畫插圖,創作大眾閱讀的連環圖。這既練就了他用藝術適應社會不同需求的本領,也鍛煉了他能上能下、能文能武這一“隨和”的性格特征。

在大學期間,大為主修油畫、水彩、水粉等西畫門類,對工筆重彩、水墨等民族繪畫樣式也有所研習。他通過艱苦系統的學習,打下了堅實的造型基礎,又有很好的筆墨功夫的訓練。“文革”結束后,他沐浴著改革開放的春風,于1978年以優異成績考入中央美術學院中國畫系研究生班,受教于葉淺予、蔣兆和、吳作人、李可染、劉凌滄等大師。在此期間,他深入地學習傳統技法,研究古代畫論和美學思想。名師高徒受益匪淺,對中國畫傳統的認識更上一層樓。畢業后,大為任職于解放軍藝術學院美術系,1987年任該系的主任。他邊教學邊創作,結合教學與創作,思考當前中國畫創作面臨的許多課題。

西畫的素描寫實造型和民族傳統的線造型之間的矛盾,是從事中國畫創作的前輩藝術家們一直探討的學術問題,也是大為這一代人要繼續破解的難題。大為在實踐中不斷探索,不斷有新的體會。縱觀他的創作歷程,可以清晰地看到,他堅持融合中西、推進中國人物畫革新的足跡。他的人物畫重視寫生基礎上的寫實造型,但善于巧妙地將西畫素描結構與白描的平面性融為一體,同時,恰當地運用西畫的光影和色彩,以加強中國畫的表現力。他在這方面的嘗試,是在吸收了前輩藝術家的創造成果的基礎上不斷摸索出來的,有自己獨特體會的創作方法。

大為是一位非常勤奮好學的畫家,除了傳統人物畫外,他對20世紀北派(以北京畫家為主)、南派(新浙派和海上畫派)的人物畫,也很認真地鉆研。他研究美術史,關注中外油畫、人物畫的創造成果,對色彩絢麗的壁畫也頗感興趣。他通過在中亞一些國家的訪問與參觀,對古代絲綢之路東西文化的交流融合,有較為深刻的認識,這也堅定了他在自己的創作中融合中西文化的信念。總之,他從古今中外藝術中廣泛地吸收營養,正是他這種融通各種藝術的努力,賦予他的藝術創作以豐富的文化色彩和豁朗開闊的特色。可以說,他堅定民族傳統而不保守,擷取外來因素為我所用,在廣納博取、兼收并蓄中創造自己的個性風格。

20世紀以來,特別是1949年中華人民共和國成立以后,中國畫人物畫的題材內容具有明顯的意識形態性質,主要表現革命領袖活動和工農兵的生活,在形象塑造上取得不可抹煞的成績。大為的人物畫繼承和發揚了這一優秀傳統,這可見于他的扛鼎之作《晚風》(1991年)、《人民公仆·劉少奇》(2001年)等作品。與前輩藝術家表現領袖的人物畫不同的是,大為的這些作品更注重領袖人物的平民特點,在他們平民化的面貌中,表現他們寬廣的胸懷和不凡的氣質。此外,大為在創作這些有嚴肅主題作品的同時,也創作了許多描繪少數民族人物風情的作品,如《馬背上的民族》(1991年)、《巴扎歸來》(1999年)、《雪線》(2004年)等。由于他長期生活在內蒙古,又有在新疆、西藏、甘肅等地的生活體驗和積累的大量寫生稿,創作時成竹在胸,畫面生動活潑,趣味盎然。他還有不少小品題材,有充實文化含量和裝飾效果的宏大構圖。

大為擅長工筆,他在工筆畫上所做的創新,在于大膽地把西畫的造型、結構、光影和色彩運用到工筆畫創作之中,以加強體積感和形式上的藝術感染力。他繼承了傳統工筆畫的工整制作傳統,更注意在工整的描寫中表現自己的感情,注意畫面的格調和趣味。他筆下的線條清晰、明確而有韻味。

大為著眼于繪畫語言的現代感,重視形體的飽滿充實和結構的嚴謹,重視畫面的構成意味和整體效果。他深知工筆重彩語言用之不當,則失之于繁瑣、呆板和拘謹。他努力在工筆中融進更多的寫意因素,在不放松細節精微刻畫的同時,十分注意畫面的大效果,使細節服從于營造的境界。

在敷色上,大為頗講究溫和、含蓄和沉著。他講究渲染,主要采用傳統繪畫的高染法,在渲染中追求色調的統一和層次的豐富,講究虛實轉換的節奏。這方面的得意之作,如《漠上》(1988年)。

大為同時對寫意水墨頗有造詣,這對于工筆畫家來說是很難得的。他的速寫能力很強,又深諳筆性墨性,善于靈巧、機智地點擦皴染,揮灑自如。他的寫意水墨人物和動物頗有生活氣息。大為能打通工寫之間的壁壘,從另一個側面反映出他的性格和藝術修養融通的特點。

大為在中國人民解放軍藝術學院美術系和中國美術家協會工作中所表現出來的開拓精神,也與他開闊的心胸和務實的精神有關。他能團結各種不同意見的藝術家和同事,使學院的教學工作和協會的工作充滿勃勃生機,開創了一個新局面。

大為是幸運者,改革開放的時代給他創造了充分發揮才智的機會,他也以滿懷感激的心情感受時代的氣息與脈搏,用自己辛勤的勞動和心血回報時代、回報大眾。這位懂得生活艱辛與藝術甘苦、有社會責任感和歷史使命感的藝術家,正處于創作旺盛期。他未來更出色的藝術成果,是我們可以期待的。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室