中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

樸器妙音

http://www.donkey-robot.com 2014年04月29日10:12 來源:光明日報 張玉梅 生命之綻放(陶瓷壁畫)朱樂耕

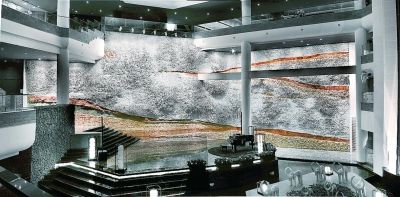

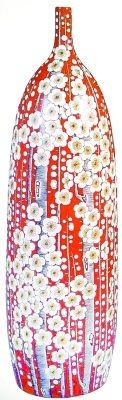

生命之綻放(陶瓷壁畫)朱樂耕 梅瓶(陶瓷)朱樂耕

梅瓶(陶瓷)朱樂耕燒一把火,煉一團泥,成了陶瓷。壇壇罐罐,可賞可用,本是生活的器物。然而朱樂耕的作品,升華了人們對陶瓷的概念,原來陶瓷可以這樣融入生活,顯出藝術。

韓國麥粒音樂廳的“生命之光”“空間與時間的暢想”“有陽光的日子”“秋的印象”“天穹、山巒、月色”“歲月的記憶”“歡樂時光”“黑與白的對話”等系列作品布滿了整個音樂廳的內外空間,僅瓷泥就耗費上百噸,音樂廳成了名副其實的“陶藝宮殿”。他為韓國“Kensington JeJu”飯店所做的大型陶瓷裝置壁畫“生命之綻放”,體量巨大,350平方米,一整面墻壁,與作品“生命之光”遙相呼應,有異曲同工之妙。

像破繭而出的蝶,像密密匝匝的殼,這些不同形式的紋理,或明或暗地隱藏在瓷器的釉面里,打破了陶瓷表面的單一平衡,使其顯露出內在的機鋒來,如同平靜的水面蕩起漣漪。線條在琉璃世界中幽幽地延伸,有的像一片樹葉的脈絡上下其行,有的像月光的細影在大地上迷離閃爍,有的又像云霞飛蕩的流光溢影,光于不同角度在陶瓷的反射下形成特別的美感。沖刷得光滑的鵝卵石,有些斑駁的泥土,瓷器表面淡淡的裂痕,如同經過歷史老人巨手的撫摩,在空間藝術中注入了時間性因素,為寧靜的陶瓷帶來了歷史的幽深感。

朱樂耕在鋼筋水泥的叢林中,用火與土的語言,營造人與自然親密接觸的公共藝術空間。中國人視天地大自然為一體,生命之間彼攝相因,相互激蕩。中國傳統哲學是“生”的哲學,孔子說的“天”,就是生育萬物,“天地之大德曰生”。生生,就是生而又生,創造又創造。中國傳統文化中也有一種生態美學意識。大自然是一個生命世界,天地萬物都包含有活潑潑的生命、生意,這種生命、生意是最值得觀賞的,人們在這種觀賞中,體驗到人與萬物一體的境界,從而得到極大的精神愉悅。朱樂耕常提到父親留給他的印章“萬象為師”,正是對天地萬物的心心愛念與觀天地萬物“生意”的生態意識,大地、生命成為他不斷表現的主題,他的作品迸發出蓬勃的生態美。這種生態意識,體現了當今全人類的普遍價值觀念,極富現代意蘊。既是民族的,又是全人類的,既是傳統的,又是現代的。

朱樂耕出生于中國陶瓷藝術中心景德鎮,在瓷窯爐火的熏染中成長。對陶瓷的工藝技術和文化內涵,他都有深切體會。瓷器是人工的創造,是人“做”出來的,但“做”卻不能露出“做”的痕跡,必須“做”得像沒有“做”過一樣,“做”得像天地本來具有的一樣,像那“雨過天青云破處”,像那“山嵐輕起日落時”。朱樂耕強化陶瓷泥土的樸素特征,保留手工的印記,在作品表面留下隨意捏塑的痕跡。《夕陽·炊煙·人家》作品給人留下很質樸鄉野的感受。《山水》系列器皿則滿溢著生活情趣。

“風行水上,自然成文”是中國美學思想中的一條定律。這條定律有三個要點:一是強調師法自然是一切藝術的最高原則。二是認為自然的創造具有至高的美。北宋蘇洵提出“風行水上,渙,此天下之至文也”的觀點,這里的“至文”是最高的美的意思。三是強調自然創造之美在于無為而成,不為機心所拘,不為法度所限,如水上行風,渙然而合,漣漪為散,散而有文,一切都在無意中。“風行水上”討論的不是自然美的問題,并非強調自然物具有最高的美,而是突出循乎自然的創造方式,人遵循自然的法則,也可以創造出合乎自然的美的形式。在《天馬》與《耕牛》系列作品中,他將“影青技術”與“窯變”的肌理宛如天成地結合在一起,表現出豐沛的生命意象。朱樂耕在運用傳統技術上達到了時代的新高度,同時,他又將爐火純青的技術運用自如,同時克服知識、技術的束縛,以開工開物的精神,建立一種新的創造秩序。

陶瓷有表達性靈的功能,冰冷的瓷器貯積著人的性靈追求,沒有這一點,僅僅作為一個制作精良的工藝品,是無法產生如此魅力的。

中國藝術的形神觀念,其實正與藝術家強調生命境界的傳達密切相關。陶瓷的平靜之中含有笙鼓齊作的世界。形式之外的神韻,不光是一個表現技巧的問題,而且跟藝術家的內在心靈境界密不可分。沒有一顆高逸的心靈,作品就不可能有巨大的穿透力;沒有不同流俗的性靈,作品就不可能有打動人心的力量。陶瓷無言,我們卻感受到朱樂耕心中澎湃的激情和生命的張力。

“在創作中,我深切感受到,火與土,還有釉汁,并不是一個由我們任意擺布的物,它們有自己的個性與生命,如何與它們對話,如何讓它們發出自己的聲音和吶喊,讓人們從中去感受它們,與它們同在,”朱樂耕說,“這是我的藝術追求”。

流光溢彩的陶瓷,摸上去涼涼的沒有溫度,但是停下來,用心感受,朱樂耕用火與土奏響的自然樂章,我想,你聽得到這生命的妙音。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室