中國作家網>> 美術 >> 美術動態 >> 展訊 >> 正文

“江南蘭亭繪——荊歌書畫展”即將開幕

http://www.donkey-robot.com 2014年04月24日12:47 來源:中國作家網

江南文學會館攜手錢江晚報,共同推出人文雅集“江南蘭亭繪”——荊歌書畫展,5月5日正式開幕,為期一周。

西子湖畔北山路95號民國別墅,灰磚黑瓦,歷史的肌理沉淀出時光的紋路;花明柳媚,春意在安寧中訴說著文人意蘊。在這老宅的六間房里,可靜觀文人墨客的筆下生花,可慢思一觴一詠間的浮白載筆……

本次“江南蘭亭繪”將以作家荊歌的書畫作品為主元素,以書畫傳情,聚焦當前中國作家中的文人書畫創作。

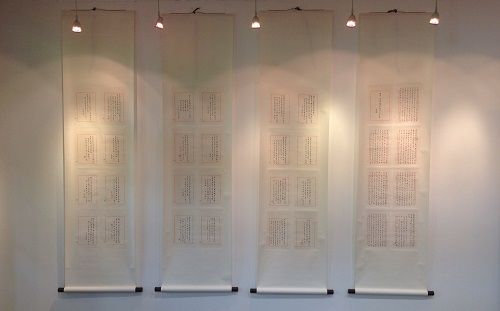

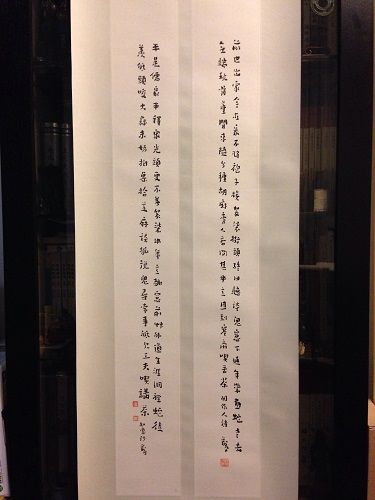

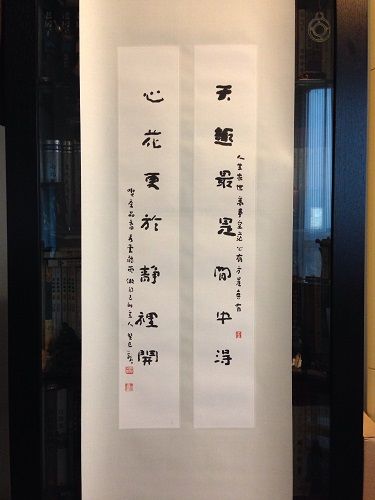

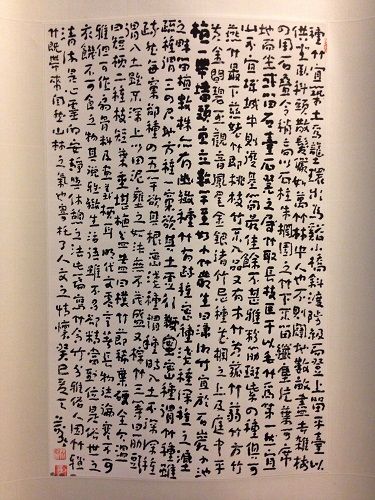

荊歌是文壇上世紀60年代出生的作家群里的代表性作家。這次,6個展廳共展出39件、組作品。其中一組書寫在八行箋上的周作人詩24首并序,充分體現了文人書法的豐富和雅趣,另外,書法《金剛經》也是一幅力作。歷代文人很多都抄過此經,如文徵明、溥儒等。荊歌的書寫別具一格,靈動而自由。

莫言、賈平凹、何立偉、李杭育、楊葵、艾偉、馬敘等作家將獻其書畫祝賀,畢飛宇亦將為荊歌的書畫展傾情寫序。活動現場,亦有賈平凹、葉兆言、林白、潘向黎等宏論文人書畫的前世今生,文藝評論家吳亮也將出席發言。

六間房里收了些什么

本次展覽的名字就叫“荊歌的六間房”,六間房里收了些什么?主要是他的字畫!

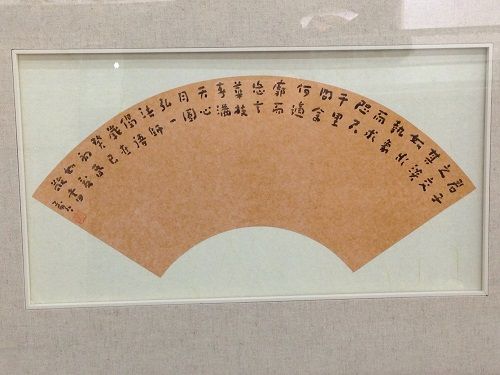

荊歌的字畫,古拙中透著清新。字一般不大,卻如春天桃花,娟秀而不張揚,內斂而蓄芬芳。練字30多年,荊歌說:“小時候,父親規定我寫字,一天三頁柳公權,一周檢查一次……為此不知挨了多少打。”嚴厲的父親造就了今日江南才子。

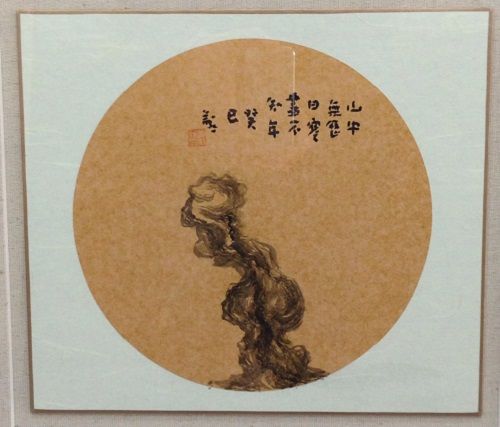

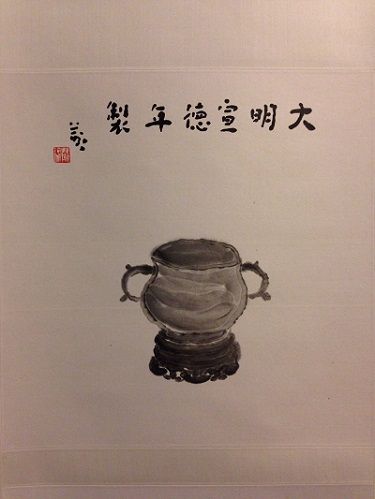

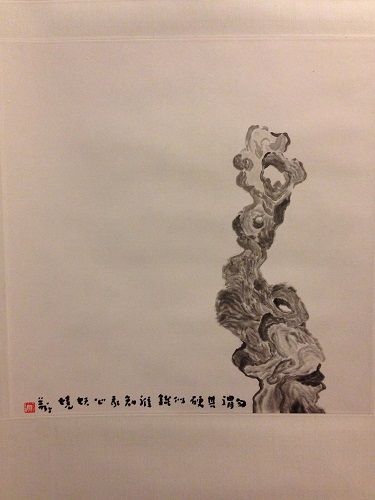

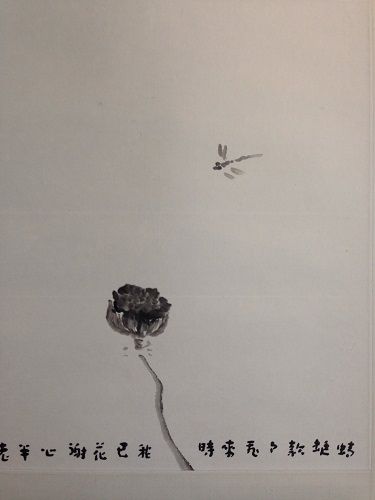

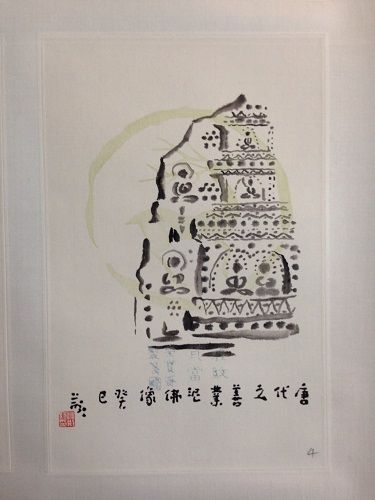

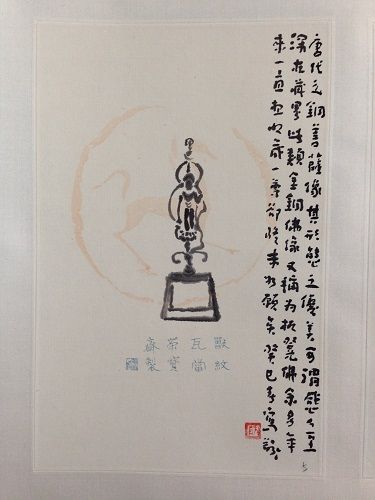

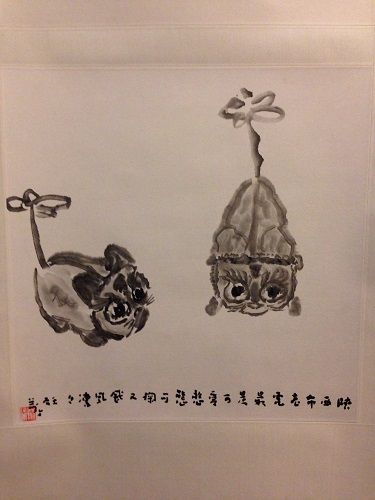

他也學畫,看他畫的山石、香爐、荷塘,無論構圖、線條、墨暈、虛實都功底扎實,很得要領。

但其實,更多人知道荊歌,因為他是作家。他的長篇小說《槍斃》、《鳥巢》、《愛你有多深》,都曾在文藝青年們手中流轉誦傳。

邂逅荊歌,是在北山路,他長發扎起,頸上、臂間、腰邊戴著各種“寶貝”。一進酒店的房間,窗邊的各種古玩便映入眼前,荊歌也如數家珍地開始“顯擺”起來:“我偏愛南方的古玩,杭州出土的南宋東西,什么都好。你看這茶杯圖案是過墻龍,太可愛了。”

他的愛好是把“文”玩到了極致

“以前,我幾乎把全部時間都用在寫作上,慢慢地,因為寫得太多就停了下來,想用更多時間做自己感興趣的事,如玩古、品香、寫字、畫畫。大概在七八年前,我開始跟著一個朋友玩古。他很有學識,我跟著他進步很快。”玩古的感受,在荊歌的小說《他日物歸誰》中,有所體現。

“我這朋友與小說主人公確實有很多共同點。他特別怕老婆,隨著玩古開始掙錢,老婆便不讓他賣出。一次我在他家談價錢,恰好他老婆回來了,嚇得我們像被撞破奸情一樣趕緊逃下樓。”說著陳年往事,荊歌大笑,一陣“唧唧,唧唧”的聲音也斷斷續續地應和著——原來,荊歌隨身帶著一只“冬蟈蟈”——這是只通身碧綠的蟲子。

“它狀態好的時候,就會‘唧唧,唧唧’地唱歌。”荊歌給它喂面條,也給它吃胡蘿卜丁。原本只能熬到三月的“冬蟈蟈”,在荊歌悉心調養下,養了將近五月,還是生機勃勃。

玩古以后,荊歌便發現,這種氣息格調體現在中國書法與水墨上,與他年輕時候所喜歡的西畫,完全不是一回事兒。

“我骨子里有一種對傳統的親切感。”荊歌把玩起宋代取茶小匙,“這種文人氣是自古傳承的,例如宋代人喜愛喝茶粉,有斗茶比賽,并延伸出兔毫盞、滴油盞等器具。這些閑情雅致,甚至被推廣到最平民底層,人們將‘文’玩到了極致。

在荊歌看來,這種傳統的“文人意識”太契合東方人,尤其是中國人,“當自己陌生時往往不以為然,還認為古代的東西有種臟兮兮,甚至恐怖的感覺,常與死亡相連。但越走近便會越沉湎其中,興奮得夜不能寐。”

他的畫帶著小說家對生活的思考

“我對古拙的魏晉碑帖特別感興趣,一本《張玄墓志》,我臨了不知多少遍。”

不過荊歌反對機械地臨摹,“很多人練得多看得少琢磨得少。我見到有人教書法,要求學生臨摹得與字帖重疊在一起,這是與書法精神背道而馳的。書法肯定要有法度,要向前人學習,但最重要的是在字外。”

有人說,練書法要練到肌肉僵硬,一揮筆一轉鋒都要定型。“這肯定是不對的。書法講究的是此時此地此心情,這才是創作,是文人心境的體現。想任何時候寫出的都是好字,這怎么可能呢?”對荊歌來說,練字如鑄劍,一個鑄劍者一輩子鑄出一把好劍尚且不易,書法之道亦如此。

“文人意識”,始終是荊歌書法創作的核心。“沒有什么文人書法,中國書法本就是文人書法。如果離開了‘文’的核心,書法便不是書法,而是干巴巴的技術活。書法的墨色和線條就是心性與審美的反映。很難想象一個沒有文化趣味、沒有生活情趣、沒有藝術感悟的人能把字寫好。”

對于荊歌而言,書法中文人的“趣味”很重要。“很多字用主流書法標準要求來看是很丑的,如張伯駒的書法如同蚯蚓一般,但是我看了就特別喜歡。今日的書畫現狀看上去繁榮,實則是很大的倒退。這與收藏有點相似:全民搞收藏,萬眾練書法。這反倒是一種傷害。”

荊歌曾畫了一串被捆綁的螃蟹,幾行文字讓人心動:“我在教書的時候,有一個男生天天被叫到辦公室,各科老師都車輪般折磨他,他終于由差生變成了學習成績優秀的人,但他卻在畢業前夜淹死。他曾拎來一串螃蟹送我,稻草扎著,就像他的命運。”

事實上他的許多畫,都有一些“敘事性”,帶著一個小說家對生活的觀察和想象,以及獨特的思考。

(王 湛)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室