中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

不像一粒沙古老,但比一滴水年輕 ——訪詩人李瑛

http://www.donkey-robot.com 2014年04月01日09:50 來源:解放軍報 安 陽 王振江

作家小傳:

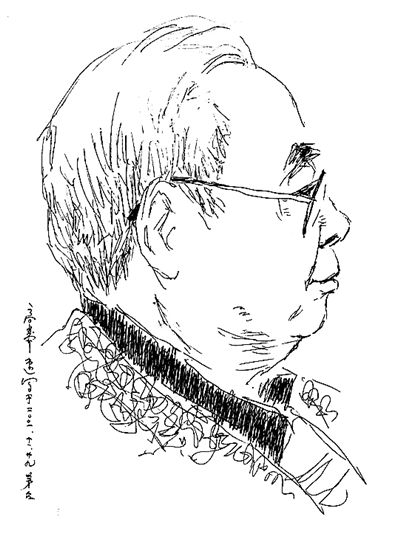

李瑛,河北省豐潤縣人,1926年12月生。曾任文藝刊物總編輯、出版社社長、總政治部文化部部長、中國文聯副主席、中國作協主席團委員等職。曾獲中央軍委頒發的勝利功勛榮譽章。先后出版長短詩集和詩論集57部,所出單行本曾獲首屆魯迅文學獎、全國圖書獎及全國“五個一工程”一本好書獎等多種獎項。

人的精神如何永遠像春天般不斷涌動生命力?走近素有“詩壇常青樹”之稱的李瑛便能找到答案。

今年88歲的李瑛,70余年不停歇地堅持思考和創作。最近,他的新作《比一滴水更年輕》(作家出版社)以青春、自然的面孔與讀者見面。142首新詩,篇篇如詩集的名字一樣,雖然主題不同,內容也很寬泛,但都是李瑛在壯麗的現實激發下,情感生活的投影和心靈世界的寫照,他說:“我雖不像一粒沙古老,但比一滴水年輕。”

談創作道路——

“生活營養了我,不能不寫下來”

很多人可能都有這樣的疑問:李瑛70余年堅持詩歌創作的動力是什么?詩人的回答十分簡短卻擲地有聲:“生活營養了我,不能不寫下來。”循著一首首常讀常新的詩篇,李瑛探索詩美的艱辛足跡和心靈軌跡鋪展開來。

1943年,只有十六七歲的李瑛,寥寥數筆便寫就了具有象征品格和現代寫意手法的詩作《播谷鳥的故事》,可見其對生活感受的深邃和詩的敏銳;1945年,李瑛考入北大中文系,師承馮至、朱光潛、沈從文等名師大家,在校期間博覽群書,為日后的詩歌創作做足了儲備;1949年,他大學畢業后參軍,跟隨第四野戰軍一路南下;1951年1月,李瑛作為總政工作組成員赴朝鮮戰場,期間寫下了《血火朝鮮》《戰場上的節日》等作品;1958年春天,李瑛深入到福建前線部隊,和戰士們生活了8個月,他回憶那段時光:“在那里,過去曾經是比較抽象的概念性的東西,變得具體起來,特別是我和戰友們一起擔負著祖國的信任,經歷著共同的歡樂和悲傷”;1959年到1962年,李瑛開始深入到祖國各地,北國長城、內蒙牧場、天山雪線、東南海岸、南方邊陲都遍布了他的足跡,他以拿槍的姿態執筆,用詩來歌唱站崗、巡邏、緊急集合的戰士的生活……

“我這一輩子,雖然沒有太多在火線直接作戰的經歷,但也趕上了解放戰爭的尾巴,又到了嚴酷慘烈的抗美援朝戰場,以及之后的邊境自衛反擊戰。我跟戰士們一塊兒生活,身臨戰場,看著他們倒在槍林彈雨之中……這些震撼人心的事情逼迫你不得不用筆寫下來。”說起這些往事時,眼角泛起淚光的李瑛釋然地說:“我這一輩子的生命是充實的。”

“我們所處的這個時代里,我們身邊轟轟烈烈的生活中,蘊藏著無比豐富、無比生動活潑、自然質樸的東西,在時間和人們生活的褶皺里隱藏著那么多閃光的深刻美好的東西,那才是真正的詩。”李瑛告訴記者,“見到過一個飽經磨難的古老民族奮起推翻舊世界的悲壯場面,看到過火線上戰士即將投入殊死廝殺的動人心魄的豪情,我怎能不思考:在大時代里,個人與祖國、民族的命運,是怎樣緊緊地聯系在一起的?”

70余年的創作生涯,李瑛從來沒有停止過閱讀和思考,他總說自己由于本職工作的繁重,業余很少有完整的時間寫小說、寫劇本,只能寫些字數較少的詩,抄寫起來也比較方便,但他那一句“我這一輩子就是一首詩”足以令人肅然起敬。

談詩學主張——

“詩人屬于時代,詩歌真實地反映內心世界和生活”

李瑛始終堅持“詩人屬于時代”的詩歌美學,他提出“詩是時代的一部分、歷史的一部分,詩人屬于他的民族、他的國家和他的人民”,意在強調詩人莊嚴、神圣的使命和責任。他深諳文學創作,就是要了解生活、了解社會、了解時代;他珍惜詩人這份榮譽,所以他主張詩歌要貼近時代、忠于生活,而選擇做詩人就應該做一個哲學、文學、美學兼修的學者型詩人。

在采訪中,李瑛十分強調詩歌創作與時代的關系。“我曾處在血與火的年代,它直接作用于我的精神品格的培養和思想情感的成熟。有無這段不平凡的經歷是不一樣的,它不能不激起你要來反映這個火熱的年代。”李瑛的作品總能夠與時代發展同頻共振,生動記錄社會生活的壯麗圖景,但他的詩作不是一般化地反映生活表象,而是站在時代的高度,準確地洞見和把握時代進步的先聲,因而能夠直達繁復生活的本質。

在李瑛的標準里,優秀的詩歌一是要有思想的深度,“我不認為詩歌是用來‘玩’的、可有可無的東西,或者只寫一些個人瑣屑的小感傷和小歡樂這些沒有什么意義的東西,這恐怕是不能有益于廣大讀者和這個世界的。”二是要有時代氣息,他認為,“一個作家應該懷有崇高的理想,一個詩人應該時刻關心時代的變化,真正偉大的作品,應該與時代、與人民群眾的脈搏是相通的。”三是要“美”,李瑛敬畏詩歌,他極為重視詩歌的美學意識和美學品格,他認為詩一定要表現美,追求生動的意象、精巧的構思、語言的韻律和節奏。他把詩人比作是以創造“美”為自己職業的人,即詩人應該是“美”的創造者。

談到當下詩歌創作,李瑛則寄希望于年輕的詩人朋友,要多讀書,多思考,以嚴謹的態度、大膽的探索創作出更多能夠潛移默化作用于人的精神世界、提升讀者思想感情的詩歌。

離休之后的李瑛,謝絕了太多的社會活動和浮泛的應酬,以更多的時間用來讀書、寫作和思考。如今雖已年近九旬,但他近期的詩作讓人深深感到他仍才思敏捷,激情不減,他的心靈是開放的,視野是開闊的,這真是一個奇跡。

談新作特色——

“時代、生活和詩把我變成了孩子”

“只說在以各自不同的生活/讓春天充滿夢和渴望/為創造一個共同的美的世界/把蓬勃的未來交給希望。”翻開詩集的第一篇便是《春天》,詩人似有意而為之。李瑛的詩是他的生命之歌,詩行里激蕩著青春式的吶喊和對民族偉大復興的強烈渴望。細細品讀“春水小集”“紅櫻桃小集”“白鷺小集”“野草小集”等7章,無不洋溢著一如既往的理想和浪漫色彩,延續著一股積極向上、富于活力的力量。

在詩集《比一滴水更年輕》的《序》中,李瑛這樣寫道:“這就是我多年來所做的探索。”他在探索什么?多年的創作經歷,讓詩人越來越深刻地感受到中國古代文明的博大精深,特別是在哲學、文學和美學領域。他的詩常常以細微的事物觀察來透視時代和人生,雖是“小我”的姿態,卻有“大我”的情懷。正如他所說:“一件作品若能跳出‘自我’,超越個體生命的有限存在而復歸于人生世界的整體,著眼于追求超功利的境界,追求審美理想和某種深刻的哲思、自由的人格和積極的生活態度,達到情與景交匯、意與境相融的美學境界,才是上乘。”李瑛認為,每件作品的意境,都來自于作者的思想、性情、襟抱,人生境界的高低,最終決定其作品藝術水平的高低。

從這本詩集不難讀出李瑛的探索,一水一石,隱含天地間生命的頑強和靜穆;一草一木,歷數時空往復的流轉,閱盡風雨中的飄零與生機。每首詩都能傳達出一種思想的內涵,并營造了一種特有的韻味。在構思和藝術處理上,他借鑒西方多種流派的藝術表現手法,融入東方美學的境界之中;語言上天然、節制、簡潔、生動。大與小、虛與實、濃與淡、秀與隱,“天地有大美而不言”,彰顯了李瑛更為看重詩作深刻的藝術表現力與容量、率真與靈動以及韻律與節奏的和諧之美。

“當手杖/成為我世界的一部分/我卻比一滴水更年輕/因為這個時代/因為我的祖國。” 感召于時代沸騰的生活和日新月異的現實,李瑛始終處于無比的憧憬、激動和感奮中。不只這一首詩,詩集中的所有詩都在講述著李瑛《比一滴水更年輕》的心境,“想起年輕時我渴望的一切,今天都已變成現實,我更堅信未來在我們手中必將有更多奇跡發生。”李瑛說,“時代、生活和詩把我變成了孩子,我便把這首詩的題名作了這本詩集的名字。”

結束了和記者的對話,李瑛移步書房。他在自己剛剛出版的新作《比一滴水更年輕》的扉頁上,寫下:“讀詩可以使你生活得聰明而勇敢。”不像一粒沙那么古老,但比一滴水更年輕,樓下的白玉蘭似乎也開得更旺盛了。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室