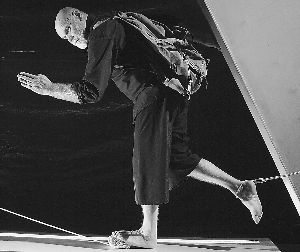

話劇《從莫斯科到佩圖什基》劇照

話劇《從莫斯科到佩圖什基》劇照俄羅斯圣彼得堡波羅的海之家劇院的話劇《從莫斯科到佩圖什基》在首都劇場首演的當晚,我目睹了劇場里幾乎每分鐘流失一名觀眾的場面,并且和所有堅持看完該劇的觀眾一樣感到不知所措——我們根本搞不清楚,在長達三個半小時的時間里,舞臺上究竟發生了什么,更不知道該如何表達自己的感受,因為這一切完全超出了我們的理解能力。演出結束至今,幾乎沒有評論。如果一部杰作就這樣被我們的集體失聲所埋沒,對于藝術和藝術的創作者來說實在是不公平的。

話劇《從莫斯科到佩圖什基》改編自作家維涅季克特·葉羅菲耶夫的同名中篇小說,該作品被譽為俄羅斯后現代文學的開山之作,同時也被視為蘇聯時期的最后一個文學神話。作品的主人公是一個絮絮叨叨的酒鬼,他講述了自己乘坐電氣火車從莫斯科前往佩圖什基的旅途中發生的事情。他是到佩圖什基去看望自己心愛的姑娘和兒子的,在他的描述中,佩圖什基是一個鮮花常開的天堂。但是,他最終無法抵達那里,在旅途的終點,他又回到了莫斯科,并且莫名其妙地被四個魔鬼一樣的人用錐子刺穿了喉嚨。

在這個酒鬼夢囈般瘋言瘋語的背后,是作者對于權力體制的反抗。他批判這個充斥著謊言和爾虞我詐的世界,以及在這樣的世界中醉生夢死的人們。作者有意將主人公的不歸旅程描述成一次精神意義上的殉難,頻繁引用《圣經》中的典故,暗示文中的醉鬼分明是個現世的耶穌。與此同時,他不斷地提及俄羅斯文學史中的經典作品,并對那些官方欽定的權威文本進行戲仿。

現實中,真的有一條火車線路從莫斯科的庫爾斯克車站到佩圖什基,據說每年到了葉羅菲耶夫誕辰紀念日的時候,那列火車上便會被藝術家、音樂家和詩人所占領。這一線路的車程大概只有兩個多小時;葉羅菲耶夫以文字為單位丈量這段路途,不過只有區區三萬多字;但是當圣彼得堡波羅的海之家劇院的藝術家們將其搬上戲劇舞臺時,這段旅程卻要花費三個半小時左右。這其中的差異構成了“現實—文本—表演”三者之間的關系。

話劇《從莫斯科到佩圖什基》開場前,舞臺便已全部展現在觀眾面前。似乎是要與原著中混沌的醉言醉語構成對應關系,呈現在舞臺上的一切都是凌亂且粗糙的——但戲劇工作者顯然沒打算忠實地呈現原著中那個酒鬼所描述的一切。如果說葉羅菲耶夫的寫作是游走在酩酊現實與清醒意志的邊界之上,那么戲劇人則將這段旅程徹底拖入了精神世界之中。那個醉醺醺的主人公,時而像是尤利西斯,時而像是《等待戈多》中的流浪漢,時而像是遇到了三女巫的麥克白,時而又仿佛走進了契訶夫或普希金的作品之中,我們還能夠從他的只言片語中分辨出托爾斯泰和陀思妥耶夫斯基的意味,看似熟悉卻又覺得陌生。戲劇人甚至暴露出了想要濃縮整個俄羅斯文學史的野心,穿插其中的狐貍、馴鹿和野鳥,則似乎是來自古老童話的符號。

可以說,戲劇人對葉羅菲耶夫文本的“背叛”和精神繼承是同時發生的。坐在觀眾席中的我們,同樣可以體會到原著對現實的批判和對權力的反抗。比如劇中反復出現的碩大的眼睛影像,來自原著中對社會生產方式的諷刺,還有一大段對于控制與殺戮的展現等等。但與此同時,戲劇人不滿足于停留在對具體時代的具體批判,而是試圖獲得更具哲學意義的思考。他們在劇中設置了一個超脫于敘事層面之外的印第安人形象,使得全劇籠罩著一種神秘主義的宿命論情緒。在這樣的情緒之下,無論是這趟旅程的文學意義上的閉環結構,還是主人公最后的悲劇命運,都成為對人的存在和意義的一種本原問題的論述。

作為一部具有堅實的文學基礎、優秀的演出呈現和深刻的哲學思考的戲劇作品,《從莫斯科到佩圖什基》理應得到人們的尊重和褒獎,但現實是:很多觀眾選擇離席而去。這不過是又一次印證了一個殘酷的事實:我們的戲劇市場是無法容留真正嚴肅的帶有文學和哲學意義的作品的。換句話說,這樣的作品已經成為這個市場中“多余”的存在,甚至恐怕應當是被“消滅”的了。

這當然不能責備觀眾。一段時期以來,我們的戲劇舞臺早已落入泛娛樂化的境地。很多戲劇工作者為了追求市場利益,批量生產著浮躁的、淺薄的、庸俗的、滿足于情緒宣泄的娛樂產品。很多編劇以所謂“接地氣”的“生活流”寫作而沾沾自喜,早已拋棄了對經典文學的研讀與體悟,當然也根本無法寫出真正具有文學意味的臺詞。很多戲劇作品陷入了小情小調的營造之中,根本不具備哲學層面的思考,談論哲學的本原問題甚至成了一種笑柄。文學和哲學,早已被我們的一些人排除在了戲劇之外。

在《從莫斯科到佩圖什基》中,主人公在臨終前痛苦地呻吟:“我從不知道,世界上會有如此的疼痛。”如果說當初葉羅菲耶夫所控訴的是一種政治意義上的權力體制的壓迫,那么今天身處于娛樂機器的商業權利和市場體制之下,我們也許同樣要保持一份清醒的警惕——因為更可怕的是,后者還會提供一種麻醉劑般的副作用,讓我們忘記了作用于我們身上的真正的疼痛。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室