中國作家網>> 習近平:《憶大山》《念奴嬌·追思焦裕祿》 >> 正文

陳世旭:常山高士賈大山

http://www.donkey-robot.com 2014年03月25日16:50 來源:人民日報海外版 陳世旭 1980年攝于北京。左起:賈大山、陳世旭、馮驥才、張有德。

1980年攝于北京。左起:賈大山、陳世旭、馮驥才、張有德。賈大山,河北正定人,河北省新時期第一位獲全國優秀短篇小說獎的作家。生前曾任河北正定縣文化局局長、河北省政協常委、河北省作家協會副主席。1997年2月20日病逝。

賈大山,河北正定人,河北省新時期第一位獲全國優秀短篇小說獎的作家。生前曾任河北正定縣文化局局長、河北省政協常委、河北省作家協會副主席。1997年2月20日病逝。

賈大山,河北正定人,河北省新時期第一位獲全國優秀短篇小說獎的作家。生前曾任河北正定縣文化局局長、河北省政協常委、河北省作家協會副主席。1997年2月20日病逝。 1997年2月9日,習近平和賈大山(右)合影。

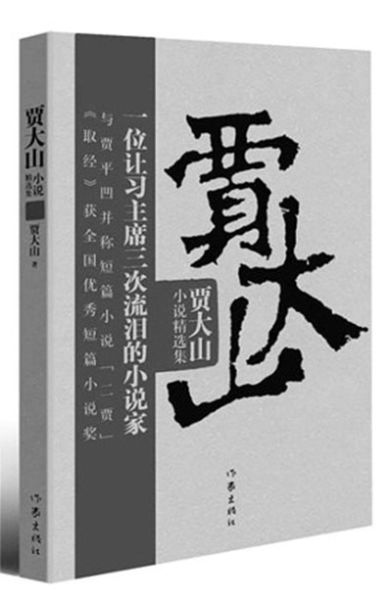

1997年2月9日,習近平和賈大山(右)合影。 《賈大山小說精選集》近日出版

《賈大山小說精選集》近日出版編者按:1月13日,《光明日報》轉載了習近平1998年的舊作《憶大山》,該文反映了習近平同志上世紀80年代在河北正定期間與作家賈大山的深厚友誼。1997年2月20日病逝的作家賈大山再度引起人們關注。文學同好眼中的賈大山是怎樣的一個人?為此,本報刊發作家陳世旭的文章,以饗讀者。

題記:本文寫于1993年。事先大山兄并不知道,待知道時已臥病榻,無力看稿,只能由他的朋友朗讀。之后不久,大山兄長去。這是我在得知噩耗的沉痛中唯一的一絲欣慰。

河北正定,古稱常山。在我有限的見識中,聽說的第一個常山人是三國趙子龍,認識的第一個常山人是當代賈大山。一個古人,一個是今人;一個武人,一個是文人。

1980年3月,《人民文學》編輯部把賈大山、馮驥才、張有德和我召集到北京,安排在一個軍隊招待所寫小說。這樣,我有幸認識了幾位大作家:賈、張二位都是首屆全國優秀短篇小說獎的獲得者,馮則已有了《神燈》、《義和拳》等長篇力作。

近一個月的時間里,4個人同處一室。4個人中,我和張有德幾近啞巴。馮和賈則整天妙語連珠,各自反映出不同的文化背景,馮是津門都市的機智,賈則充滿滹沱河土生土長的智慧。那是我深受其益并且深為留戀的一個月。一個月后,大山寫的小說被留下來采用,我連一個字也沒寫出來。我很羞愧。

但很快我又有同大山見面的機會。中國作協恢復了文學講習班(現稱“魯迅文學院”),我同大山成了同學。

那一期文講所,以知名度和個人魅力為中心形成了幾個圈子。大山是其中一個圈子的中心,許多人都服他,服他的才思敏捷,大智惹愚。他言語行動慢條斯理,永遠是一副不動聲色的架勢。但幾乎一言既出,即成經典,不脛而走。讓許多人快活,當然也讓一些人不太快活,你卻沒法恨他。

有一次班會,談各自的創作。大山說,他最近研究現代派小說頗有心得,也試寫了一篇,讀給大家聽聽,請求指教。小說開篇是水利工地學大寨動員大會的場面:草帽句號草帽句號草帽句號籐編的草帽句號竹編的草帽句號布的草帽句號麥稈兒編的草帽句號白色的草帽句號黃色的草帽句號新的草帽句號半新半舊的草帽句號破了沿兒落了頂兒的草帽句號寫了農業學大寨的字和沒寫農業學大寨的字的草帽句號……大家起先凝神聽著,以為大山在文講所真的有了長進,得了西方秘傳,真想鬧點假洋鬼子的把戲了。漸漸地,大家就有了疑惑,終于哄堂大笑起來。他仍一本正經、有滋有味、不斷“句號、句號”地繼續他的“意識流”,直到有人求他,再鬧下去,褲帶子要斷了。

因此有人說,世上聰明人,別的永遠只能是第二,第一只能是賈大山。大家都認可。

但大山卻決不是狡猾的人。

這期文講所快要結束的一個下午,沒有課,大山把我喚到宿舍后面的核桃園里。我們踩著樹葉,踢著塵土在林子里走過來走過去,一直都是他在說話。太陽若有若無地照耀在林子里,我的喉頭老是涌動著,什么話也說不出來,只是不時地抬眼看他,又不愿他發現我的眼睛里感激的淚光。我記得最清楚的一句話,是他說學習結束離京,他不會再來北京了。他在家鄉長大,家鄉足夠他寫了。以我當時閱歷的淺薄,我還不能完全理解他的內心。

文講所一別就是10年。

10年間,我再也無緣得見大山。中間曾給他去過一封信,就我由先前插隊的縣調到省城從事專業創作征詢他的意見。他回信是極寬厚的,毫無對自己的那份嚴苛。他覺得以我的情況,還是應該回到省城去,畢竟是從省城下鄉的孩子。聽其自然吧。

“聽其自然”后來便成為我生活中的信條之一。這信條極有效地緩解了我在生活中的種種心理緊張。名利欲,得失心,都因了這信條而日漸淡漠,做人也日漸從容自如。

我因此對大山有了更多的感激和特別的懷念。每次車過河北,我的第一個念頭就是想象著他可能在說著什么或做著什么。一旦見到河北的同行,便打聽他的情況。知道他任了正定縣的文化局長,且有很好的政績和政聲,我很為他高興。他的小說依然寫得少,但字字珠璣。在文講所我就知道,他寫小說要打腹稿打到能背下來才開始落筆的,語氣節奏都極講究。他的小說,單看文字,都是一種享受,誦讀起來,朗朗上口。那是真正中國化的語言藝術。但這類的小說時下似乎不走俏,大山為此苦惱嗎?抑或是滿不在乎呢?在時尚多變、流派紛呈的當代文壇,他感到寂寞嗎?還有他的人品,如今,這樣清峻逸拔自是很不合時宜了,他又將何以處之呢?

終于得到一個當面訪他的機會。

8月,在山西開會,遇到河北作家張峻。問賈大山,回答說肯定在正定。很多年來,賈大山幾乎從未離開正定一步。他是河北省作協常務理事,正定離石家莊坐汽車不過半小時的路程,但大山卻連省作協的會也從未開過。以他的影響和職務,拉點贊助應該沒有問題,但他堅決不干,至今沒有結集出版過一本書。張峻說。

我完全信。這正是賈大山。

天下熙熙,皆為利來,天下攘攘,皆為利往。果真沒有幾個賈大山,豈不是太乏味了么!

歸途,我決定從河北石家莊轉車,得便一訪大山,了卻10年的念想。

感謝河北文聯的朋友,當天就同大山聯系上了。

大山一早就來了電話,說他在正定那邊,把一切都準備好了。我們一行到了正定,見面一一握手時,他竟不認識省作協主持日常工作的常務副主席。我就是再理解,也不由不吃驚。

除了略顯富態,大山一切如舊。分別10年,一見面他毫無驚咋,先同別人寒暄,最后才撫了我的肩同行。10年歲月恍若隔日。

他備了滿滿一桌子菜來招待我們,自己卻絕不沾葷腥。

先前憋了一肚子的話,不知從哪里說起,沒頭沒腦地問:

“你干嗎吃齋啊?”

“是生理上的事,吃了葷腥惡心。”

但他對佛教的尊崇是毫不掩飾的。

那頓飯,以及飯后他領著我們游覽正定大佛寺的整個過程,他大部分時間都說的是佛教教義。他對佛教經典的研讀,是很有深度的了,記性又出奇的好,能背誦許多經文。國家最高領導人來正定參觀大佛寺,縣里只有請他出面講解。他的那份頭頭是道,那份出神入化,令聽者入迷。

但我心里卻有一種莫名的憂慮。倘佛門多了一位高人,文壇失卻一位作家,那代價是不是太沉重一些了呢!

我的憂慮是多余的。

在大佛殿的甬道上,剛剛津津有味地講完一個佛傳故事,間歇之后大山忽然說:

“我真覺得自己不該再寫小說,因為有人寫得太好了。”

他說的“太好了”的小說是《圍城》。接著他就大段大段地背誦《圍城》,一面用手指往下有力地戳著,眼睛里滿是欣賞和神往:

“看了人家的書,覺得自己真沒有資格寫書。”

我怔怔地看著他。大山還是大山。大山還是作家。文學之心,文學之望未滅。

接下來他說起同一幫文友聚會時怎樣的語驚四座:有一段時間他罷了筆,因為知道新潮蜂起,自己的小說沒人看了。但最近又寫開了,因為又聽說,現在新潮小說、舊潮小說都沒有人看了。眾皆嘩然。他自己也認定:這是妙語。

但他的小說并不像他說的“沒人看”。他新近發表的幾篇小說,我在石家莊時就聽人們議論了:寫得極是精致。小說發出來,常常接到許多電話,有老百姓的,也有地方官員的,都是稱道的話。每每寫作,他心里一定先有了這些讀者的音容笑貌。他生活在他們中間,為他們寫作,他們也都懂得他,鐘愛著他。他便更不愿令他們失望。他寫得多,發表得極少。寫了都積在案上,有極知己的編輯朋友去,他才極吝嗇地示出一二。為此,許多刊物疏遠了他,寄贈了多年的刊物一一停了。他不在乎,也沒有怨恨。他自撰一聯:“小徑容我靜,大地任人忙。”

這“靜”是心靜,大靜,無邊無涯,高深莫測,不為塵俗利害炎涼所動,一如莊子的天地有大美而不言。

心靜不是心死,大靜不是寂滅。幽默更其老到,調侃更其圓熟,針砭更其尖利,這樣的人不可能是冷漠的人。恰恰相反,那是因為他太熱愛生活,太認真生活的緣故。只是由于他比常人遠為優越的智慧,那摯愛和認真的表達也就不同凡響了。

不久前,汪曾祺老訪正定,對大山的情操風采極是賞識,送了大山一聯:“神似東方朔,家傍西柏坡。”大山連忙搖手:不敢,不敢!前輩對晚輩只合講勉勵的話如“夾緊尾巴做人”之類。

汪老仰面大笑,說:

“你看你又東方朔了不是!”

(陳世旭:作家,中國作協全國委員會主席團委員,江西省作協主席,江西省文聯主席。上世紀80年代以作品《小鎮上的將軍》一舉成名。)

網友評論

專 題

網上期刊社

博 客

網絡工作室