棄蕪存菁 點石成金——李瑞環同志評劇作品賞析(趙德明 孟中華)

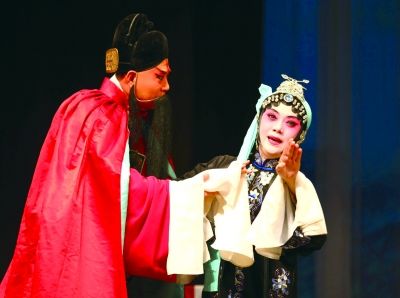

http://www.donkey-robot.com 2014年03月18日09:48 來源:中國文化報 趙德明 孟中華 《韓玉娘》劇照 王冠麗飾韓玉娘

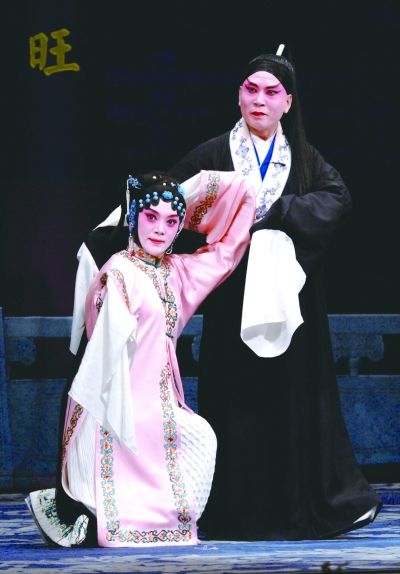

《韓玉娘》劇照 王冠麗飾韓玉娘 《孔雀東南飛》劇照 王冠麗飾劉蘭芝

《孔雀東南飛》劇照 王冠麗飾劉蘭芝 《珍珠衫》劇照 王冠麗飾王三巧 2012年榮獲第八屆評劇藝術節特別榮譽獎

《珍珠衫》劇照 王冠麗飾王三巧 2012年榮獲第八屆評劇藝術節特別榮譽獎一向關注民族文化傳承的李瑞環同志,已先后為京劇、評劇創作改編了多部傳統保留劇目。其中,他為天津市評劇白派劇團編寫的《珍珠衫》、《韓玉娘》、《孔雀東南飛》、《馬昭儀》,加工整理的《秦香蓮》等劇目,不僅豐富了評劇舞臺,也對評劇藝術的發展起到了重要促進作用。

李瑞環同志的評劇作品,完全按照戲曲藝術規律,踐行他一貫的藝術創作理念,本著對傳統戲取其精華、棄其糟粕的原則,刪繁就簡,突出主線,對詞句細致推敲,并充分考慮評劇的劇種特點,照顧評劇特定觀眾群的審美習慣。每一出新改編的劇目都花費了他大量的心血,字斟句酌、悉心推敲、精益求精,充分體現了他以推動中華民族文化傳承與發展為己任的強烈責任心與使命感。

源于古典小說《今古奇觀》的《珍珠衫》,是評劇的一出看家戲,主要敘述了商人羅德之妻王三巧,因在丈夫外出經商期間發生婚外情而被休,改嫁一縣官后又與前夫意外重聚的故事。原本不僅冗長繁復,且思想性不佳,因而在舞臺上漸漸消失。

作者對原劇做了大膽處理,在盡量保留原劇精彩唱段的前提下,將原來的20余場戲壓縮為10場,將王三巧改造為一個受騙失身、痛悔自責、受人同情的人物。戲中破壞羅德家庭的陳商病死異鄉,其妻平氏改嫁羅德,歸還羅德家傳之寶珍珠衫。平氏聽完羅德敘述休妻真相,作者為平氏增加了“看起來為人還要多多行善”的一大段唱段。這樣的改編,將立意從舊本的“循環報應”提升為規范行為道德的人生感悟,具有警世意義。此劇的改編達到了點石成金的效果,被譽為傳統戲改編的典范。該劇自2011年推出,已在各地上演90余場,受到專家學者和廣大觀眾一致好評。

《韓玉娘》改編自京劇《生死恨》。原劇產生于上世紀30年代中期,由梅蘭芳首演。當時是配合抗日戰爭“為時而著”的一部作品。雖然主題立意都有積極意義,但匆促間難免遺下疏漏,幾十年來已少有演出。

作者的改編本,在保留原劇精華的前提下,重新編織構造,厘清了故事脈絡,將原本14場戲濃縮為6場,集中筆墨表現了宋室平民韓玉娘與程鵬舉因戰亂被擄金邦為奴后,于苦難中意外結合,卻因一場誤會,導致夫妻離別,濃墨重彩地塑造了既有愛國情懷又重情守義的韓玉娘的藝術形象。原本中韓玉娘的幾段經典唱段都保留下來,為演員施展才藝創造了條件。改編本還為不同行當角色增加了唱段,突出了評劇的特點,使演員有了更大的發揮余地。業界公認重新改編的《韓玉娘》是在原劇基礎上脫胎換骨的一出好戲。扮演韓玉娘的評劇表演藝術家、白派第四代傳人王冠麗,在這出戲中以純熟的功力和對人物的深刻理解,把韓玉娘的悲慘遭遇和人物內心的痛楚,刻畫得淋漓盡致、感人至深。

源自漢樂府長詩的《孔雀東南飛》熱情贊頌了男女主人公忠貞不渝的愛情,揭露了封建制度、家庭倫理對人性的扼殺與摧殘。評劇舊本《孔雀東南飛》受歷史局限,內容簡單、人物類型化,尤其是主人公劉蘭芝與焦仲卿為愛殉情和焦母恣意虐待兒媳的依據不足,使該劇的思想深度與藝術感染力受到一定制約,難有較大突破。

作者編寫的新版《孔雀東南飛》,沒有另起爐灶,而是遵循原有故事框架,深入開掘人物內心活動,多側面、多角度地豐富藝術形象,細膩地展現人物思想感情變化的層次,在人物的鮮活與生動上做足了文章,體現了作者在繼承中發展創新的一貫藝術理念與美學追求。

舊本中的劉蘭芝,是一個在惡婆婆淫威震懾下逆來順受的典型,對待家庭暴力除了怕就是忍,至于為什么要忍,并沒有明確交代,因而顯得人物蒼白無力。改編本中,劉蘭芝回娘家探望母病,與母親交流中,通過唱詞敘述“婆婆守節半生受了許多煎熬,兒只想為人媳婦盡心盡孝,對老人多尊重忍讓為高”,體現了她對婆婆的善意與諒解,從一開始就為劉蘭芝定下了賢淑、明理、豁達的性格基調。對丈夫焦仲卿的態度,除了肯定其人品老實忠厚外,還特別贊揚他是一名廉吏,自己甘愿做賢內助。這不僅提升了人物的思想境界,奠定了她對丈夫摯愛的感情基礎,也增加了人物行為的可信性與為愛殉情的必然性。

此外,作者巧妙地將現代意識融入角色之中,多側面地展現出人物的性格特征,使劉蘭芝的形象更加厚實、豐滿。劉蘭芝被休后,被兄長劉洪逼迫改嫁陷入孤獨境地時,作者為她設計了長達20余句的核心唱段,集中抒發了劉蘭芝憤懣與絕望的情緒,可謂字字血、聲聲淚,感人肺腑,不僅為演員提供了藝術發揮的空間,也完成了劉蘭芝悲劇藝術形象的塑造,給觀眾留下了深刻印象。

《馬昭儀》是一出反映宮廷斗爭的袍帶戲,原名《楚宮恨》,主要講述了春秋時期,秦楚聯姻,楚平王荒淫無道,父納子妃,敗壞人倫,秦邦侍女馬昭儀被脅迫代公主孟嬴嫁給楚國太子建,從而引起一場宮闈紛爭。該劇經過幾代藝術家的實踐,形成了流派特色,但由于劇本存在先天缺陷,內容不夠集中,某些重點情節粗疏,以致缺乏合理性,影響了人物形象的鮮明和性格的完整。

作者在改編時,從大處著眼,小處入手,著力于人物塑造,集中筆墨潤飾重點場次,為人物提供充分可信的行為依據。劇中主人公馬昭儀是一個古代平民女子的悲劇形象,她既是楚平王父納子妃、移星換斗事件的參與者,又是深受其害的無辜者,她無力支配個人的命運。作者通過精心編排的幾個重要節點,完成了一個識大體、顧大局、忍辱負重的古代侍女形象的塑造。該劇上演之后獲得一致贊譽,為評劇舞臺增添了一出難得的好戲。

《秦香蓮》作為評劇白派的一出代表性劇目,流傳久遠、影響廣泛,其故事家喻戶曉,但就文本而言,雖然主要人物、情節、場次和唱段已定型,但明顯存在著結構松散、場次繁復,人物語言表達不精確、不夠合理的瑕疵。

作者對此劇思考已久,并運用他的智慧和如椽之筆,于細微之處做了精心雕刻。如原劇中駙馬陳世美在開封被包拯囚禁后,先是皇姑上場質詢,碰壁之后回宮搬來國太興師問罪,兩番上場造成情節拖沓,作者改為皇姑聞訊先來,國太隨后趕到,兩場戲并為一場,加快了節奏,使劇情更為集中緊湊。

經過推敲與潤飾,臺詞與人物的身份和情感更為貼切。如包拯受理秦香蓮狀告陳世美的案子后升堂時的定場詩,原詞是“未去朝天子,先斷這冤屈”,作者將下句改為了“先來理民情”,既說明包拯重視民情勝于重視朝廷的親民理念,又表現出官司未結案前,不能按冤情定性,從而表明包拯執法嚴明、實事求是的態度。當國太以勢壓人坐在開封府不走,威逼包拯放了駙馬。原本包拯唱:“一見國太把臉變,怎與香蓮報仇冤?”作者在這兩句后面加了“皇家的事情真難辦,此事叫我怎周全”一句,突出了他面對棘手官司內心的感慨與無奈。當秦香蓮拒絕包拯的贈銀,飽含怨恨唱道“相爺的銀兩我不要,屈死我也不喊冤”時,包拯深受觸動,在原詞“香蓮下堂把我怨,她道我官官相護有牽連”后面加了“香蓮的冤屈深似海,陳世美罪惡大如天。我包拯為官不畏權勢,清正廉明,執法如山。這天理,人情,國法,民心……也罷!拼出這烏紗我不戴,天大的禍事由我擔!”有力地表現了包拯堅持真理、甘冒風險的決心,使包拯的形象更加生動、更加真實感人。

戲中秦香蓮見皇姑時的唱段腔調優美,在戲迷中廣為流傳,然而秦香蓮的唱詞卻有些牽強附會,寓意欠妥。如“她好比一輪明月圓又亮,我好比烏云遮月缺半邊”,其中“缺半邊”乃自然現象,不失朦朧縹緲之美,卻與“圓又亮”形不成反差,作者便將下句改成“我好比水底明珠難見天”。又如“她好比三春牡丹鮮又艷,我好比雪里的梅花耐霜寒”,“鮮又艷”與“耐霜寒”同樣難有強弱之分,作者將下句改為“我好比嚴冬的梅花受霜寒”。這些看來一字半句的改動,卻寓意明確,讓人回味無窮。作者對藝術創作一絲不茍,刻意求工的審慎態度和嚴謹縝密的文風,為評劇舞臺帶來嶄新景象,是評劇界學習的典范。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室