中國作家網>> 美術 >> 作品 >> 藝苑 >> 正文

零度戲劇——陳安健《茶館》系列油畫

http://www.donkey-robot.com 2014年03月07日11:48 來源:中國作家網 陳劍瀾 老人頭之一

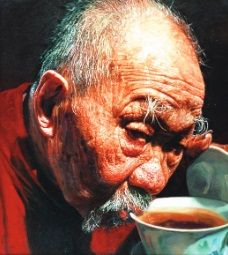

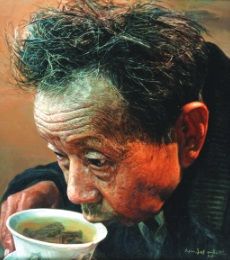

老人頭之一 老人頭之二

老人頭之二 茶館系列之一

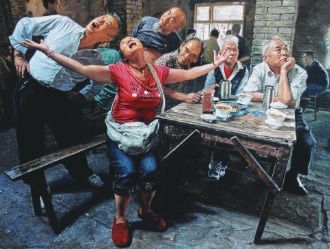

茶館系列之一 茶館系列之二

茶館系列之二 茶館系列之三

茶館系列之三 茶館系列之四

茶館系列之四四川美院是新時期“傷痕”與“鄉土寫實”繪畫的發源地。上世紀七八十年代之交,從這里涌出一批藝術家。他們多數是在蘇俄社會主義現實主義傳統影響下學習油畫的。這套模式造就了他們,有時又成為他們的拖累甚或“原罪”。于是,在短暫的釋放之后,不少人卷入一場遲到的現代主義運動,各奔前程。留下陳安健這個不諳世事的人,守著過時的傳統,徜徉在黃桷坪的小天地里。所以,他40歲時發現隔壁那家破敗的交通茶館,一點也不奇怪。

陳安健1999年開始畫《茶館》系列。起初他像一個意外闖進舞臺的看客,有些不知所措。最早一批嘗試性作品屬于我們熟悉的“現實主義”路數,典型人物、情節、環境等等。雖然畫面并不缺少提煉,也不缺少戲劇要素,卻了無生氣。由此可以想見,為何這一代許多藝術家對“現實主義”逃之惟恐不及,也能夠部分地理解,為何當年“四川畫派”的寫實作品,總難擺脫壓抑與苦悶。

陳安健的突圍之路簡單而出人意料,他拾起一件被遺棄的玩具——超級現實主義。兩種“現實主義”看似近親,實則有天壤之別。社會主義現實主義有一個關于“現實”的先在預設,即所謂“本質的真實”。為了達到“本質的真實”,藝術家先得把人物化,抽去其原本的生活聯系,而后憑借一種理想觀念重新為之灌注精神。也就是說,必須讓對象死一次,再用符咒喚醒它。這個過程叫做“典型化”,而提煉掉的是日常性。一旦附著于生活表象的理想、批判乃至最低限度的反思意識丟失,它根本就派不上用場。超級現實主義不同,它源于對“現實”、“本質”的虛無態度和對某一類“逼真”形象的癡迷。在上世紀80年代的中國,兩種“現實主義”有過一次邂逅,最有名的作品是羅中立的《父親》。羅中立有意把二者的界限淡化為技術上的差別,以避免意識形態糾紛。老農民臉上溝壑般的皺紋常常引申出多重象征意義,而畫家自己肯定明白,他不過是以此來填充日常現實因“革命理想”缺失而留下的意義空白。然而,批評沒有下文,畫家本人也淺嘗輒止。今天看來,它牽涉到一個重要的藝術問題:如何現實(寫實)主義地而非表現主義地呈現中國當代人的日常生活?陳安健在世紀末的消費社會語境中又一次遇到了這個問題。

陳安健很快就入了戲。他緊繃的神經松弛下來,茶館昏暗的空間向他開啟一個獨特的情境,畫里人物、場面、光線、背景一下子變得井井有條、生機盎然。2003年,他畫了一組《老人頭》,用的是標準的照相寫實技法,選取老茶客啜吸茶碗的瞬間,講求隨機性。可是,稍稍留心會發現,里面還有更多的東西。人為的光影、角色身份與場所的暗示等等,統統指向外部。這組畫與其說是肖像,不如說在呈現一種狀態。畫中角色的神情越專注,越能折射出觀察者的位置——他是冷漠的看客、獵手、密謀家。陳安健一定為自己的狀態傾倒,卻未必明白它意味著什么。《茶館》系列從此真正開場。在這座破敗的舞臺上,陳安健放肆地演繹他的人間喜劇。

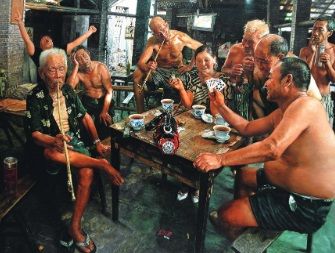

“交通茶館”的名字聽起來有些古怪,讓人想起和山城有關的過時的小說。其實毫無懸念,如同日復一日的生活一樣,這家茶館過去歸交通局管。茶館的格局、擺設還是半個世紀前的樣子,到處彌漫著一個階級特有的氣味。這個階級曾經是“新社會的主人”。階級意識改變了人們的社會關系,讓一些人容光煥發,讓另一些人灰頭土臉。改變不了的是飲食男女,包括喝茶。時過境遷,如今出身不同的人,或因貧窮和孤獨,或只是為了在燈紅酒綠的鬧市深處品嘗簡單生活的樂趣,聚到一起,喝茶、聊天、打牌。“革命的時代”早已遠去,卻在一代人的身體里留下了痕跡,又傳給他們的兒孫。陳安健了解這些人,他要做的是喚起他們的表演欲和癲狂感。

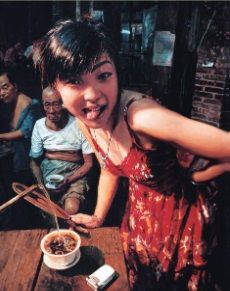

在《茶館》系列里,有一個從不現身卻始終不安分的東西,就是鏡頭。它是嵌在對象和觀看者之間的奇怪裝置,源源不斷地生產戲劇要素。它是介入的、延遲的,有時帶著挑釁意味,跟維米爾當年制造的那個視覺裝置完全不同。《茶館》系列在構圖上很少在意寫實油畫通常講究的穩定感,喜歡取俯拍或仰拍的視角,保留了近距離拍攝所造成的變形。在大多數畫里,人物與鏡頭之間有一種默契,或心照不宣,或冷眼相向,甚至有意戲謔。這使得觀看行為本身變得十分可疑。畫面所呈現的場景介乎自然與人為之間,而畫中人物則介乎他(她)自己和角色之間。由此產生一種間離效果,一個關于“真實”的悖謬。在鏡頭的“凝視”之下,茶館里的瑣屑生活儼然成了喧鬧的舞臺劇片段。這里隱含一種另類的“主體性”,一個傳統現實主義“主體性”的替代品。它與理想、批判、反思等等無關,與知識分子氣質和布爾喬亞趣味無關。它源于日常生活的模棱兩可的態度,或者說,源于遲鈍和麻木,加上一點點好奇。此種情緒貫穿于《茶館》系列,浸透在人物的表情、肢體上,也彌漫在逼仄的環境和氣氛里。

現實(寫實)主義藝術家一旦放下身段,舍棄各種觀念,將自己和對象置于同一水平,想讓作品“活”起來是很難的。陳安健有其狡黠之處。在平日里,他混跡于茶客之中,無分彼此。他把自己放進畫里,頭戴夸張的假發,和女茶客眉來眼去。可是,回到畫室,他的角色就變了。此時,他是冷漠的旁觀者,近乎殘酷,用看似漫不經心的方式來編他的戲劇。

《茶館》系列在人物刻畫上的明顯特點是類型化。曾幾何時,這個詞成了“典型化”的對立面,備受譏諷。其實,從史詩時代至今,類型化一直是民間敘事的基本手法,其表現力再怎么高估也不為過。陳安健偏愛民間敘事,跟他的經歷有關,更主要的是基于他對繪畫本身的理解。他對賦予繪畫以高蹈的姿態從來不以為然,他畫了幾十年寫實油畫,自覺大多數時間是在“練基本功”,沒想過還應該干些什么,直到有一天他發現了茶館。在這個“天然的舞臺”上,他找到了“人生如戲”的感覺。這出戲無始無終,沒有想象的沖突,沒有戲文里的纏綿悱惻、悲歡離合。“在茶館,各種身份、各種服裝、各種背景的人物一應俱全,呈現出豐富的肢體語言與微妙的情緒變化……另一方面,茶館這個人生舞臺,卻是人人平等的。不論階層、不論貴賤,一旦大家坐在同一張四方桌前,都是平起平坐的……茶館更是自由的。一個最底層、最普通的人,可能惟有在這里,他是可以也樂得身體舒展的……它匯集了人心底層的某個聲音,當這聲音被都市的喧囂蓋過,變得越來越微弱,它們便只好退縮到茶館,停留在這惟一一小塊喘息的空間和自由里了。”言語間透露出一點懷舊和傷感,但是陳安健沒有沉溺下去,僅僅停留于“發現”,絲毫沒有憤懣、不滿,當然,也沒有希望。冷漠,是《茶館》系列的基本表情,也是它最打動人的地方。這里沒有“更高的生活”,沒有“本質的真實”,也沒有“人”或“人性”的關懷與揭示,有的只是日復一日不斷重演的情景劇,而人物不過是一件件活道具而已。

在這個徹底對象化的世界里,支撐戲劇性的是一些可以隨時拆分或拼接的主題或元素。比如無聊。無聊是茶館生活的本質,在今天都市中似乎早已成了稀罕之物。《茶館》里的所有人都是閑人,都是來打發時光的。在此,沒有公關、算計、密謀,甚至沒有真正的交流,有的是熟人間的相安無事、見怪不怪;沒有溫情、關心和談情說愛,有的是無關痛癢的招呼、聚散和低級的情色游戲。在陳安健描畫的各色人等中,老茶客的形象是最傳神的,大概因為這個群體屬于過去的時代,代表著茶館生活的本質。還有佯狂。這是《茶館》系列里最具反諷意味的元素。佯狂的場面偶爾會勾起我們關于某種集體表演儀式的荒誕回憶,其實只是壓抑、苦悶和無聊情緒的宣泄。

陳安健的《茶館》系列油畫拋開先前現實(寫實)主義的種種表意手段(也許他根本就沒有接受過),回到零度狀態。這無疑是冒險。他無意中發現了自己原本熟稔的民間智慧,講故事的智慧。講故事的訣竅在于講,在于入乎其內出乎其外的機巧,不管故事多么乏味都無所謂。所以,陳安健的冷漠,是說書人的冷漠。他始料未及的是,由于長久地沉湎于講的樂趣,他的故事里出現了溫暖的調子。交通茶館里破敗的四壁、頹圮的屋頂、斑駁的木桌和昏暗的光線,漸漸化成一絲揮之不去的情緒。在他晚近的一些作品中,人物寧靜的表情、姿態,目光的流轉,柔和的氛圍與光,讓人想起17世紀尼德蘭寫實大師們營造的情境,泰爾博赫、斯泰恩、德霍赫、維米爾……這是無可避免的結局。或許哪一天藝術家自己意識到了,他才明白這究竟意味著什么。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室