現在,我們應該怎樣活著——看話劇《活在陽光下》

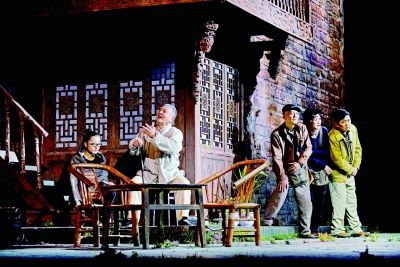

http://www.donkey-robot.com 2014年03月03日10:06 來源:光明日報 歐陽逸冰 話劇《活在陽光下》演出劇照

話劇《活在陽光下》演出劇照近日,在成都藝術劇院公演的話劇《活在陽光下》里有這樣一個場面:

女大學生陳露在老舊的清心閣上仰望著閃閃爍爍的星空,像是對身旁的魏少秋(年逾古稀,清心閣主人),又像是對自己,喃喃地說道:“要是活著的時候能夠知道哪一顆星星是我們自己就好了……”

這句臺詞是全劇十余個人物以不同的方式,不同的手段,不同的途徑,不同的掙扎,在城鎮化大趨勢的背景下所進行的相同的追索——

我是誰?

生活中的我是我嗎?

現在,我們應該怎樣活著?

從某種意義上說,《活在陽光下》就是劇作家孟冰與觀眾共同探求答案的路線圖。

“歷史不斷前進,經過許多階段才把陳舊的生活形式送進墳墓。”(馬克思:《〈黑格爾法哲學批判〉導言》)所謂“陳舊”是相對“前進”而言,時代前進的最終體現是人的前進,而人的前進恰恰就是從疑問開始的。劇中人就是如此——

韓冰是個25歲的女青年,她有過曖昧和猥瑣的經歷——為了得到實際利益而委身于她的老板,充當所謂的“小三”。但是現在,她厭倦了這種生活形態,渴望著真正的愛情,渴望那種“純真”“圣潔”的情感“過程”,渴望自己心愛的男友對她珍惜、珍重、珍愛,渴望真摯情感的體驗和享受。所以,她要求和自己的男友首先要擁有一年精神的而非肉體上的戀愛時間,然后才洞房花燭。

秦鵬似乎實現了“出人頭地”的夢想,終于成為了一個由各種名牌服飾裝飾著全身,大小也算得上的“土豪”。他滿以為這樣就可以贏得少年時代的夢中情人孟菲菲的刮目相看,孰料反倒碰了一鼻子灰。頓悟之后的他,強烈懷念自己的少年時代雖然窮困但卻真誠的生活……

“麻協四仙”之一的寧哥(寧有福)經常宣告自己“出國”,在“研究所”研究“植物”,以便顯示自己“非同一般”。其實,他從未邁出國門一步,就是一個打撈湖面雜物的清潔工。就在他被揭露、無處遁形的尷尬時刻,電視里卻報道了他在打撈作業時勇敢地救助落水人的“英雄事跡”。原來,誠實的勞動者與英雄之間僅有一步之遙,自卑源于自賤。

還有,因為反感狹隘與偏執,被誤認為“自閉癥”的陳露,在歷史悠久的藏書樓清心閣里找到了自己的憧憬;表面逍遙、大方的夏姐終于忍受不住良心的譴責,坦露了自己的丈夫曾拐賣茶攤小販張敏夫妻幼兒的隱情;老板李毅樹面對韓冰的決絕,終于放棄了違背良知的妄想,踏上了做人的正道;干家政服務出身的王彩華不僅用摸爬滾打贏得了企業的成功,也用寬容和慈愛點燃了與自己并無血緣關系的失足青年吳一超(前夫之子)對生活的希望;而曾輕率地以代孕為掙錢手段的宋曉鴿,在歷經十月懷胎孕育生命的真切過程之后,產生了從不曾有過的對生命熾烈的熱愛之情……

所有這些可以對人言和不可以對人言的故事,都是那么逼真而富有個性地描繪了當今時代的眾生相,尖銳地劃開了社會生活的表層,這些種種光怪陸離的命運軌跡在金錢與靈魂或重合或對立的變幻中,不斷地交叉和碰撞,喚起觀眾自己的人生體驗,和舞臺上的角色一起探索著生活的奧秘,生命的真諦,生機的開掘,生存的規則,追尋著自我的本真與應有的未來。

另一個具有象征意蘊的老人魏少秋似乎始終坐在清心閣的樓上,面對蕓蕓眾生,他俯視著,搜尋著,思考著,期待著,一個非常隱秘的問題自始至終縈繞在他的心頭——當年,地下黨的戰友們用生命保護和轉移了幾個烈士幼小的子女,戰友晨露就在清心閣被敵人槍殺之前,緊急中將轉移遺孤的地址記在一張舊報紙上……60多年過去了,這張舊報紙是否還能找到?那些烈士遺孤又在哪里?

令人唏噓不已的是,在魏少秋堅守多年,不準任何人擅動的清心閣,終于在謝幕前,閣樓維修的時候,從其頂棚里掉出了那張舊報紙,上面記載著烈士遺孤的姓名和地址:王彩華……李毅樹……寧有福……

就在這全劇的結尾,突然站起來的是歷史這個偉大的導演,把半個多世紀以前革命者飲彈臥血、慷慨赴死的畫面,與今日三個烈士遺孤及當代人的生活現實剪輯在一起,形成了奇妙的蒙太奇語言,讓人玩味不盡。

清心閣的設置是全劇建構的核心,它縱向連接清末民初以來的歷史變遷,橫向輻射當今當地生活的多側面。它不僅是在顯示故事發生的地點,更重要的是它含蘊著多重內容:它原本是四川文化耆宿趙老先生(魏少秋的恩師)的藏書樓,曾經珍藏著中華文化瑰寶30萬冊古籍,哺育了幾代學子,又是我黨地下聯絡站,三個烈士遺孤就曾在這里暫住、轉移,女革命青年晨露在這里獻出了自己寶貴的生命,正面交匯傳承著革命與文化的綿延。而今,這座藏書樓下的小院容納著進城打工者開設的小茶攤,成了普通市民的聚散場所,任憑這清心閣傾聽人們的九曲回腸,苦樂悲喜;任憑歷史與現實的照應,文明與愚昧的對比,凝固與流變的反差,懵懂與自省的襯映……

然而,清心閣竟是一座危樓。開場的地震裂開了院墻,清心閣面臨著拆遷的危機。結尾,當人們追尋人性的本真,找到了自己對未來的憧憬的時候,清心閣也開始了修舊如舊的重建……人心決定著人們精神樓閣的存亡。

清心閣,是一件布景,是一個場景,是一種戲劇的舞臺語言,是藝術的象征,是哲理的直覺形式,是全劇藝術構思最具思辨意義的核心。清心閣里涌動著劇作家、導演、舞美設計等主創藝術家對觀眾真摯的熱忱。

孟冰的優秀劇作都曾顯示了現實主義絕非是一成不變、因循守舊、泥古不化的,而是生生不已的,在生活的大地上滔滔前行。孟冰是一個不安分的劇作家,其戲劇思維是靈動的、多向的、開放的,富于活力。如果說《黃土謠》和《這是最后的斗爭》是遵循了三一律的規則; 《尋找李大釗》嘗試了間離手法; 《楓樹林》是以主人公為圓心,輻射著過去與未來,那么,這部《活在陽光下》則是編劇自覺地借鑒了敘事劇觀察生活和表現生活的某些思維方式,“在劇作中運用片段式的戲劇結構……故意開開合合跳躍的情節處理”,讓沒有絕對主角的十余個人物形象無不顯示出極富個性的光澤,讓表面互不關聯的人物命運連綴成多彩的世界,讓一個又一個陌生驚訝的場面挑戰著觀眾的思辨。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室