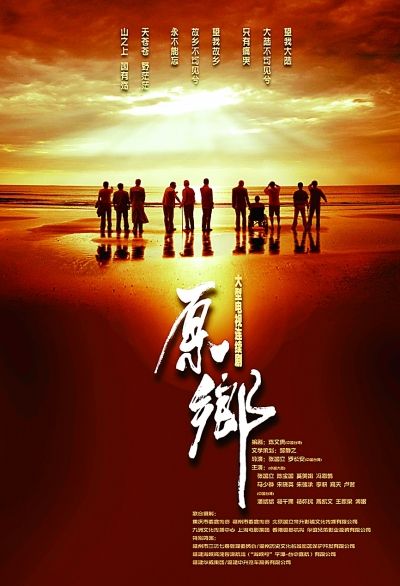

骨肉天親 原鄉情長——評31集電視連續劇《原鄉》(仲呈祥 王茵)

http://www.donkey-robot.com 2014年03月03日10:04 來源:光明日報 仲呈祥 王茵

近日,兩岸三地傾力打造的31集電視連續劇《原鄉》在中央電視臺播出,為觀眾講述了一段臺灣老兵痛徹心扉的悲情往事,再現了一段兩岸令人嘆惋的塵封歷史。這是一部催人淚下、感動人心的優秀電視劇,是一部具有強烈的藝術吸引力和感染力的佳作。

1949年國民黨潰敗,臺灣迎來一百萬背井離鄉的游子,大陸留下一百萬破碎的家庭。這些被稱之為“原鄉人”的老兵們無法重回故土,不能和大陸的妻子團聚,不能為老邁的爹娘盡孝送終。望眼欲穿窄窄的一灣海峽,卻阻隔了所有家鄉的血脈和音信。大陸的“根”,臺灣的“家”,糾纏著這些老兵破碎的一生。要藝術地將這種既具有宏闊歷史背景又具有個人悲情色彩的中國故事再現熒屏絕非易事,電視劇《原鄉》可謂義理俱足、情事畢現。

首先,電視劇《原鄉》可以促人思考歷史。三十余年來,兩岸探訪不斷,尤其是近幾年來“兩岸一家親”的理念正深入人心,這段骨肉團聚的歷史是“原鄉人”拼死相爭的必然結果。正如《原鄉》中所展示的那樣,聚居在臺灣“眷村”的“原鄉人”老兵們洪根生、杜守正、八百黑、董家強等遭遇了不公平的歧視和對待,甚至連最基本的思鄉表達都受到臺灣政局的監控和恐嚇。深入劇情,我們可以看到,思鄉切,回鄉難。臺灣“警總”的淫威愈盛,這些老兵們歸鄉的信念愈堅定。當年十七八歲到臺灣的小伙子們沖破枷鎖,在花甲之年發出了自己最樸素、最痛徹心扉的呼聲,終于踏上了漫漫“歸鄉”路。至此,《原鄉》就給予了我們應有的歷史正解,今日的團聚都是劇中的“原鄉人”奮爭的必然結果,都是兩岸中國人用人心凝聚的“順之則昌”的歷史潮流。

其次,電視劇《原鄉》具有高超的藝術表現力。例如,《原鄉》中妙用具有象征意義的文化符號,如具有故鄉意味的“授田證”“山西陳醋”“閩劇”等,即可探知那些老兵們割舍不斷的鄉音鄉情。“授田證”是特殊歷史時期的產物:60多年前,國民黨退守臺灣后,為籠絡人心,給從大陸背井離鄉而來的官兵發了“戰時授田證”,承諾反攻成功后,每人即憑此證獲得私有土地。然而反攻終究是黃粱一夢。“戰時授田證”成了永不能兌現的空頭支票。但老兵們卻將一紙空文的“授田證”視若珍寶,成了他們的壓箱之紙、思鄉之托。在《原鄉》一開始,農歷新年除夕,主人公洪根生的老婆王氏便替丈夫將“授田證”供到了洪家的祖宗牌位上。對此,出生在臺灣的女兒曉梅有些不解,但是出于對父親的愛與理解,讓曉梅比同齡人多了一番思考和擔當。一個“授田證”就將洪根生一家中每個人的個性展現出來。一張象征意義大過實際意義的“授田證”,在故事里穿針引線,串聯起每個老兵的辛酸情感。在老兵杜守正眼里,這張薄薄的“授田證”比生命都重要——當女兒小芳和曉雄私奔偷走了“授田證”,當黑社會頭子“山豬”從守正女兒那兒騙走“授田證”,獅子大開口地向守正勒索三萬塊錢時,守正的天塌了下來。眷村的鄰里們都勸守正,反攻大陸早成了無稽之談,還要一張發黃了的空頭期券做什么。但守正卻茶飯不思,沒了“授田證”仿若丟了魂一般。為了這張毫無實際用處的“授田證”,岳將軍和戰友們為守正湊足了三萬元的高額贖金;為了這張“授田證”,一向懦弱膽小的守正不惜和“山豬”以及他的手下對峙并遭到痛打和羞辱;為了這張“授田證”,哪怕被追殺,守正也要不顧性命去討回。難道守正不知道這張紙毫無用處么?可“授田證”之于根生、杜守正等許多老兵而言,正是一輩子苦苦堅守的一切和家鄉有關的念想。

《原鄉》刻畫的人物具有地域性格和歷史真實感。張國立扮演男主人公洪根生,善良、膽小、幽默、助人為樂,心中有一個始終解不開的沉重心結:數十年來思念江西婺源的老家。陳寶國飾演的是“警總”長官路長功,可謂傳神寫貌、入木三分。前半段,路長功以“冷面”示人,屢次對渴望“回家”的老兵們橫加阻撓。隨著故事不斷深入,路長功內心深處對母親的眷戀,還有那些有關家鄉的往事,終于沖潰了他為求自保、經年來為自己打造的心理防線,內心的天平漸漸地偏向了那些社會底層歸鄉情切的老兵們。陳寶國外冷內熱的表演,呈現出了路長功這個人物精神世界的復雜性。

《原鄉》的播出,再一次證明“兩岸同胞一家親,誰也不能割斷我們的血脈。兩岸同胞命運與共,彼此沒有解不開的心結”。只要兩岸同胞攜手同心,定能共圓中華民族偉大復興的中國夢。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室