中國作家網>> 民族文藝 >> 作品 >> 正文

侗鄉堂安

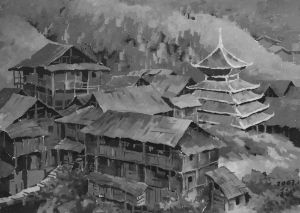

http://www.donkey-robot.com 2014年02月28日10:48 來源:中國民族報 石平武 水彩畫《山村一隅》 石平武 2001年

水彩畫《山村一隅》 石平武 2001年1 堂安是貴州黎平縣海拔較高的一個侗寨,百來戶人家,據說已有700多年歷史,現在歸肇興鄉管轄。我之所以知道此地,是因為聽說有位挪威老人要在那里投資興建一座生態博物館。而他之所以這么做,是因為那里有一股水質特別優良的山泉和一棟具有悠久歷史的侗家吊腳樓。據說,那棟樓高四層,長八間,這樣高大的侗族吊腳樓實屬罕見。屋里那各式各樣的古老用具,件件都堪稱文物。

有一天,我在一本畫報里見到了堂安的照片,覺得那里景色不錯,于是就決定抽時間去那里走一趟,畫些畫回來。

也許是想得太久的原因,我對堂安產生了一種莫名其妙的感情。想象之中,那里有太多值得畫的景致和值得研究的東西。別的不說,光那棟罕見的吊腳樓里,就不知道有多少什物可以研究或者當作靜物來畫。

2001年暑假,我終于有時間了。我的計劃是到堂安住上一個月,自己挑水、做飯,好比當地人中的一員。白天我在寨子里畫畫,晚間就和人們坐在鼓樓下聊堂安的歷史、風俗,或者在住處看看書、寫點兒東西。爭取在一個月之中,把寨中值得畫的角落全都畫一遍,值得了解的東西都了解一下。

2 我邀請畫友文子、劉小銘與我同行。

進了寨子,見到了四四方方的堂安鼓樓。站在這里眺望山下那綠色的梯田、蜿蜒的公路、遠處的寨子、成片的森林、層層的遠山,真的很爽。雖是夏季,這高高的山寨上卻涼風習習。

當我們問到那棟即將拿來做生態博物館的吊腳樓在什么地方時,得到的消息幾乎讓我暈過去:前不久,樓內因漏電而失火,吊腳樓以及里面的東西全都化為灰燼了。

我問當地人:“那位挪威老人知道這件事了嗎?”他們回答說:“老人已經去世了。他去世沒多久,這棟樓就燒毀了。”

不管怎么說,我們還是先安頓下來。吃住定在劉小銘同事的親戚家。這是一戶好人家,勤勞、和諧、好客。主人家有兩個孩子,兒子叫大良,正在讀中專,開朗聰明,女兒叫小柳,讀初二了,漂亮能干。我們把東西放好后,就由他們帶著到寨中走動,尋找能夠畫的景點。

接下來的日子,我們根本沒有自己做飯。因為主人家不認為和我們同吃同住會帶來什么麻煩,相反,還覺得挺熱鬧,很開心。結果,天天都是小柳忙著做飯,我們只是全身心地投入創作。

文子只畫水彩畫,幾乎張張成功。而我的狀態一直調整不好。起初我畫水粉畫,都很失敗,后來換水墨畫,也沒找到感覺,心里很焦躁,畫稿散落到地上。

一個小孩拾起一張,對同伴說:“這是宣紙。”

我看那小孩大約10歲,卻認得宣紙,這在鄉下可不是尋常事。

“讀幾年級了?”我問。

“三年級。”他說。

我又問:“你怎么知道這是宣紙啊?”

他說:“是老師說的。”

接著他還補充了好多話,比如“宣紙是畫國畫的,好的宣紙很貴,我們買不起,不好的宣紙這里也沒有賣的,所以老師只教我們在白紙上畫國畫”,“老師說國畫是我們國家的畫,很重要……”

鄉下小學三年級的孩子,能知道這么多,我既驚奇又感動。于是,我從畫夾里拿出好幾張宣紙送給他。這時,我聽到旁人在夸我。

后來,我又改畫水彩了,可情況也沒大的改觀。只有一張稍微有點兒效果,我取名為《山村一隅》,投到《人民教育》雜志。

3 堂安那股山泉水讓我長了見識,真是名不虛傳。水是從山體里涌出來的,人們用大青石開槽,做成類似某種動物頭部造型的接口,到了末端,將水引成左右兩股,清涼的泉水傾瀉而下。來挑水的侗家女無須用井繩,也無須用竹瓢,直接拿桶接水就是了。那水的口感美得讓我無法形容,只有親自到堂安去嘗嘗,才知道我說的沒有半點兒虛假。

我們在那兒的時候,每天晚上都有成群的青年男女集中到我們住的那戶人家來排練侗歌侗戲,非常熱鬧。

這項活動我們事先不知道。原來,小柳是主要的召集人。小柳家有這個傳統,她奶奶就是寨中有名的侗戲迷。我們去時老人不在家,聽說是到別的寨子看戲去了。

堂安是黎平的重要旅游景點之一,有團隊來了,村民就把這些代表民族文化的東西表演給游客看。過年過節的時候,老百姓也以此自娛自樂。所以,沒事的時候,人們一直就這么練著。我發現,有我們這些來畫畫的外鄉人在這里欣賞,他們好像表演得更加起勁。

也有老人來糾正大家不太規范的踩堂步法。其中,一位高個兒的老漢教得很認真,一步一步地走給大家看。老人很幽默,他說:“我們從來就是這樣走的,你們年輕人現在又有了什么新的走法,那我就不知道了。”他一邊夸張地學著年輕人那種極不規范的走法,一邊說:“這樣的走法我這么老還從來沒見過。”他還不時地模仿一些頑皮的年輕人邊踩堂邊起哄的聲音。

有了這些活動,我們的鄉村夜生活并不寂寞。在這段時間里,文子學會了一首侗歌。

劉小銘由于精通侗歌侗戲,也有了用武之地。他從第一天晚上開始,就不斷地糾正大家演唱、表演不到位的地方,還給大家做很準確、很優美的示范。在他的指導下,年輕人一天比一天有進步,大家都離不開劉小銘了,他成了臨時指導老師。我突然覺得,一個人能夠懂得一門民間藝術,在鄉村里真是很吃香。

4 在堂安,我在繪畫方面收獲甚微,倒是在其他方面有了些別樣的感受。比如,每天能夠幸福地喝幾口堂安的泉水;比如,認識了杏子,這是一位曾經以文化使者的身份到過挪威的女孩;又比如,跟小柳、杏子到寨子的后山去采集一種樹葉來做烏米飯;當然,還有每天晚上的侗歌侗戲。這些都給我留下了深刻而美好的記憶。

我們準備離開堂安的時候,決定付給小柳家一點兒錢以表謝意。但這家人對我們此舉一致表示強烈反對,無論如何不肯收下,我們沒辦法,只好買了一個電飯鍋相送。

堂安成為旅游景點后,為了保護環境,老百姓就不能在附近的山上砍柴了,做飯的柴火因此沒了來源。我們此時贈送小柳家一個電飯鍋,是很適宜的,全家人都感激不已。

離別時,大良和小柳一直把我們送出寨門才返回。

離開堂安后,那里的故事還在繼續著:生態博物館建成了;從公路岔進堂安去的便道,全部修成了柏油路;杏子到北京讀書去了,帶回了天津籍的男朋友,他們在堂安舉行了侗鄉最隆重的婚禮,網絡上都有了報道;小柳也到貴陽的學校讀旅游方面的專業去了……

2008年1月,我在7年前投去的稿件《山村一隅》,終于發表在《人民教育》雜志的封底。這是一個遲到的慰藉。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室